毎度今更の記事ですが、KATO 10-1446 クモハユニ64000(茶)+クハ68 420 飯田線 2両セットが入線しました。下の箱は、これより前に発売された10-1315 クモハユニ64+クハ68 400 飯田線 2両セットです。 スカ色のクモハユニ64が発売されていたので、茶色のクモハユニ64の追加発売には驚きました。 付属品はどちらもジャンパ栓ランナーがひとつです。

左の茶色セットはクハ68 420が、右のスカ色セットはクハ68 412がお供です。 説明の必要は無いとは思いますが、クモハユニ64は1形式1車両ですので、どちらのセットも車番はクモハユニ64 000になります。

運転席側です。(クモハユニ64は両運転台車ですが便宜上・・・。(^^;) クモハユニ64の向かって右窓上の通風口はどちらのセットも埋められた後の姿です。飯田線転属当初(茶色時代)にはガラリが残っていました。 また、クハ68については、それぞれ幌枠の有無が異なり、表情が大きく異なります。

連結面側です。幌と幌枠が灰色で一体成形になっています。

クモハユニ64の第2エンド側のヘッドライトとテールライトは点灯しませんが、ダミーレンズが入っており実感的です。

クモハユニ64の側面の比較です。それぞれ同じに見えます。

クハ68の側面です。こちらも同じに見えますが、床下機器が若干異なります。

屋根を俯瞰します。上2両が茶色セットで、下2両がスカ色セットです。

クモハユニ64について、実車に習って幌枠に色を入れます。 色を入れるといってもZ04F7953とZ04-7953のASSYパーツに交換するだけです。

こんな感じになりました。 茶色の幌枠については、車体の茶色と色の差がありますが、連結してしまうと気になりません。 なお、連結相手のクハ68については青い幌枠が正解ですが、適当なASSYパーツが見つかれば交換したいと思います。(色を塗ってしまえば早いのですが、面倒なので。(^^;)

あと、クモハユニ64の第2エンド乗務員扉後ろの窓(左右両側)については、室内側に木枠があったようです。(写真に茶色で書き込んでみました。)色はマホガニーブラウンが近いと思いますが、資料が潤沢ではないので時代によって異なるかもしれません。再現するなら、茶色っぽく色を塗った紙片を貼り付けるだけでも雰囲気は出せます。

実を言うと初めて作った鉄道模型のキットが無謀にもTAVASAさんのクモハユニ64なのですが、とてもお見せできるような出来ではなく、整った完成品が手に入るようになって、不器用な人間には良い時代になったと思います。それでもキットはキットで良いところもあるので、たまには何かに手を出すとは思いますが。(作っているときが楽しいんですよね・・・。)ちなみに作ったクモハユニ64のキットは大切に保管しています。 それでは。<(_)>

カテゴリーアーカイブ: 整備・工作

鉄道コレクション キハ54 500番代 TNカプラー化

鉄道コレクション 留萌本線最終列車セットのキハ54 500番台ですが、カプラーがダミーで、連結しようとするとスカートを外して台車マウントのアーノルドカプラーを使用するように指定されています。それではイマイチなので、スカート付のボディーマントTNカプラーを取り付けます。

ダミーカプラーを除去しても、TNカプラーを突っ込むには真ん中の2本のステーの間隔が狭すぎます。ステーとジャンパ栓を切り取って移設させても良いのですが、今回は試しに銀河モデル製のスカートを使ってみます。

スノープロウは製品に取り付けられているものを再利用します。嵌め合いが固い場合はスカートの取り付け部を少し削ったり、スノープロウの両端を削ります。なお、スノープロウを削った場合は、白化した箇所を黒色でタッチアップする必要があります。また、スノープロウを取り付けてみてスカートが歪んでいる場合は、温めて形を整えます。熱には強くない素材のようで、力をかけながらファンヒータの温風で温めると簡単に修正できます。

スカートをねずみ色1号で塗装して、つや消しを吹きます。このパーツは3Dプリンタで製作されているのか積層痕があるので、塗装の前にサーフェーサーかねずみ色を吹き、痕を浮き出させて表面をヤスリ掛けして整えておきます。特にスカート側面を処理する必要があります。

。 スカートができあがったらTNカプラーを当ててみて、当たりのある部分を整えます。TNカプラーは手持ちにあった0374です。ジャンパ栓を切除し、胴受けの外側をちょとだけ削りました。

今回は2両ともM車にします。付属の床下スペーサーは真ん中(M)を使います。

スペーサーとTNカプラーを取り付け(写真1枚目)、スノープロウを嵌めたスカートを接着剤で固定します(写真2枚目)。M車の場合は、TNカプラーはスペーサーのダボにそのまま取り付けます。もしT車に加工を施すなら、床板のダボが中途半端な位置になるので、ダボ穴を無視してTNカプラーを接着剤で取り付ける等のもうひと加工が必要になります。あと、今回は順序が逆になっていますが、動力ユニットの台車枠と床下機器については先に取り付けておく方が良いです。

車体をかぶせたときに当たりのある部分を削ります。車体の窓ガラスパーツと床板のどちらかを削れば良いですが、今回は窓ガラスパーツを削りました。

車体をかぶせて出来上がりです。連結間隔も実感的になりました。 今回はサードパーティー製のスカートを使いましたが、思いのほか高価で入手性も悪いので、コストパフォーマンスを考えると、次があるなら付属のスカートを加工すると思います。 それでは。<(_)>

GREENMAX キハ54形500番代 TNカプラー化

昨年導入したグリーンマックスの30205 JR北海道キハ54形(500番代・留萌本線・元急行仕様)ですが、連結器周りがあんまりだったのでTNカプラーに交換してみました。

連結器部分は正直なところ鉄コレ以下です。これに銀河モデルの3D-009 スカートを使います。本来は鉄コレ用ですが、スノープロウの取付方法を工夫すれば使えます。(工夫と言っても接着するだけですが。(^^;)

このスカートは側面にざらざらがあり、塗装すると目立つのであらかじめヤスリがけをしておきます。前面についてはそれほど気になりませんが、ざらざらがあっても細かい造形があり、ヤスリがけは難しいです。また、非常に脆い材質なので無理をするとスカート自体が割れてしまいます。

フラットベースを混ぜたねずみ色1号で塗装しました。

使用するTNカプラー(0374)はジャンパ栓を切除しておきます。

車両からスカートを外します。

スカートからスノープロウを取り外します。 スノープロウのツメは接着に邪魔なので切除します。

スカートとTNカプラーを接着してスノープロウを接着します。今回も木工用ボンドを使っています。 TNカプラーの穴からスカートの位置決めダボが出っ張りますので削るか切除します。

できたカプラーセットを床板に戻して完成です。 スカートを0.5mmほど前に出したい感じですが、床板とボディーの位置関係に前後の遊びがあって位置が定まらないので、これ以上の作業はやめました。 このままの状態だと、連結面の間隔は片幌で丁度良い感じです。

製品そのままよりかはマシになったと思います。 ちなみに幌も木工用ボンドで取り付けました。強度を優先するならゴム系接着剤の方が良いですが…。 それでは。<(_)> 参考記事:GREENMAX キハ54形500番代 入線

KATO M250系 整備2

KATO M250系 スーパーレールカーゴをもう少しいじります。ヘッドライトはこんな感じで綺麗に白色に光ります。これはこれで美しいのですが、残念ながら実車は電球色です。ということで、LEDを電球色に取り替えます。

運転台のカバーを外すとこんな感じです。それぞれ上のLEDが前照灯用、下のLEDが尾灯用です。 前照灯用LEDが黄色いのは、試しに私がクリアイエローを塗ってみたからで、結果は真っ黄色な前照灯になってしまいNGでした。ww

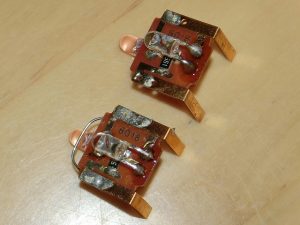

ライト基板は簡単に引き抜けます。上の前照灯用LEDの根元にはコンデンサが半田付けされています。このコンデンサがあると常点灯が効きませんので、このLEDとコンデンサの両方を除去して、電球色LEDに交換します。もちろん、下の赤色の尾灯用LEDは外さずにそのまま使います。

前照灯用LEDを電球色LEDに変更しました。LEDが上に向くと運転台窓下の前照灯の光量が落ちるので、基板に対して水平かやや下向きに半田付けしておくことがポイントです。 また、M車用のライト基板(各写真の下の基板)には、除去したコンデンサ1個と60Ωの抵抗(120Ω×2個(並列(2段積み)))を直列につないでサージキラー(スナバ回路)を構成しています。サージキラーはスペースの関係で基板の裏に取り付けることになりますが、一方の集電板に各素子を半田付けして、反対側の集電板に細いワイヤーで接続しています。ワイヤーは尾灯用LEDの上を通しています。

参考にM車用ライト基板を取り付けた写真を載せます。

試走させましたが、当然ですが電球色で光ります。常点灯もちゃんと効きます。また、後ろ向きの前照灯がちらつくことはありませんでした。 これでM250系 スーパーレールカーゴの整備はひとまず終わりです。<(_)>

KATO M250系 入線・整備1

KATO M250系 スーパーレールカーゴ(16両)が入線しました。中古品です。品番は10-565(基本セット(4両)),10-566(増結セットA(4両)),10-228(8両増結セット)のようです。昨年に再生産されましたが、新デザインコンテナ、ヘッドマークがステッカーになってしまい、趣味に合う旧仕様を中古品で探すことになりました。

16両フル編成です。

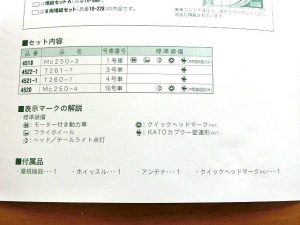

編成表です。こうして見ると、この形式は2両1組で設計されているようですね。

基本セット(4両)と増結セット(4両)の付属品です。先頭車とパンタグラフ周りの屋根上機器が別パーツとなっています。 標準通過勾配が4%となっていますが、1Mで本当に登ってくれるのでしょうか。

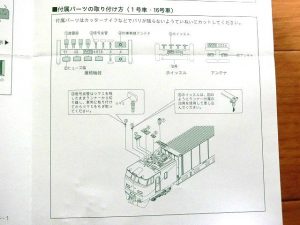

パーツの取り付け図です。ヘッドマークはクイックヘッドマークになっており、鉄片をヘッドマークに接着する必要があります。

パーツを取り付けてみました。図面からは読み取れませんが、信号炎管はつばまで押し込まないのが正解のようです。信号炎管とGPSアンテナの固定に木工用ボンドを使っています。2枚目の写真でヘッドマークが「なし」「あり」のお顔を並べてみましたが、ヘッドマークがないと他のJR貨物の機関車とよく似ていて没個性となってしまいます。

何も考えずに16両セットを買ってしまいましたが、実際に走らせる環境がありません。さてさてどうしましょう。(^^;

走らせようが走らせまいが、収納を何とかしないといけませんが、今回は初めてキャスコの16両ケースにまとめました。このケース、デカいのは仕方がないのですが、16両をフルに収めると付属品の保管スペースがなくなってしまうのが玉に瑕です。 今回はここまでですが、気が向いたら電球色LED(砲弾型3mm)に取り替える予定です。 それでは。<(_)>

TOMIX DF200-100 入線・整備

今更ですが、TOMIX 2226 JR DF200 100形 ディーゼル機関車が入線しました。 赤スカート車を保有していますが、灰スカート車も落ち着いた感じで良いなぁと思いポチッと・・・。(^^ゞ

「中古品が安かったので・・・。」と、言い訳をしてみる。ww

スカートの切り欠きは当然TOMIX仕様ですね。切り欠きの大きさは、KATO製よりも小さく見えます。

ぱっと見には分からないのですが、屋根のホイッスル部に塗装の甘いところが・・・。

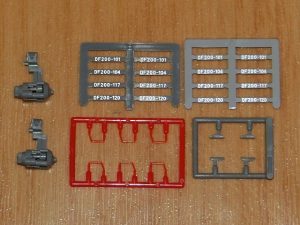

付属品です。ナンバーは101,104,117,120で、予備は考慮されていません。

付属品を取り付けてみました。 ホイッスルには前後がありますが、ダボ穴が単純な形状ではないので付け間違いはできなくなっています。 また、手すりの取り付け穴がかなりきついので、0.5~0.6mmのキリで穴を広げてボディーの裏から手すりを木工用ボンドで固定しています。 ナンバーは別パーツ式で、取り付けるとブロックプレートっぽくなるので、実車がブロックプレートの104号機にしました。

運転台窓下のJRエンブレムもブロックっぽく、先日の急行きたぐにの車番インレタのベースライン帯(銀色)を利用して囲ってみました。更に細いラインインレタが手に入ればそれに越したことはないですが。(インレタ転写作業は手すりの取付前に行いました。)

別の角度でもう1枚です。 JRエンブレムの周りの縁取りは、遠目に見ると良い感じです。 ナンバープレートはもう少し浮かした方が実車のブロック式に近かかったかもしれません。 (後で少し浮かして、裏から木工用ボンドで固定し直しました。)

さてヘッドライトですが、いつものトミックスオレンジです・・・。orz 面倒ですが光源の変更をしたいと思います。

動力ユニットの樹脂製の蓋をマイナスドライバーで軽くこじるとライト基板が露出します。

ライト基板はダイキャストに載せてあるだけなので簡単に取り出せます。 基板の白い素子が元凶のオレンジ色LEDですが、ボディー側の導光材は透明ですから、このLEDを電球色LEDに交換してしまえば良いことになります。

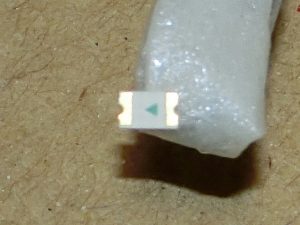

電球色LEDはエルパラさんで購入した2012形です。 なお、交換作業を始める前にドライバーの先に両面テープを巻いておきます。

今回の電球色LEDの裏には左右を識別する「<」マークがあるので、これを確認しながら交換します。カソード(-)「<」アノード(+)になります。 先ほどの両面テープを巻いたドライバーの先にLEDをくっつけて、ハンダ付けを行いました。 ちなみに元のLEDは左右を交互に温めると外れます。

基板を真上から見た写真です。 LEDの交換前(左)と交換後(右)になります。

この調子で2枚ともLEDを交換します。 それほど難易度は高くない作業でした。

無事にヘッドライトが電球色になりました。 走行させるとたまに後ろのヘッドライトが点滅しますが、それほど酷くはないので放置しています。

これで整備は終わりです。 2枚目の写真は以前に五稜郭駅で撮ったDF200-102です。単機の写真ですが、やっぱり実車も模型もコンテナ車を引っ張っている姿の方が様になるような気がします。 それでは。<(_)>

TOMIX EF58-60 入線・整備

先日のKATO お召列車1号編成と一緒に入線させた中古品のTOMIX EF58-61のプレート類(ナンバープレート(前面・側面)・メーカーズプレート)がボロボロでしたので、その調達のためにお召し予備機のTOMIX EF58-60が入線することになりました。品番は2149です。中古品ですが新品のようです。

前回に入線した2117 EF58-61と比べてテールライトレンズが別パーツとなり、多少の改良がなされているようです。また、メーカーズプレートは付属せず、「東京芝浦電気株式会社」のマークが車体へダイレクトに印刷されています。

屋根はこんな感じです。

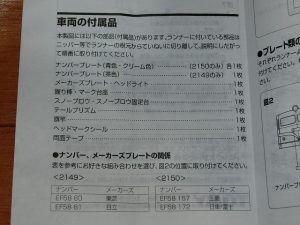

付属品は写真の通りです。ナンバープレートはEF58-60の他にEF58-61が付属します。また、無地のメーカーズプレートのベースが付属しますので、これらをEF58-61に流用します。

ちなみにヘッドマークシールには、「つばめ」「踊り子」「はくつる」「はと」「平和」「あかつき」「彗星」「日本海」「つるぎ」「サロンエクスプレス東京」「日章旗」が収録されています。

メーカーズプレートのベースには写真の様にくろま屋さんのインレタを転写してEF58-61に取り付けることにします。インレタの保護のためにクリアを吹こうとしたところ、半光沢クリアのスプレーが死んでいたので、代わりにつや消しクリアを吹いてみましたが、特に違和感なく仕上がったので一安心です。 また、カプラーはMカプラー用のTNカプラー(0392)に交換しています。

今回のEF58-60の側面です。お召し機は左右に貫くステンレスの銀帯が美しいです。

前回のEF58-61の側面です。EF58-60に付属するナンバープレートと、インレタを転写したメーカーズプレートのベースを流用しています。 よく見ると60号機とはエアフィルターの形状が異なりますね。

左がEF58-60で右がEF58-61です。側面と同じく、61号機のナンバープレートは60号機の付属品の流用です。 こうして並べてみると窓の大きさやHゴムの有無が特徴的です。 写真ではフラッシュの光が当たって60号機の別パーツ化されているテールライトレンズが目立ちますが、車体が茶色なので通常光の下では車体一体モールドの61号機との差異を感じられません。ちなみに、テールライトレンズは説明書通りに取り付けられずに、レンズの細い側を裏から突っ込んで接着剤で固定しています。 前回も書きましたが、61号機の握り棒はKATO製EF58のものです。

最後にKATO製EF58の日章旗パーツを取り付けてみました。TOMIX製EF58に付属する日章旗と異なり、旗頭と菊の紋章に金メッキが施されてとても良い雰囲気です。しかし、このままだと旗竿の根元が先台車に引っかかるのでカーブで脱線します。レイアウトを走行させるには、旗竿にちょっとした加工が必要になりそうです。 ただ、この60号機はお召し指定解除後の姿であり、日章旗を掲げてお召し列車を牽引したことがあるのかは分かりません。(^^; それでは。<(_)>

KATO お召列車1号編成 入線・整備

以前から欲しかったお召列車編成が入線しました。お召し列車としてはE655系も発売されていますが、どうしてもデザインが好きになれなかったので1号編成を導入することにしました。1号編成のKATO 10-418については今春に再生産されるようですが、中古品が安く出ていたので待ちきれずに購入しました。パーツは未取り付け状態で過不足が不明だったのですが、結果的に問題はありませんでした。説明書が欠品だったので、きちんとした確認はできていなかったりしますが・・・。 購入した製品は平成仕様ということで写真のように屋根色がほぼ1色になっており、何だかもの足りないので昭和仕様にしつつ整備をします。 平成仕様と昭和仕様の違いは、機関車側のカプラーの形状を除くと、屋根の色とTR73台車の軸箱の形状だけだと思います。(多分・・・。(^^;)

屋根の色については、御料車1号はそのままで、残り4両の供奉車の屋根を再塗装します。 なお、供奉車330号の四角形のアンテナ台3箇所にマスキングを施しておきます。 (「供奉」は「ぐぶ」と読み、お供として列に加わることを意味するらしいです。)

塗装はMr.COLOR No.301 半光沢 グレーを使いました。左に比較用の御料車を置いてます。御料車の屋根より供奉車の屋根が暗ければ色味はお好みで良いと思います。

次に台車を交換します。平成仕様はTR73の軸箱の形状が丸形ですが昭和仕様は箱形なので、1枚目の写真の台車に交換します。台車は2セット計4個が必要になりますが、機関車側については2枚目の写真のようにカプラーのジャンパをそぎ落とし、TNカプラーと連結できるように1mmのキリでナックル部に凹みを入れておきます。

仕上げに各パーツを取り付けました。ランナーから切り出したパーツをそのまま取り付けようとすると、供奉車460・461号の梯子と供奉車330号の八木アンテナ以外の各パーツの取付穴が小さくてかなり苦労します。 ベンチレーターは穴の長辺側にヤスリをかけると、パチンパチンと小気味よく取り付けられます。 角穴に差し込むL形のアンテナパーツは、パーツの方を少し削って押し込みました。 アンテナ線のパーツは丸穴に押し込むことになるのですが、穴と同じ径のドリルの刃を軽く出し入れすることで収まりやすくなります。 どれも無理に押し込んでパーツ自身を歪めてしまうより、緩めの穴に収めて裏から接着剤で固定する方が仕上がりが綺麗という感覚で良いと思います。(パーツの固定に接着剤を使う場合は、瞬間接着剤を使うと表面に染み出す恐れがあるので避けた方が良いです。今回は木工用ボンドを使いました。)

牽引機はお召し機のTOMIX 2117 EF58-61です。これも中古で安く入手しました。 しかし、幸いボディーにダメージはなかったのですが、ナンバープレートが溶けて汚くなっており別途手配で交換したので、安物買いの銭失い的なことになってしまいました。また、握り棒が欠品だったので、手元にあったKATO製のEF58の握り棒(銀色)を取り付けています。タヴァサの金属製の握り棒も魅力的なので検討しましたが、入手が少し面倒だったのでやめました。

最後に日章旗を取り付けて撮ってみました。 旗頭と菊の紋章を金色に塗りたいですね。ただ、軟質プラ製で塗装が難しそうなので、下手に細工をするよりもKATO製EF58のASSYパーツの日章旗を買った方が早いかも知れません。 それでは。<(_)>

KATO DF200-0 修繕

KATOのDF200(旧製品)のヘッドライトレンズを壊してしまったので、最近発売されたASSYを使って取り替えます。もったいないですが、これのライトレンズだけを使います。

ライトレンズは壊さないように、ボディーから慎重に抜き出します。 上のオレンジ色の部品が壊してしまったライトレンズで、下の透明の部品がASSYパーツから調達したライトレンズです。

元が白色LED+オレンジ色レンズの組み合わせでしたから、このまま透明レンズを組み込むとヘッドライトが白色になってしまいます。

光源のLEDを電球色に取り替えるのも面倒だったので、ライトレンズの光源部分をマッキーのオレンジで軽く塗ります。(当然、前後のエンドに塗ります。)

電球色っぽくなりました。 今回はコレで終わりです。こうして見ていると50番台(100番台)が欲しくなってきました。(^^; それでは。<(_)>

TOMIX 583系 きたぐに 床下機器修正

先日に引き続き583系つながりのお話です。今回は以前から気になっていた「TOMIX 583系 きたぐに」の床下機器を修正してみます。583系のモハネユニットの床下機器についてはTOMIXのカタログで「88番以降の後期グループを模し、…」とあり、確かに模型のモハネユニットの床下機器は前期と後期で作り分けられているのですが、実車の写真を調べるとモハネ582については88番と89番が前期と後期を足し合わせたような機器配置となっていました。資料が見つからなかった同じ製造時期の90番についても同様だったと想定すると、モハネユニットの床下機器の組み合わせは次の表の通りとなります。

よって、表中の「移行期」と仮の名前で分類したモハネ582-88,89,90については結局のところ製品化されておらず、模型で編成を再現するにはこの車番を避けたくなります。

ところが、早期に姿を消した90番を除く88番と89番は急行「きたぐに」のB5編成とB6編成の2編成に組み込まれて最期まで生き残り、また、最末期に唯一前期グループのみで組成されていたB4編成の増結の応援にも88番や89番が組み込まれることがあり、なかなか避けて通ることが難しい状態です。(それでも新潟行きの定期最終列車は前期グループのみで組成された12両編成でしたが。)そこで潔くあきらめてモハネ582-88と89の床下を作ってしまうことにしました。

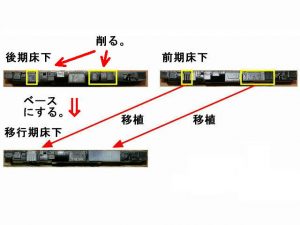

とりあえず、3次元で再現しなければいけないT車よりも、ほぼ2次元で再現すれば良いM車の方が簡単そうなので、M車の床下カバーの加工を考えます。また、加工箇所が少なくなる後期グループの床下カバーをベースにします。

公式側については図のように前期床下の機器の一部を移植しますが、今回は「型想い」で型を取り、プラリペアで必要な機器の複製品を作って移植しました。 なお、機器を移植する部分については、削り落す機器の裏に動力ユニットへ固定するためのツメがある箇所があり、事前にツメの左右にプラリペアを流し込んで補強しておきます。また、削り落とした部分には穴が空くので、プラリペアかパテでベースを再生しておきます。

非公式側については図の通りに機器の削り落としと削ぎ取りを行い、削ぎ取った機器を少し左に移動します。ここでも、機器の跡には穴が空くので、プラリペアかパテでベースを再生しておきます。 次に、機器を移動して空いたスペースにタンクを取り付けます。タンクはプラ棒をかまぼこ状に加工したもので、0.2mmの真鍮線を巻き付けてそれらしくしています。このとき、真鍮線の先はベースを貫通させ、ベースの裏から瞬間接着剤を塗ってヤスリがけをして平滑にしています。これは、動力ユニットに床下カバーを被せたときに当たって邪魔にならないようにするためです。

仕上げにフラットベースを混ぜた黒色で塗装して完成です。

早速、所有する2編成の急行「きたぐに」にモハネ582-88番と89番を組み込みます。再現した編成は、クハネ583が残っていた2008年のB5編成と、定期運転終了前月の2012年2月に乗車したB6編成(12両編成の車番は2011年の記録)になります。(動力車は2・4号車に設定しています。) ちなみにパンタグラフはどちらの時代ともシューの先が2本のホーンになっているタイプで、全区間で大阪方が下げられていたようです。

今回はこれで終わりです。 何気に「きたぐに」に限定された話ではなかったのですが、当社で他に保有する583系については88~90番を外して編成を組んでいるので、記事のタイトルには「きたぐに」を冠することにしました。 それでは。<(_)> ⇒ 2019.9.11 製作方法を見直しました。