以前に製作したKATO 485系300番台のトレインマーク(←クリックして下さい。)を改良します。前回は透明フィルムで作りましたが、こちらのホワイトフィルムの方がトレインマークの点灯時・消灯時とも発色が良さ気なので、こちらに変更します。

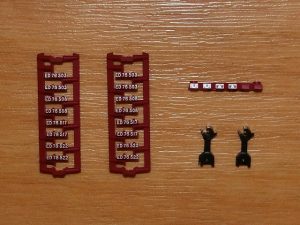

前回と同じトレインマークをホワイトフィルムに印刷します。 (絵柄が若干大きかったので、少し原版を修正しましたが。)

切り出したトレインマークをベースに貼り付けます。ポイントはラベルの両端を折り返すことです。このときベースのギア部にラベルが干渉するので少し切り込み(切り上げ)ます。ちなみに581/583系の場合はトレインマーク自体の縦寸法が短いので、この切り込み(切り上げ)は不要です。 前回は印刷の発色を向上させるためにラベルの2重貼りを行ったので、ラベルが固くなって折り返しが出来ませんでした。今回は1重(1枚)ですので余裕で折り返せます。これによって、トレインマークの変換時の引っかかりがなくなります。(それでも変換時に引っかかる場合は、写真の赤線のようにラベルを切り込みます。上手くいかないときは、写真の「<」形だけではなく、「∠」形等も試してみる価値はあります。) なお、裏に回したラベルが表のトレインマークの絵柄の位置に掛かっても、点灯時に影が出たりはしませんでした。

1枚目が改良前で、2枚目が改良後です。点灯時の発色はさほど変わらないのですが、消灯時の発色は改良後の方が良いです。

トレインマークが鮮やかになって、ちょっと気分が良いです。ヽ(´∀`)/

カテゴリーアーカイブ: 整備・工作

KATO 115系300番台 横須賀色 カプラー交換

KATOから新型のカプラーがパーツ発売されたので、以前に入線済みの115系300番台(横須賀色)のカプラーを交換してみました。

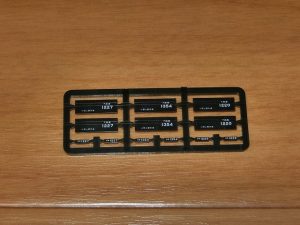

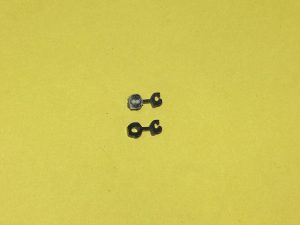

発売されたのは、「11-730 KATOカプラー密連形#2 新性能電車用・長」と「11-731 KATOカプラー密連形#2 新性能電車用・短」になります。要は飯田線シリーズの製品に採用されているような連結下に鉤のないタイプのKATOカプラーです。 説明書きによると、今回は115系の運転台側が「長」、それ以外(荷物電車を含む)に「短」を使います。

長・短の違いは写真の通りです。突き出し寸法が若干違いますね。

あらためて今回の整備対象となる車両たちです。 KATO 10-1271 115系300番台 横須賀色 4両基本セット KATO 10-1272 115系300番台 横須賀色 4両増結セット KATO 4862-1 クモニ83 800番台 横須賀色(T車) KATO 4867-1 クモユニ82 800番台 横須賀色(M車) になります。 作業を容易にするために台車を外して交換しますが、スナップオンタイプなので簡単です。トイレ流し管がある車両のカプラ受の取り付けは、流し管側のツメを嵌めてから反対側のツメを嵌めるようにすると比較楽に取り付けができます。 運転台部分はボディーとスカートも外す必要がありますが、各所の破損に気をつけましょう。

115系です。中間連結部分も交換しましたが、とりあえず見た目の効果を期待してる運転台部分です。各写真の右もしくは奥が交換後です。スカートが連結器と同じく黒いので違いがよくわかりませんね。

荷物電車です。手前が交換後です。こちらもスノープロウが連結器と同じく黒いので違いが目立ちません。 これでは自己満足以外の何物でも無いですが、それでもTOMIXのTNカプラーと同様な仕様ですので、スカート等の周囲の色が明るい色の車両だったりすると連結器下に鉤のない構造は見た目に有効だと思われます。

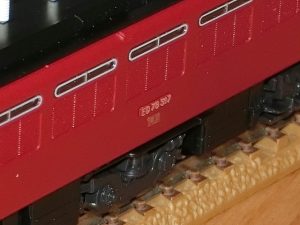

写真は先日入線した289系くろしおですが、連結器下の鉤が電連になってくれれば言うこと無しです。ほかにサンダーバード、サンライズエクスプレス、221系や223系等、KATOカプラー密連形の見た目の弱点である連結器下の鉤を何とかしたい車両がいくもありますので、既発売の製品に対応した今後の展開を期待したいと思います。

コテライザー 再購入

コードレス半田ゴテのコテライザーオート・ミニを再購入しました。もともと持っている2台がガス詰まりで二進も三進もいかなくなったからなのですが、ネットで調べるとガス詰まりの報告がちらほらと挙がっており、どうもこのコテライザーの持病のようです。(純正ガスボンベを使っているのに・・・。) 修理だと3,000円くらいかかるらしく、新品だと4,000円~5,000円くらいで買えるので、釈然としませんが買い直しを決断しました。決して安い買い物ではないのですが、どこでも使えて立ち上がりが早いというコードレスの便利さを味わうとなかなかやめられません。 ついでに細かいあぶり作業のために、先端が1.5mmのホットブロー(熱風)チップも購入しました。 今度はガスが詰まらずに使い続けられるように祈るばかりですが、次に詰まったら電池式でホットブローもできる機種があるようなので、それにします。

TOMIX ED79-0,100形 床下機器交換

ED79の形態を調べているうちに気になりだしたTOMIX 2176 ED79-0形とTOMIX 2176 ED79-100形の床下機器を交換します。交換前です。左が100番台,右が0番台です。

ED79-0番台の床下機器です。左側の機器にはリブがありません。右側の機器については冬期・夏期でカバーを付けたりルーバーを剥き出しにしたりしているようで、0番台と100番台で違いがあるわけではなさそうです。

ED79-100番台の床下機器です。左側の機器のリブが2本になっています。生産ロットによっては次のED79-0番台と同じリブなし(平面)もあるようですが、その場合は今回の記事自体が無駄になりますので、リブが2本である前提で話を進めます。ネットにアップされている実車の写真を調べた限りでは、土崎工場と大宮工場で改造されたED79-101,102,103,107,111がリブ2本の下にカバー分割横線1本で、苗穂工場で改造された残りのED79-104,105,106,108,109,110,112,113がリブなし(平面)であり、ED79-100番台にはリブが2本の機体は存在しませんでした。そこで、ED79-0番台のリブなしの床下機器と交換することにします。

各写真の上が0番台、下が100番台です。両側面の下回り全体をそれぞれ比較しましたが、先ほどの床下機器だけが異なっており、動力ユニットをそのまま入れ替えてしまえば目的が達成できます。

動力ユニットの交換後です。左が100番台,右が0番台です。 車番についてですが、100番台については付属ナンバーレートパーツのED79-104,105,108,113が使えます。0番台はED79-17,18,19(三菱)と廃車時のED79-15(三菱)が該当することになり付属のナンバープレートパーツ(ED79-8,10,11,14)が使えませんが、品番9113のシングルアームタイプのED79のナンバープレートパーツには18号機が収録されているので、入手できればこれが使えます。(分売パーツの型番はe-9113になります。) 上記は、とりあえず付属品床下機器の違いだけで考えています。Hゴムの色については考慮していません。しかし、床下機器の違いは本当によく見ないとわかりません。完全に自己満足の世界ですね。

TOMIX ED79-0形 シングルアームパンタグラフ化

手持ちで余剰になっているTOMIX 2176 ED79-0形をシングルアームアームパンタグラフに換装します。TOMIX 2176 ED79-0形電気機関車です。菱形パンタ仕様です。

換装に必要な分売パーツを仕入れます。0265 PS79形パンタグラフと0266 PS103N形パンタグラフです。

もともとの屋根に取り付けられているPS103と換装するPS103Nです。どこが違うんだろうと見比べてみましたが、摺板部分の形状が相違しているくらいしかわかりませんでした。

交換後の写真です。現在風の姿になりました。

車番の話ですが、床下の写真の左側機器の形状(リブなし)から苗穂工場改造のED79-8,9,10,11,14,15,16で、右側機器の形状(カバー付き)から冬姿ですが、廃車年からED79-8,15,16はシングルアームパンタ化されていないような気がします。付属のナンバープレートパーツにはED79-8,10,11,14が収録されていますのでED79-8を除いたED79-10,11,14にするつもりです。(ED79-15の左側機器は2002年頃の写真を見ると形状が2本リブに変更されているようです。)

参考に同じTOMIXの2177 ED79-100番台の床下機器を掲載してみましたが、万が一、こちらの床下機器(左側機器2本リブ,右側機器ルーバー)だった場合は東芝改造のED79-17~19の夏姿になると思います。ちなみに日立製作所で改造されたED79-12,13,20,21の左側機器は3本リブで、土崎工場と大宮工場で改造されたED79-1~7は2本リブの下にカバー分割横線です。前者はTOMIXのさよならトワイライトセットやさよなら北斗星セットで製品化されていますが、後者は製品化されていません。 ED79は床下機器やパンタグラフの違いのほか、年代によって側面点検蓋が埋められていたり、Hゴムの色の違い(同じエンドの運転席・助士席で違ったりモニタ窓によって違う)があったりとかで、模型での完全な再現が難しそうです。特にHゴムの色違いは多少の割り切りが必要かと思います。

おまけです。 下手な写真ですが2015年の夏の朝に早起きして函館駅で撮った写真です。札幌行きの寝台特急カシオペアを牽引してきたED79-14で、もう見られない姿です。

TOMIX ホキ800形 入線,整備

久々に再生産されたので増備しました。

TOMIX 2777 JR貨車ホキ800形(2両セット)5箱と、追加のナンバープレートセットのPP-600です。 このうちホキ800 2箱と追加のナンバープレートは以前に購入して確保していたものです。

ホキ800の箱には後付けパーツが結構入っています。ナンバープレートやエアタンク以外のハンドルやレバー等は上級者向けグレードアップパーツとなっていますが、いくらなんでも取り付けないと寂しいので、あとで頑張って取り付けます。

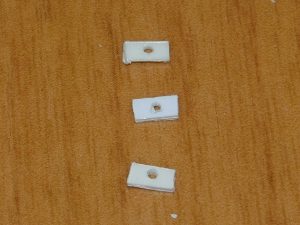

1枚目の写真がホキ800に付いてくるナンバープレートです。2枚目の写真が追加のナンバープレート(PP-600)です。あわせて車番は9種類までダブらず設定できます。ただ、ホキ800は2両セットなのでナンバープレートを無駄にしないように5セット(10両)用意すると、どうしても1つダブりが出ます。車番がダブる車両は、インレタが手に入ったときにでも修正をすることにします。(車番はいずれも小野上駅常備でオホキ××××と表記されています。)

さて、後付けパーツを取り付けます。本体をひっくり返して、2本のビスで止まっているウエイトを外します。

ホッパー部の両側にあるハシゴをそれぞれピンセットで持ち上げて外します。慎重を期するならば台車を外して裏から押し外す方法もありますが、そこまでする必要はないでしょう。

本体からホッパー部を外します。ホッパー部は本体の両側のフレームに上から押さえ込まれる感じで固定されているので、フレームの上部を上に持ち上げながらホッパー部上部の縁から外にずらすようにして固定を解除します。

説明書に従ってエアータンクを取り付けます。取り付け穴がきついので1.0mmのキリで穴を広げました。

エアータンクの反対側エンドにレバーを取り付けます。取り付け穴がきつい場合は0.7mmのキリで穴を広げます。

次に円形ハンドルの台座と円形ハンドルを取り付けます。円形ハンドルの台座は取り付け穴がかなりきついので0.7mmのキリで穴を広げました。本体に台座を取り付けた後に円形ハンドルを取り付けます。順番を間違えると取り付けに苦労します。

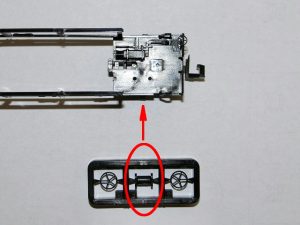

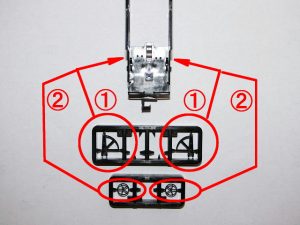

パーツの取り付けが終わったら、ホッパー部を本体に取り付けます。このとき、赤色の丸印内の矢印の向きを合わせておきます。ウェイトのビス留めも忘れずに。

最後にナンバープレート(大・小)を両サイドそれぞれに取り付けて終わりです。車体枠に取り付けるナンバープレート小については嵌め合いが緩いので、これだけは少量の接着剤で固定する必要があります。

編成イメージです。6両でも結構サマになっているので、正直なところ10両も要らなかったのかもしれません。俯瞰で見ても拡大しても、やっぱり編成端だけはカプラーの交換はしておきたいですね。あと、バラストを載せてみたいのですが、この車両はかなり転がりが悪いので走らなくなるのが心配です。

追加です。 車端部だけ台車マウントTNカプラー(スペーサーも取り付け)に交換してみました。ちなみに中間部を交換すると車間が1mmほど狭まります。

KATO 阪急 6300系 標識灯修繕,整備

今回はKATO 10-1243 阪急 6300系(旧社紋)に行先シールを貼り付けたので、ついでに以前に行った修繕及び整備の紹介です。まずは修繕からです。 このモデルはかなり以前に発売されていたものの再生産品で、そういうこともあってか本来は標識灯が点灯しません。が、写真ではちゃんと点灯しています。というのも光りモノの販売や改造をしている、とある模型屋さんで点灯化改造をしてもらいました。ところが点灯しているとわかりませんが、灯火類の明かりを落としてみると・・・。

もともと標識灯部分はモールドで塞がれているのですが、導光材を通すために開けた穴のセンターがかなりずれており、両先頭車の6350と6450の向かって左の標識灯のライトリムが破壊されています。また、6450の向かって右側の標識灯のセンターも若干ずれているようです。

標識灯部分の銀色のパーツをASSYパーツで買い直すと、ボディーを丸ごと買うことになって1両あたり1,600円もすることがわかり一気に鬱になりましたが、気を取り直して自前で何とかすることにします。 とりあえずプラ棒を細く伸ばしたもので標識灯のずれた穴を塞いでしまい、再度開口します。ただ、6350の向かって左側の標識灯はライトリムの外側まで削られており、穴を塞いだ後、デザインナイフでコリコリとライトリムの彫刻をする羽目になりました。

なんとか標識灯のセンターに穴を開け直すことができました。タッチアップにはガイアのライトステンレスシルバーを使用しました。拡大するとアレですが、元の状態よりはマシになったようです。どんな風に作業をすればあんなに派手に穴がずれるのか不思議でなりません。(TT)

次に整備ですが、標準では貫通幌が取り付けられていないので、グリーンマックスの貫通幌を取り付けています。接着は木工用ボンドで行っています。

連結面は写真の通りになりました。もともと台車マウントのKATOカプラーが採用されており、間隔は多少広いのですが、幌を取り付けることで締まって見えますのでお勧めです。

また、ドアレールの表現をインレタで行っています。でんしゃふぁくとりーの汎用ドアレールインレタA(I-001)を使用しました。

1枚目が転写前で、2枚目が転写後です。今回の再生産ロットは靴づり部分に銀帯が印刷済みとなっていますが、残念ながらドアレールは表現されていません。インレタの転写は手間ですが、転写後は縦横に銀色が入ってらしくなります。

最後に行先表示シールの貼り付けです。種別は、特急,通勤特急,試運転,回送が、行き先は、梅田,河原町が収録されています。また、電話コーナーマークも収録されています。種別と行先のシールについては説明書に「印刷面いっぱいにカットしてください。」と書いてありますが、その通りにするとシールが表示器のモールド内に納まらず不格好になりますので、文字をイジメない位で少し小さめにカットすることがコツです。また、本来は四隅にRを付けるべきですが、そんな神業みたいなカットはできませんので、デザインナイフで直線状に刃を入れて、八角形状に切り出せば良いと思います。

前面は向かって右側が種別表示で、側面はどちら側も向かって左側が種別表示となります。 行先シールを貼るのは手間(不器用なので約2時間仕事・・・)ですが、貼り付けると男前になります。デビュー時にあこがれた姿が蘇りますね。京都線ということで特急河原町行きにしています。 今日のところはこれでおしまいです。心残りは種別灯が緑色掛かって電球色に見えないことで、そのうちLEDをちゃんとしたものに取り替えたいと思います。このモデルに標準で装備されているヘッドライトのLEDはきれいな電球色なんですが・・・。何だか高い勉強代を払わされた気分です。orz

TOMIX 321系 スカート交換

今日はTOMIXの321系のスカートをいじります。今は生産中止となっているTOMIXの321系1次車セットです。品番は92304(基本)+92305(増結)だと思います。 現行製品の2次車もそうなのですが、前面スカート部分が手抜きっぽいです。(スカートがのっぺらぼうなのがわかるでしょうか。)

実車の写真です。スカートに何本かの黒い継ぎ目(隙間)が見えます。これを1/150スケールに落とし込むと確かに無視できるほどの継ぎ目であり、手抜きとは言い過ぎなのですが、実際に本物の車両を目の当たりにすると意外に目立つのです。321系はKATOからも発売されていますが、そちらはしっかりと継ぎ目がモールドで表現されています。

しばらくの間、カッターで筋を入れる等の加工方法を検討していたのですが、失敗しそうで手をこまねいていました。ところが最近、ネットを巡回しているとKATO製321系のスカートのASSYパーツが発売になっていたので、ポチってしまいました。

それでは取り付けを試みます。まず、スカート部分をばらします。

最悪の場合は接着剤で固定することを考えていたのですが、ASSYパーツのスカートの爪が無加工でTNカプラーに引っかかりました。このままだとスカートが若干お辞儀しているのですが、ボディーをはめ込むと真っ直ぐになります。

ボディーをはめ込んだ後、念のために木工用ボンドで補強します。

左が加工前、右が加工後です。いい雰囲気になったと思います。 話は変わりますが、TOMIXの悪い癖でこの1次車は客用扉横の手動開扉ボタンがインレタ表現となっており、写経をするかのごとく1編成で56箇所も転写作業をしなければならないという曰く付きのモデルです。さずがに最近発売された2次車は印刷済みとなっているようですが、中古屋で見かけて購入されるときは注意しましょう。(^^;

KATO 50系51型客車 カプラー交換

KATO 50系51型客車のカプラーをTNカプラーに交換します。TNカプラーは台車マウントタイプを使います。 本来なら機関車と連結する箇所だけで良いのですが、客車1両の超ローカル運用等の様々な編成を考えていたりするので、保有しているオハフ4両、オハ4両の計8両すべてを交換します。その分、ほかの種類のカプラーが持つ連結しやすさを犠牲にすることになりますが・・・。

まずオハ用台車を作ります。 プラ板を2.5mm×5mm×t1mmで切り出し、中心にφ1.1mmで穴を開けます。その後、両端を黒色で着色します。

写真のように、このプラ板をTNカプラーとともに台車のカプラーポケットに収めます。もとのカプラースプリングは使いません。このようにプラ板を組み込むと、TNカプラーがカプラーポケット内で固定され、連結しやすくなります。

次にオハフ用台車を作ります。機関車は必ずオハフと連結させる前提です。 TNカプラーのおしりの出っ張りを除去し、もとのカプラースプリングとともに台車のカプラーポケットに収めます。TNカプラーの出っ張りをカットするのは、推進運転時に台車のカプラーポケット内のスプリング固定用の出っ張りと干渉し合い、ポケット内での首振りがうまくできずに脱線するからです。なお、オハ用台車と違ってTNカプラーを固定するプラ板がないので、連結時にはカプラーが逃げてしまい連結しやすさが損なわれてしまいます。

それぞれの台車を車両本体に組み直します。1枚目の写真がアーノルドカプラー時、2枚目の写真がTNカプラー時の連結間隔です。正直なところ、わずかな差しかありません。これ以上間隔を詰めるとS字カーブでボディー同士が干渉してしまうので、これが台車マウントカプラーの限界のようです。本気で連結間隔を詰めるならば、カプラーポケットをカットしてボディーマウントTNカプラーを接着剤等で貼り付けるしかなさそうです。

C280のS字カーブを試走させてみます。うねうねと滑らかに走って行きます。 これで、先にいじったED76-500番台とともにレッドトレインの整備が終わりました。

KATO ED76 500番台 カプラー交換,整備

今日は先日入線したED76-500番台のカプラーの交換とナンバープレートの取り付けをします。

まず、標準で付属しているアーノルドカプラーをTNカプラーに交換します。構造的にそれほど難しくはなさそうです。使用するTNカプラーの品番は0391です。

TNカプラーの組み立てですが、あとでダボ穴を広げることでカプラー固定用の心棒穴を開けるために、あらかじめ邪魔になるダボをカットしておきます。

また、ダボをカットした分の強度を確保するために相手の方には瞬間接着剤を塗っておきます。(説明上2枚目の写真のパーツに塗布としていますが、実際には1枚目の写真のパーツのダボ部に塗布した方がやりやすいです。)

組み立てたTNカプラーの根元の出っ張りをカットして、瞬間接着剤のノリをよくするためにヤスリで荒らしておきます。

その後、ダボをカットした担保として、補強のために付属のスペーサーを瞬間接着剤で固定します。

スペーサーの接着後、カプラーのおしりにプラ板を瞬間接着剤で接着します。このとき、左右両端の隙間は接着剤で盛るようにしておきます。プラ板は手持ちの1mm厚のものを使いましたが、あとでガシガシ削りますので、0.5mm厚くらいでも良さそうです。(使ったプラ板のおよその寸法は、長さ3.5mm×高さ2mm×厚さ1mmです。)

接着剤が固まったら、カットしたダボの穴を利用して機関車のカプラーベースの心棒に通すための穴を開けます。キリはとりあえず1mmを使います。なお、カプラーが若干上を向くようなイメージで斜めに穴を開けると、組み付け後の仕上がりが良くなるようです。(カプラーがお辞儀しなくなります。)

続いてカプラーのおしりのプラ板を整形します。プラ板を薄く削り、板バネのセンターの折り目が入り込むようなイメージで真ん中を凹ませます。なお、プラ板が左右に長いと首を振りませんので、その場合もカプラーベースとの現物あわせで削っていきます。カプラーを板ばね無しでカプラーベースに組み込んだときに、傾けてカプラーが自然に首を振ってくれるようなら合格です。どこにもアタリがないのに動きが悪い場合は、いったんカプラーを取り出して心棒穴を1.1mmのキリで広げます。

ここまでの作業が終わったら、カプラーベースに板バネ、カプラーの順に組み込みます。プラ板が上手に削れていると板バネを押さえて避けなくてもスルッとカプラーが納まります。

できあがりはこんな感じです。もし、機関車に組み付けて首振りが固くなるようでしたら、カプラー(根元)の下面を削って調整します。下面を削るのは、カプラー本体が標準よりわずかに高めになっているからですが、首さえ軽く振れるならば放っておいても実用上の問題はないです。ついでに瞬間接着剤やヤスリがけで白化した箇所およびプラ板を黒色で着色すれば完璧です。

今回の方法の場合、連結器の出っ張り具合はTNカプラーのボス穴位置に依存するために固定となりますが、線路状態や連結相手によって脱線する等の不具合が起きる場合は、TNカプラーのおしりに厚めのプラ板を接着してこれに穴を開けると、出っ張りを大きくすることができます。また、写真の品番0396のカプラーを使うと、カプラーの根元に開いている大きな穴を塞いで必要な場所に穴を開けることで、出っ張り具合を今回と比較して前後させることができます。この品番0396のカプラーを使った方法は、また別の機会に・・・。と言っても大した話ではありませんが。

あと、今回は瞬間接着剤を多用していますが、アロンアルファEXTRA2020という製品を使用しています。ちょっとお高いのですが、一般の瞬間接着剤よりもTNカプラーのPOM(ポリアセタール樹脂)に対する接着力が期待できることと、白化現象があまり起きない(起きないわけではない)ので愛用しています。

これは保存車両の写真ですがブロック式ナンバープレートです。ナンバーがボディーに対して面一(ツライチ)ではありません。違和感の原因はこれですね。(ネットで画像を検索してみると517番もブロック式のようです。)

ということで、ナンバープレートパーツの裏にビニールテープの断片を貼り付けてスペーサー代わりにしてみます。ナンバープレートがせり出し過ぎるようなら両面テープ等の薄いものに換えてみて下さい。

めでたくブロック感が出せました。ナンバープレートがポロリされると困るので、軽く木工用ボンドで固定しています。

これで今回の整備は終了です。