整備と言ってもKATO DD51 500 中期 耐寒型にナンバープレートを取り付けてTNカプラー化するだけです。

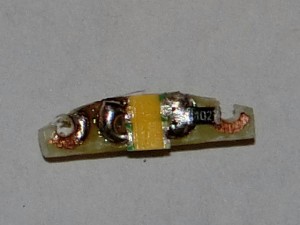

メーカーズプレートは「日立」が印刷済みとなっているので、付属のナンバーでは702か718が該当すると思いますが、今回は702を選択しました。写真はブロック式ナンバープレートについて参考に掲載したものです。ネットで調べるとDD51-702もブロック式ナンバープレートだったようで、ナンバープレートパーツの裏に両面テープを貼り付けて、その厚みでボディーから浮かすようにして取り付けます。(そのまま取り付けるとナンバープレートがボディーと面一になります。)

メーカーズプレートは「日立」が印刷済みとなっているので、付属のナンバーでは702か718が該当すると思いますが、今回は702を選択しました。写真はブロック式ナンバープレートについて参考に掲載したものです。ネットで調べるとDD51-702もブロック式ナンバープレートだったようで、ナンバープレートパーツの裏に両面テープを貼り付けて、その厚みでボディーから浮かすようにして取り付けます。(そのまま取り付けるとナンバープレートがボディーと面一になります。)

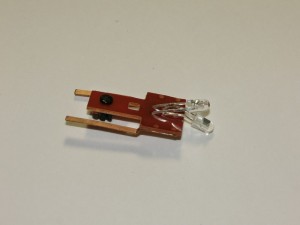

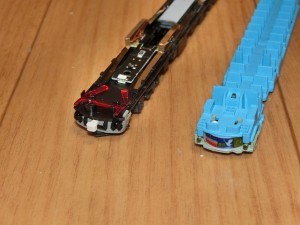

ナンバープレートを取り付けた写真です。ブロック式っぽくなっているでしょうか。ついでにTNカプラー化(←クリックしてください。関連記事に飛びます。)も行っています。

ナンバープレートを取り付けた写真です。ブロック式っぽくなっているでしょうか。ついでにTNカプラー化(←クリックしてください。関連記事に飛びます。)も行っています。

これで機関車の準備ができました。あとは手つかずの利尻セットを整備するだけです。

これで機関車の準備ができました。あとは手つかずの利尻セットを整備するだけです。

カテゴリーアーカイブ: 整備・工作

TOMIX 14系 サロンカーなにわ 入線,整備

ツアーで乗車する機会があり、それ以来オークションを物色していたのですが、やっと安値で仕入れることができたサロンカーなにわです。これにちょこっとだけ手を入れます。

品番は92819です。TOMIXのサロンカーなにわは何度か改良されていますが、屋根上のベンチレーターが別パーツの最新世代です。

車番と付属品は写真の通りです。テールライトレンズがユーザー取り付けというのは反則ではないでしょうか。(取り付けが結構面倒です。)

まず手を付けるのはカプラー交換です。編成端はTNカプラーにしますが、編成の中間は予算の関係でKATOカプラーを使用します。

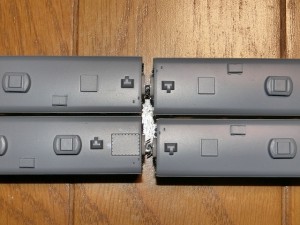

編成の中間ですが、1枚目の画像の上がTNカプラー化した場合で、下がKATOカプラー化の場合です。やはりKATOカプラーだと少し間隔が広いのですが、許容範囲だと思います。逆にTNカプラーなのに思ったほど間隔が詰まらない方が問題かもしれません。2枚目がKATOカプラー化後に側面から見たときの写真です。

編成端については、そのままの状態では各端部がアーノルドカプラーとダミーカプラーになっていますので、TNカプラーに変更する場合は、アーノルドカプラー側の台車枠のカプラーポケットを切断する必要があります。しかし、買ったばかりの車両の台車枠をぶった切るのに抵抗があったので、部品取り用に確保してあったオハ24-700から台車枠を流用します。2枚目の写真でわかるように、クーラーのモールドが甘々のかなり古いロットのオハ24-700で、旧集電の台車がついていますが、特に問題なく流用できました。

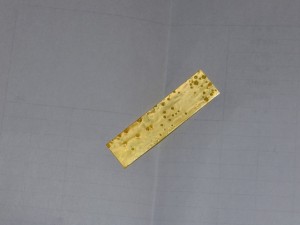

流用したTR217台車の台車枠です。2枚目の写真の通りにポケットを切断します。

左が台車枠を交換してTNカプラー化したもので、右がダミーカプラーのままの状態です。 やはりダミーカプラーの方が見栄えが良いので、両端ともTNカプラーにしてしまうかは考え中です。

次に、輝きすぎるライトの減光を行います。方法は単純で、ライトユニットのテールマークとテールライト部分に白いシールを貼るだけです。シールの厚みは、実際に試してみてお好みの厚さを決めてください。 1枚目の写真が元の状態で、2枚目の写真がシールを貼った状態です。

1枚目の写真が減光前で、2枚目の写真が減光後です。わかりにくいですが、2枚目の方がテールマークの文字が読めるようになっています。 光り方が眩しいほかに、写真の通り光漏れが激しいのですが、かなり根本的な構造上の問題で、これを修正する気にはなりませんでした。

最後にテールライトレンズに色を入れます。1枚目の写真は付属のテールライトレンズをそのまま組み込んだ写真ですが、もともと透明な部品なので死んだ魚の目のように白くなっています。(光源に赤色LEDを使用しているために光ると赤色になります。)2枚目の写真が実車のテールライトの不点灯時の様子ですが、しっかりと赤色になっていますので、これを再現します。

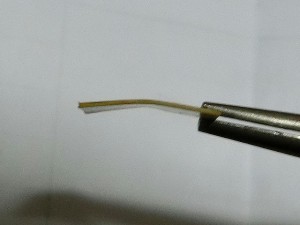

テールライトレンズを外し、弾いてなくさないようにセロハンテープで固定してから、クリアレッドで先っちょを赤く塗ります。乾燥したらまた組み込みます。

レンズの色入れ後に組み込んだ写真です。やはりテールライトは赤くないと締まりません。いい雰囲気になったと思います。

EF81のカプラー整備が終わっていないのでイメージ写真です。DD51との朱と緑のコントラストも好きですが、トワイライト色のEF81とのこの統一感が痺れます。 簡単ですがこれで今回の整備は終わりです。

TOMIX TCS電動ターンテーブルⅡ プログラム改修

TOMIX TCS電動ターンテーブルⅡの制御マイコンのプログラムを弄って、回転速度に変化を付けてみました。

これをオークションで仕入れた時期は、ちょうどKATO製のターンテーブルが発売されたときでした。見た目はKATO製の圧勝でしたが、車庫を含めたトータルの大きさが大きかったり配線の自由度が低いような気がして、TOMIX製を選びました。 しかし、見た目のほかに「駆動音が騒がしい」,「回転速度が定速」なのはTOMIX製の大きな欠点で、今回はKATO製のように回転速度だけでも変化をつけてみようと、制御マイコンのプログラムを弄ってみました。

コントローラ裏の写真です。四隅の黒いゴム板をはがすとネジが隠れています。ゴム板は両面テープで貼り付けているだけなので、あとで貼り直します。

コントローラーを分解すると、1枚目の写真のようにカバー、底板、基板に分かれます。2枚目の写真が基板上の制御マイコンのアップです。マイクロチップ社のPIC16F628Aが使われています。今回はこれを何とかします。 クセのある図で申し訳ないですが「回路図(PDF)」と「タイミング図(PDF)」です。(←文字をクリックしてください。) このコントローラーには2モーター(回転用と位置ロックピン用)を1チップで制御できる変わったモータドライバが使用されており、回路はシンプルにできてます。一方、タイミング図を見ると回転動作から停止するときに、若干ですがPWM制御で回転速度を落としていることがわかりますが、目をこらして回転の様子を見ていてもわかりません。回転の仕方を実感的にするためというよりは、急制動で何かしらの悪影響がでないようにするための制御のようです。とりあえず、このPWM制御を拡張することで、動き出しと止まる前はゆっくりと動くようにして、回転を実感的に見せようと思います。

プログラム開発の途中の様子です。冒頭で制御マイコンのプログラムを弄ると書きましたが、一から開発しています。開発はMPLAB-X IDE上でフリーのXC8を利用し、PICkit3を使って10日ほど掛けて行いました。また、オリジナルの制御マイコンのPIC16F628Aはそのまま保管し、たまたま以前から確保していたPIC16F648Aを使っています。 プログラムの大枠としては、転車台の位置が始点または終点から15度以内で36%、30度以内で60%、これ以上の角度で100%の速度(デューティー比)にして回転させることにしました。最初はキャリア周波数を20kHzにして試行錯誤を繰り返していたのですが、回転速度が50%を下回ると突っかかったように止まってしまうことが多くなり、キャリア周波数を1.25kHzに下げて回転速度を36%まで下げることにしました。できればもう少し回転速度を下げたかったのですが、これ以上下げるとキャリア周波数をどう調整しても回転の途中で頻繁に止まってしまい、断念しました。ギヤ音がうるさすぎるのか、キャリア周波数を可聴域までに下げたことによるモーターの唸り音は聞こえません。

回転の様子を動画にしてみました。正直なところ動画ではわかりづらいのですが、買ってきたままの状態よりはマシになっていると思いたいです。(^^; ついでに電源を切っても現在位置を記憶し続ける機能と、コントローラーのLEDの位置がターンテーブルの位置とずれているときに、手動で合わせる機能を付加しています。 一番の問題である回転時の騒がしい駆動音だけはどうしようもなかったですが・・・。(T_T)

KATO 285系 サンライズエクスプレス 室内灯修繕

前に整備したKATO 285系で、室内灯に気になる(破損している)部分があったので修繕することにします。

保有している285系2編成のうち1編成は、室内灯付きでオークションで入手した中古品なのですが、なぜかクハネ285(のうち1両)の室内灯のプリズムが根元で割れてセロハンテープで連結されており、ほかの車両と比べて明らかに室内の明るさが落ちてしまっていました。これを何とか取り替えたくても、2階建て車両用に湾曲した特殊なプリズムであり、1本だけ入手する手立てがなくて半ばあきらめていました。ところが先日、同じKATO製のE26系カシオペアに室内灯を取り付けたのですが、プリズムが余分に入っており、もしかしたら使えるかもと思いこれに取り替えてみることにしました。 画像の上が元の割れたプリズム、下がE26系用の新しいプリズムです。明らかに形状が違いますが、新しいプリズムの先の穴が空いている部分は、そもそも運転席部分のライトユニットに干渉するためにほとんど折り取ってしまうので問題はないです。

もともとE26系カシオペアのプリズムには車両により1枚目の画像の上のAタイプと下のBタイプの2種類が用意されているのですが、クハネ285に使用するのはAタイプです。AタイプとBタイプを比べると、それぞれ2枚目の画像の(B)の部分の湾曲のキツさが異なり、クハネ285に使おうとするとBタイプは室内パーツに干渉するためにAタイプしか使えませんでした。実のところ、Aタイプのプリズムも2枚目の画像の(A)の湾曲部分が室内パーツにわずかに干渉するのですが無視できる範囲でした。

プリズムを組み込み、車両を元通りに組み上げると、無事に室内の明るさが改善されました。 以上、汎用性のない小ネタでした。(^^ゞ

KATO DF50 茶 入線,整備

KATOの『スハ32系 中央本線普通列車 7両セット』,『EF13』と一緒に入線した『DF50 茶』の整備を行います。

付属パーツを付けない素の状態の車体とそのパーツです。 メタルインレタ(転写シール),メーカーズプレート,信号炎管,ホイッスル,手スリ,KATOナックルカプラーが付属しています。インレタの車番は41,529,539,542です。説明書によると、メーカーは41が新三菱,529と539が川崎,542が日立になっています。前回発売された朱色のDF50のメタルインレタの接着力の劣化速度があまりにも早かったので、今回はさっさと貼り付けることにします。(メタルインレタは、説明書では転写シールと謳っているだけあって、英数字の切り文字をシールのように貼り付けるタイプのものですが、転写工程は同じなのでインレタと呼ぶことにします。)

2時間かけてパーツを取り付けた写真です。手スリがボディーと同じ茶色なので、苦労して取り付けた割には目立ちません。(^^; 車番は米子に配属されていた529にしています。インレタは『DF50 41』以外を選ぶと『DF50』とこれ以降の車番部分を別々に転写しなければならず、一手間かかります。ただ、多少のずれなら爪楊枝で位置修正ができるので気が楽です。しかし、テカテカのメタリックなのに文字面が平面でないので何が書いているのか読みにくく、手間の割に仕上がり感がいまいちです。財布に余裕があるなら、くろま屋さんで売っているメタリック銀のインレタの方が転写後の出来は良い感じがします。インレタの転写位置については説明書を参考にするよりも、実車の写真を見ながらの方が良い結果になります。 手スリはゲートが握り部分にもあり、ランナーからの切り出しにかなり気を遣います。切り出しにはカッターよりも刃厚が薄いデザインナイフの方が良いです。ゲートのバリをやすりで処理しようとすると白化するので、ランナーからの切り出し時点で勝負する必要があります。 手スリを含めたパーツ類の取り付けは、道具を使わずに人差し指の先に両面テープを巻いて行いました。下手にピンセット等を使うよりもやりやすかったです。あと、手すりは取り付けても触れるとすぐに傾くので、裏から木工用ボンドで固定しています。

屋根上の長い煙道が朱色のDF50に比べて特徴的です。アフタークーラーは初期タイプです。 中央本線では長野の配置で重連運用だったそうですが、そこまでの思い入れはないので今回は1両の配備です。 というか、当鉄道には朱色のDF50がすでに3両も配備されているのが、購入を渋った最大の理由です。ww 本格運用にはカプラーの変更もしたいのですが、今回はここまでです。

おまけです。 以前から当鉄道に所属しているDF50の三兄弟です。車番は左からDF50-49,DF50-538,DF50-542になります。メイクアップパーツで遊んでいたら増殖してしまいました。(^^; 付属のインレタから拾えない車番は、くろま屋さんのインレタを取り寄せて使っています。厳密には設定が間違っているかも知れませんが、49号機はフィルターカバーなしで紀勢本線,538号機はアフタークーラー初期型・大型スノープロー取付で山陰本線,542号機はフィルターカバー田の字形・アフタークーラー初期型・黒Hゴム・前面手スリがフの字形ではなくコの字形で日豊本線をイメージしています。それぞれ主に寝台特急「紀伊」,普通列車,寝台特急「彗星」の牽引に従事してもらいます。ただし、今回の529号機もそうですが、屋根上にあるSG排気口の形状の違いはリサーチできていません。 改めて見てみると今回の529号機を含めてマン社の500番台が多いですね。ズルツァー社の0番台がもう1両くらい欲しくなってきます。(DF50スパイラルに陥っていますねぇ。(^^;;)

TOMIX カヤ27-501 入線,LED室内灯取り付け,カプラー交換

大手の割に風変わりな車両をモデル化するのが好きなTOMIXからカヤ27-501が再生産されましたので、衝動買いをしてしまいました。

付属品は2枚目の画像の通りですが、ちょっと変わっているところで貫通扉が付属しています。けど貫通扉は銀色だったような気が・・・。

2枚目の画像の貫通路の奥に、動力ユニットの速度調整ボリュームが見えます。

ボディーを外すとこんな感じです。ボリュームの上の長いアルミ板は放熱用でしょうか?

まずはカプラー交換です。 編成端側(機関車側)は当鉄道標準のTNカプラーに交換しますが、反対側に連結するカシオペア編成はKATO製ですのでKATOカプラーに交換します。 なお、ボディーマウントTNカプラーを使用するので、恒例のカプラーポケット切除を行います。そのため、予備に台車枠も買っておきました。

カプラーポケットの切除は台車をばらして行います。その際のバリも丁寧に取り去ります。 KATOカプラーについては無加工でカプラーポケットに収まります。

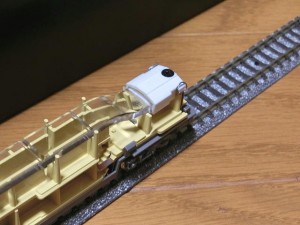

1枚目がボディーマウントTNカプラー化した編成端側です。カヤ27に付属している車端部パーツも取り付けています。(EF510はKATO製ですがTNカプラー化しています。)2枚目が反対のカシオペア編成側でKATOカプラー同士で連結しています。

次に室内灯です。白色LEDタイプを用意しました。

実車の画像を漁っていると、なぜか発電機室だけが黄色っぽく光っているような気がするので再現してみます。 透明なプラ板にクリアイエローを塗って室内灯ユニットのプリズムに両面テープで貼り付けます。(全面ではなく3点留めくらいです。) プラ板に塗った塗料が泡立っているのはご愛敬ということで。

ユニットの白い遮光シールを貼っている部分にもクリアイエローに塗ったプラ板を貼りますが、この部分にはLED本体が収まっているために出っ張りがありますので、プラ板をくの字型に曲げて貼り付けます。

加工後の写真です。狙い通り発電機室の部分だけが黄色くなっています。 TNカプラー化したおかげで、車端部連結器周りの表情が引き締まっています。

最後にKATOのカシオペア編成とカヤ27との連結部分の拡大写真です。 写真ではわかりづらいですのが銀色の質感は全く違います。けど実車もかなり違いますので問題はないです。 あと、帯の高さが少し違います。色味も一番上の青帯がカヤ27の方が紫色っぽいです。 ですが、もともとカヤ27自体が変態車なので、連結して編成を俯瞰する分には帯の違いは些末なものです。 それでは。<(_)>

KATO E26系 カシオペア LED室内灯取り付け,テールライトLED化

KATOからカシオペア用のLED室内灯が新発売になりましたので買ってみました。ついでに、テールライトとトレインマークをLED化します。テールライトとトレインマークのLED化は、ちょうどASSYパーツが発売になっていましたので、これで済まします。

まず、テールライトとトレインマークのLED化ですが、車体に内蔵されてるライトユニットを交換するだけです。上がLEDタイプのユニット,下が元の電球タイプのユニットです。

左のカハフE26-1が交換後、右のスロネフE26-1が交換前です。やや明るくなった感じです。

両方ともLEDに交換した後の写真です。電球が玉切れでも起こさない限り、無理に取り替える必要はなかったかも。

室内灯の取付後の写真です。きれいな電球色です。取り付け自体は難しいところはなかったです。 しかし、室内灯付きの12両がちゃんと勾配を上ってくれるか若干の不安が残ります。

KATO 285系 サンライズエクスプレス 室内灯LED化,ヘッドライト・テールライト高輝度LED化

保有するKATO 285系 サンライズエクスプレスですが、オプションで用意されている室内灯(11-207(7両分))は電球光源ですのでこれのLED化と、旧ロット品のためヘッドライトがオレンジLEDですので電球色LEDに取り替えます。ついでにテールライトLEDも高輝度化します。

白い部品が光源ユニットで、この中に電球が入っています。白いケースから光源の電球を抜き出します。

抜き出した電球です。

電球を抜き出して空になった白いケースの中に収まるようにユニバーサル基板をかまぼこ形にカットし、電球色LED2個とチップ抵抗1個を半田付けします。1枚目の写真が部品類を半田付けした基板で、2枚目の画像が回路図です。電球色LEDは秋月電子通商でウォームホワイト色LEDという名称で販売されていたものを使用しました。

基板のLEDの反対側へ伸びるように細いワイヤーを半田付けしてできあがりです。これをケースに収めます。フル編成だと14個作ることになりますが、米粒のような部品を半田付けしていくのは何かの修行のようでした。

次にライトユニットのLEDを高輝度LEDに交換します。1枚目の写真がLEDを交換したライトユニットです。ライトユニットの上のLEDが電球色、下のLEDが赤色です。2枚目の写真の透明のプリズムのフォグランプ部分にクリアイエローの塗料を塗ります。

また、赤色のプリズムの先に透明のプリズムとの遮光用のために銀色の塗料を塗ります。プリズムに遮光用の塗料も塗ってみましたが、透過光量の減少やプリズム自体の脆化がみたれたのでやめた方が良いようです。塗料の種類に依るのかもしれませんが。以後は遮光目的の着色はしないつもりです。フォグランプの色ですが、非点灯時も黄色だったのかクリアイエローを塗ってから気になり出したので、撮りためた実車の写真を漁ってみました。確かにフォグランプは非点灯時でも黄色です。

施工の結果ですが、まず、室内灯です。1枚目の写真が交換後の光り具合です。明るすぎず暗過ぎず、良い感じの雰囲気です。2枚目の写真は実車の室内です。

次にヘッドライトとテールライトですが、まず交換前の光り方です。テールライトはともかくヘッドライトが6灯ともオレンジ色です。実車は屋根2灯と下外側2灯が電球色、下内側2灯が黄色です。

交換後のヘッドライトとテールライトの光り方です。ヘッドライトは下内側2灯が黄色く光っています。画像ではわかりづらいですが、実際はもっときれいに黄色く光っています。テールライトも画像では白潰れしていますがきれいに光っています。 なお、この状態で灯火類の常点灯が効くのですが、初めに各車両に1μFのコンデンサを入れて実験したところ常点灯が効かなくなったので撤去しました。また、前進時にテールライトがちらつくこともないのでサージキラーも入れていません。

おまけですが先頭車両のばらし方です。なぜか簡単にパカッと分解できなかったので、参考に記録を残しておきます。 まず、前の台車を外して車体と床板を分離します。このときスカートが強度的なウィークポイントになりますので、スカートに指をかけないように気をつけます。

次に、からし色の室内部品と灰色のライトユニットを1mmほど後ろにずらし、先頭の空いた隙間に指を入れ、ライトユニットを爪で引きずり出すように抜き出します。

そうするとボディーと中身が分離します。慣れないうちは壊さないようにそっとやる必要があります。 今回の整備の中で、このクハネ285の分解が最も難易度が高い作業でした。

TOMIX キハ187系 整備,カプラー交換

ずいぶん前に購入したままほったらかしにしていたTOMIXのキハ187系ですが、やっと整備に着手します。.

1枚目が10番台の「スーパーおき」3両セット(92580)で、2枚目が500番台の「スーパーいなば」2両セット(98011)です。両方のセットともトレインマークシールと列車無線アンテナ・信号炎管パーツが付属しますが、あらかじめ車番が印刷済みとなっている「スーパーおき」セットには車番インレタは入っておらず、「スーパーいなば」セットにだけ入っています。 車番ですが、 10番台[印刷済み] キハ187-11,12,1011(動力車) 500番台[インレタ] キハ187-501~504(動力車),キハ187-1501~1504 になっています。

トレインマークシールは10番台セット,500番台セット共通で、「スーパーくにびき」,「スーパーいなば」,「スーパーまつかぜ」,「スーパーおき」が収録されています。先ほど書いたとおり、インレタは500番台セットのみに付属します。

今回の製品は前回品から品番が変更されて仕様変更がなされていますが、前回品と比較して側面ロゴマークが印刷済みになっています。ほかに目立つのは室内の座席の背もたれ部分の表現が新たに追加されています。前回品は室内がのっぺらぼうでした。床板の上端が窓の下端より上にあるのは相変わらずですが。あと、10番台セットの構成が2両セット+増結用単品から3両セットに変更されており、車番が印刷済みになっています。

とりあえずレールに乗せてみましたが・・・。トレインマークは前回品と同じく非点灯です。ライトはオレンジ色のLEDですが、どうしても交換しなければと思うほどの色調ではなく、私としては許容範囲内です。(使用されているLEDはチップLEDです。) あと、2枚目の実車の写真と比べると模型の方は運転台下のダミーカプラーに1段電連がありません。また、中間連結器がアーノルドカプラーで連結間隔もそれなりに広いので、説明書指定のボディーマウントTNカプラーに交換してみます。

TNカプラーはJC6324を使います。

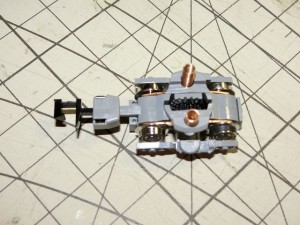

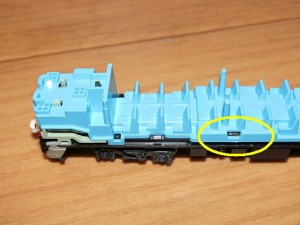

運転台直下のダミーカプラーはTNカプラーに入れ替えるだけですが、中間連結器は台車のカプラーポケットをカットした上でボディーにTNカプラーを装着しなければいけません。動力台車と付随台車では内部のギアの数が異なりますが、部品共用化のためか外観は同じで写真のようになります。1枚目の写真のカプラーポケットをカットして2枚目の写真のようにするのですが、黄色の丸印の部分はバリをきちんと取っておかないと、車体に取り付けたTNカプラーと干渉しますので注意してください。台車は分解しないと作業が難しいので、分解時にギア等の部品をなくさないように気を付けてください。

TNカプラー化後の中間連結部分の写真です。黄色の丸印内の部分でTNカプラーと台車が干渉していないかを確認してください。

1枚目の写真の上がTNカプラー化した中間連結部分の間隔です。下がアーノルドカプラーのままの間隔です。 2枚目の写真が運転台下のカプラーの比較ですが、左がTNカプラー化したもので、右がダミーカプラーのままです。正直なところどちらでもいいような・・・。

次にアンテナ類を取り付けます。列車無線アンテナは問題ないのですが、信号炎管は苦労しました。付属の治具を使うと信号炎管が暴れてかえって取り付けにくかったので、結局は先端に両面テープを巻いたピンセットで取り付けました。

トレインマークとインレタを貼り付けた整備後の写真です。 1枚目がキハ187系10番台「スーパーおき」改め「スーパーまつかぜ」です。2枚目がキハ187系500番台で、商品名通りに「スーパーいなば」のままとしました。キハ187系は黄色の帯がビビッドでなかなか格好良いです。これで無事に整備が終了しました。

KATO 485系300番台 トレインマーク製作

当方では、KATOの485系300番台セット(とモハ484-600番台のASSY組立品)と485系初期形<雷鳥>セットを組み替えて300番台の方は1980年頃の青森運転区風に仕立てているのですが、標準ではトレインマークに大好きな「はつかり」が収録されていません。しかもトレインマーク変換装置485系300番台用(国鉄・イラスト)(11-325)を買ったとしても、同じく大好きな「白鳥」と共存ができません。ということでカラープリンターで自作してみることにします。 ※今回の485系300番台は新仕様のものです。

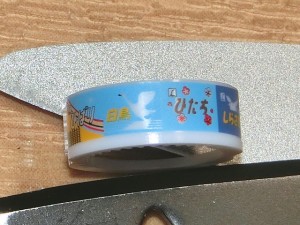

これが標準のトレインマークで、「ひばり」「白鳥」「ひたち」「しらさぎ」が収録されています。

自作トレインマークのベースとするために、共通部品として販売されているトレインマークを買い足しました。

あらかじめパーツに直接印刷されているマークをMR.カラーの薄め液で消してしまいます。

なお、トレインマーク部の反対側の細いギヤ部やトレインマーク部とギヤ部の継ぎ目部分がかなり壊れやすいので、取り扱いには注意してください。

メーカーのようにパーツに直接印刷はできないので、今回はこの透明ラベルに印刷して貼り付けます。

いきなりですが完成品です。グラフィックソフトで印刷しましたが、大きさや色味はトライアンドエラーで調整していきます。

また、印刷したラベルをただ貼り付けただけでは、ライトユニットで裏から照らされると色が薄く見えるので同じものを2枚重ね貼りしています。

さて完成したトレインマークパーツを組み込むのですが、組み込むには床板と座席を分離させなければいけません。実は今回の整備ではこれが一番の難関で、1枚目の写真の黄色の丸印の部分が固くてなかなか外れません。分解してみると何の細工もない引っかかりなのですが、壊してしまわないように細心の注意が必要になります。

無事に組み込めました。分解・組み立て時には小さなパーツがいくつか発生するので、なくさないように注意してください。

無事に「はつかり」と「白鳥」を掲げることができるようになりました。 若干ですがラベルシールと内部のパーツが引っかかり、トレインマークが動かしにくくなることがありますが、実用上問題がないので特に対処はしていません。 [改良しました。(2016/09/07)(←クリックして下さい。)]