KATOの251系スーパービュー踊り子に床下機器を取り付けてみました。

先日発売されたASSYパーツを使います。 M車用は1個しか使わないのに10個入り600円というコスパの悪さ・・・。orz

1枚目が6号車と7号車、2枚目が8号車と9号車の写真です。 取り付けは簡単ですが、ジャンパ付KATOカプラーである必要がありますので、最初期の製品はカプラー交換の必要があります。

ちょっとだけ足下が引き締まったよという話でした。 <(_)>

カテゴリーアーカイブ: 整備・工作

KATO オハフ33 ベンチレーター別パーツ化他

今回はKATOの35系客車をいじります。代表としてオハフ33についてベンチレーターの別パーツ化と色の塗り替え等をしてみます。

種車はKATO 5128-1 オハフ33茶 一般形です。ご存じの通りKATOのオハ35系はベンチレーターが屋根と一体化しており、一昔前のモデルのニオイを醸し出しております。

いきなりですが、ベンチレーターの切除とヤスリ掛けをして塗装を終えた屋根が写真の一番右に並べてあります。つや消しクリアを吹くと屋根布のような感じになり好印象です。これにTOMIXのPB6018 ガーラントベンチレーター(旧型客車用・8個入)を取り付けます。少々きついですが切除後の屋根の穴にベンチレーターの取付けダボがちょうど収まります。ついでに台車もTR23のコロ軸受けタイプに交換します。

写真の上から ・ベンチレータを取り付けた屋根(ベンチレーターは無塗装です。) ・青15号に塗り替えたボディー ・便所窓と洗面所窓を上段中折れ式でイメージして塗装した窓ガラスパーツ ・台車をTR23のコロ軸受けタイプに変更した床下 です。 ボディーは妻面の梯子を外して標記類を薄め液で消し、元の茶色の塗装の上から塗装しました。梯子(材質不明)は軟質プラだとやっかいなので、ミッチャクロンで下処理をしてから塗装しました。 今回は訳あってボディーの色を塗り替えていますが、仮にTOMIX製のオハ35系を塗り替える場合は窓ガラスに窓枠が印刷されているのでボディーと窓ガラスパーツの両方に塗装をする必要があり、今回のKATO製のようにお手軽にはできません。 塗料はF MODELSのFARBE010 青15号を使いましたが、KATO製の青色の旧型客車と並べるともう少し鮮やかに青みが出るように調色をした方が良かったかもしれません。艶はエアブラシで吹いたままの状態で問題はなかったです。

各パーツを組み上げた写真です。1枚目の写真の手前が洗面所窓ですが、上段は透明ガラス、下段を白色ガラスにしています。写っていませんが裏側の便所窓は上下段とも白色にしています。台車もコロ軸受けになっています。(交換前の台車は軸受箱が□形になっています。)あとはインレタを貼れば出来上がりです。 以上、天リウのオハフ33-7を作ったつもりです。このほかにも特定の車番をイメージしてあと何両か手を加える予定の車両がありますが、それはまた別の機会に・・・。 <(_)>

MicroAce 名鉄キハ8000系 入線・TNカプラー化

マイクロエースからキハ8000系がリニューアル発売となりました。 旧製品では急行色がラインナップされてましたが、今回は特急色だけの発売です。

6両編成セットで付属品はシールのみです。 編成は、 ←神宮前・新名古屋(1号車) 8202 8201 8002 8204 8051 8001 高山・富山→ です。ケースの収納方向に合わせると5号車の客用ドアは神宮前・新名古屋方になりますが、Wikipediaの8052の写真では逆のようにも見えます。どちらが本当なのでしょうか。(いい加減、マイクロエースは説明書の編成例に車両の方向が分かるように記載を加えて欲しいものです。) シールの内容は、 側面サボ(各左右7組) 神宮前←北アルプス指定席→立山,神宮前←北アルプス自由席→立山,宇奈月温泉←→立山,神宮前←特急指定席→飛騨古川,神宮前←特急自由席→飛騨古川,新名古屋←特急指定席→高山,新名古屋←特急自由席→高山 ヘッドマーク(各7個) 準急たかやま,急行たかやま,特急北アルプス,北アルプス(イラスト),アルペン特急 立山,犬山 うかい号 鵜沼 になります。 あと、修理申込票と印刷された紙が入ってます。できれば使いたくはないですが・・・。

前面形状が改良されたとのことですが、どこが改良されたのかは旧製品を持っていないので分かりません。旧製品は似ていないとの噂もありましたが、この改良品に至っては心配がないようです。前面のジャンパーホースについては追加になったようです。比較用の国鉄車両を並べれば良かったのですが、ほっそりとした車体断面が特徴的です。

屋根はこんな感じです。 また、車両同士の長さが異なることが分かります。明らかに車長の異なる車両が編成を組むのもこの形式の面白いところです。

M車は唯一運転台のない8051に設定されています。 この車両セット全体の話ですが、シートの色はエンジというかピンクというか微妙な色です。ヘッドレストの部分には白色で色が入れてあり、このあたりはマイクロエース製品らしいです。窓ガラスは薄いブルーのプラスチックで成形されています。

側面の行先サボは白色に塗られています。虫眼鏡がないと読めませんが、客用ドア左下の名古屋鉄道の文字がこの車両の所有権を主張しています。

さてTNカプラー化を行いますが、交換前(アーノルドカプラー時)の連結面間隔は写真の通りです。運転台のない側同士は許容範囲なのですが、運転台側は???です。

なんで?と思ってカプラー部分を比べてみました。左が運転台側で、右が非運転台側です。運転台側のアーノルドカプラーの首が異様に長いことがわかります。どうしてこんな設定にしているのかは、全くもって不明です。

さっさとボディーマウントTNカプラーに交換してしまおうと思ったのですが、そのまま交換したのでは、TNカプラーと台車のカプラーポケット支持用の腕が干渉して台車の回転時に引っかかります。そこで、2枚目の写真のようにTNカプラーの台車が干渉する部分をカッターナイフで削ってしまいます。

削った後の写真です。

ちなみにTNカプラーを削る必要があるのはT車のみです。写真のように台車の構造が異なるM車は、カプラーポケットを外すだけで、TNカプラーを削る必要はありません。

交換後の連結面間隔は満足のできるものになりました。

ところで、影が薄いというか消えて無くなりそうなのですが、マイクロエースにはマイクロカプラーなるものが存在します。試してみましたが、さすがに純正品と言うことで無加工で取り付けが可能でした。しかし連結面間隔はアーノルドカプラーのときと変わらないという・・・。orz

最後になりますが、さすがにヘッドマークが真っ白なのは寂しかったので貼り付けてみました。文字だけのヘッドマークも捨てがたかったのですが、イラストの「北アルプス」にしています。側面の行先サボは、「神宮前-立山」です。指定席は1・2・6号車にしています。

このキハ8000系ですが、特急色化とキハ91系の引退のタイミングの関係で、厳密には顔を合わせたことがないかもしれないのですが、レイアウトではキハ91系と並べて走らせたいと思っています。(ヘッドマークがイラストだと明らかに時代が違うのですが。(^^;) それでは。(^^)/~

KATO キハ85系 室内灯・灯火類整備

前回に続いてKATO キハ85系(旧製品)の室内灯の交換を行います。また、前照灯・尾灯のLED化を行います。旧製品の室内灯については電球式のものが標準装備となっており、これのLED化改造を行っても良かったのですが、KATOから再生産品専用に発売されたLED室内灯ユニットが旧製品にも使えるということだったので、素直にこれを使うことにしました。

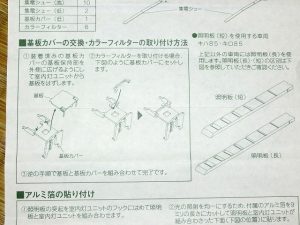

この室内灯ユニットは旧製品にも無加工で取り付けることができます。なお、動力車への取り付けには多少の分解作業が伴いますが、付随車への取り付け作業はとても簡単です。(ちなみに照明板(プリズム)と集電シューは元々取り付けられていたものを流用できます。) 写真は取り付け前と取り付け後の普通車の様子です。前回と同様に普通車には付属のカラーフィルターを取り付けています。

キロハ84については照明板(プリズム)に半分だけマッキーのライトブラウンを直接塗って試してみましたが、普通席側(右側)にまで黄色光が掛かってしまい失敗でした。また、色が濃くなり電球色とは言えない室内の色になってしまった点も頂けません。

そこで、前回のキロ85と同じようにプラ板をライトブラウンで着色し、グリーン席部分の照明板(プリズム)の下面に両面テープで貼り付けてみたところ、グリーン席と普通席の照明の色の違いとグリーン席部分の電球色の色味が良好に表現できました。(先に照明板(プリズム)に塗ったマッキーはアルコールで落としました。)

前回のキロ85,キハ84と、今回のキロハ84です。まぁ、良い感じではないでしょうか。

次に、前照灯と尾灯をLED化します。 写真はLED化前の点灯状態です。光源が電球ですのでトレインマークがオレンジ色になってしまっています。また、前照灯と尾灯間の遮光が不完全であることが分かります。

とにかくライト基板にアクセスしないとけませんので分解します。 ボディーを外して台車のビスを外します。次に室内灯の照明板(プリズム)を外し、2枚目の写真の(1)のビスを外します。最後に灰色の床板とクリーム色の座席板を止める(2)のツメを外すのですが、灰色の床板のツメの根元の両外側を指先(爪先)で押さえながらクリーム色の座席板を分離すると簡単に外れます。座席板を外すとライト基板が剥き出しになります。(写真はキハ85-0ですが、キハ85-100も同じです。以降、特に記載がなければ方法は同じです。)

ライト基板は半田ゴテで部品を外して、パターン上の半田も吸い取り線で綺麗に除去しておきます。

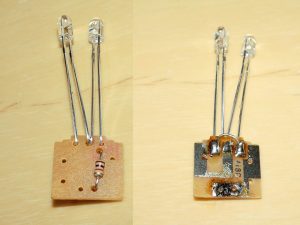

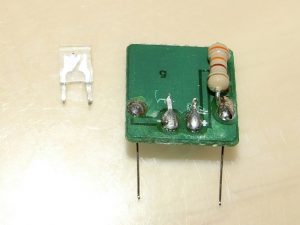

LEDと抵抗(とジャンパ線)をハンダ付けします。1穴に2本のリード線が入るところは少し穴を広げておきます。回路図は上の通りです。 なお、前照灯用、尾灯用とも白色LEDを使います。

ここまでは、キハ85-0の場合でしたが、消灯スイッチが組み込まれているキハ85-100番台のライト基板についても、ほぼ同じ加工になります。 (キハ85-100のライト基板は基本編成側のみに組み込まれています。)

ライト基板を床下に収めます。そのままではLEDのリード線が座席板に当たって収まりませんので、各LEDの中央側のリード線が下になるように捻っておきます。

このままではライトプリズムの左右非対称性とLEDの光の指向性のために各灯火の左右の光量に差が出てしまうので、LEDの光軸合わせを行います。各LEDを中央に向けるようにすればよいのですが、キハ85-0の尾灯については、尾灯用のLEDを下に向けるように意識しないと光量が落ちます。(写真の右側のLEDです。)

それでも左右の光量差の改善ができなかったので、ライトユニット内のプリズムの半分に、黒く塗った紙片を両面テープで貼り付けます。(黄色丸印内) 当然、灯火の明るい側の光を遮るように貼り付けます。(作業順序は後に書く前照灯と尾灯の遮光作業の後になります。)

LEDへの交換が済んだら遮光作業を行います。 ライトユニットから、前照灯,尾灯,トレインマークのプリズムを外して銀色に塗ってしまいます。前照灯のプリズムのLED側にはクリアオレンジを塗って電球色を表現します。(塗り厚さで色温度を調節できます。) 2021/05/12追記 プリズムに塗装するとプリズムが脆くなって破損しやすくなりますので、塗装しない方法を考えた方が良いかもしれません。また、光量も落ちますが、元々LEDが明るすぎたので今回は問題になっていません。

プリズムの塗装ができたら、ボディーに収めます。 この後、先に書いた光量差を改善するための紙片を貼ります。

試験点灯の様子です。 前照灯が電球色、尾灯が赤色、トレインマークが白色になりました。

写真では分かりづらいですが、キロハ84のグリーン席の照明が良いアクセントになっています。 これでキハ85は一通りの整備が終わりました。行先シール類は気が向いたら貼っていきます。 それでは。<(_)> (2024/04/24追記) キハ85の旧製品の前照灯と尾灯のLED化を再度行いました。(←クリック)

KATO キハ85系 増備・室内灯整備

1ヶ月ほど前に手を付けた話になりますが、KATO キハ85系の増備と室内灯整備を行いました。 正直なところ、今回のKATO キハ85系のリニューアル再生産についてはスルーを予定していたのですが、旧製品に設定のないキロ85の誘惑に負けて単品で増備を行ってしまいました。増備車は10-1405増結セットのキロ85-5とお供のキハ84-303です。

キロ85は旧製品と違ってライト類はLEDになっています。また、旧製品の課題であったヘッドライトとテールライト間の遮光についても、対策がなされたようです。一方、室内灯はキハ84とともにオプションとなり、旧製品からダウングレードとなっています。

保有する旧製品は室内灯付きですので、増備車にも室内灯の取り付けを行います。 室内灯は専用品(11-223)を使います。2セット(5両分×2)あるのは、旧製品の室内灯の取り替えも予定しているからです。

プリズム(照明板)は先頭車用と中間車用が、基板カバーは付随車用と動力車用があることに気をつけていれば、取り付けは難しくないようです。

取り付けてみました。キロ85には付属のオレンジ色のカラーフィルタも取り付けています。 キハ84は昼光色、キロ85はカラーフィルタを付けたにもかかわらず昼白色といった感じです。 しかし、両車両とも実車はもっと色温度が低かった記憶があるので色味を調整してみます。

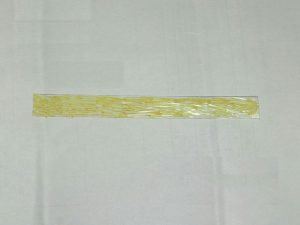

キハ84にはオレンジ色のカラーフィルタを取り付けることにして、キロ85はカラーフィルタに加えて色を塗ったプラ板をプリズム(照明板)の下面に貼り付けます。 色はマッキーのライトブラウンで適当に塗っています。(写真1枚目) 貼り付けは両面テープを使用しました。(写真2枚目)

かなり雰囲気が改善されました。旧製品の室内灯の取り替えもこの方法で行おうと思います。 しかし今回のリニューアル再生産については、「南紀」の再現のためにキハ84-200番台も製品化をお願いしたかったところですが、数年後には発売されそうな気もしますので気長に待つとします。 それでは。<(_)>

MicroAce 名鉄キハ8500系 室内灯取付

気が向いたので、マイクロエースのA7190 名鉄キハ8500系5両セットに室内灯を取り付けます。併結相手のKATOのキハ85には室内灯が取り付けてありますので、こちらの車内が真っ暗だと釣り合いが取れません。

使ったのはTORM.のTL-001狭幅A・白色です。便所までしっかりと照らしたければBタイプでも良いのですが、その必要は感じませんでした。(Aタイプでも客扉側は照らせます。)基板のカットですが、先頭車は2コマカットで、中間車は1コマカットとなります。 取り付けてから初めて気付いたのですが、窓ガラスパーツがかなり青っぽいのでLEDが白色では陰気な感じになってしまいました。そこで、LEDチップにマッキーのライトブラウンで着色しました。写真の上が着色前で、下が着色後です。非点灯時には違いが分かりづらいのですが、点灯させるとそこそこ色味が変わります。

素直に室内灯ユニットを取り付けてみたのですが、室内灯ユニットが車両の前後で傾きます。よく見ると車両中央付近の室内灯ユニット用の支持棒が、集電部よりも少し低くなっています。さすがにマイクロース製品と言った感じで、簡単には作業が進められません。

そこで、室内灯ユニットの支持棒が当たりそうなところに1mmのプラ板片を両面テープで貼り付けました。これで室内灯ユニットが水平になります。プラ板片が長細いのは両面テープの接着面積を稼ぎたかったからです。

こんな感じになりました。2枚目の写真の左側は友情出演のキハ85です。 なお、乗務員扉の窓ガラスが単独パーツになっていて、車両の分解時に脱落しやすいので気をつけて下さい。 それでは。<(_)>

TOMIX 近鉄50000系 しまかぜ 室内灯取付

保有するTOMIX 92499 92500 近畿日本鉄道50000系(しまかぜ)に室内灯を取り付けました。

今回は純正品ではなく、TORM.ブランドの室内照明ユニットを使います。この製品は光源が分散式になっており、車内をムラ無く照らすことができます。(構造上、小部屋が連続する車内は苦手です。) 購入したのはTL-001 幅狭A白色×2,TL-021 幅狭B白色×2,TL-003 幅狭A暖色×2です。ただ、実際に乗車した印象から白色が気に入らなくてLEDに着色を施してしまったので、TL-001 幅狭A白色はTL-003 幅狭A暖色、TL-021 幅狭B白色はTL-023 幅狭B暖色でも良かったです。(幅狭タイプの幅は約9mm(基板は約8mm)です。)

この室内ユニットはスプリングの真下から長さの短い側にかけてもLEDが取り付けられており、純正品では苦手な部分も照らすことができます。 また、長すぎる部分をLEDごと折り取る仕様になっており、導光材と基板部分が簡単に分かれますので、折り取るときは別々に行います。 なお、写真はBタイプです。Aタイプはスプリングの位置が基板の端になります。

それでは、先頭車のク50101とク50601から始めます。TL-021 幅狭B白色を使います。運転席部分の2コマ分をカットします。

モ50201です。TL-001 幅狭A白色を使います。1コマ分をカットします。

モ50501です。TL-001 幅狭A白色を使います。これも1コマ分をカットします。

モ50301です。TL-003 幅狭A暖色を使います。同じく1コマ分をカットします。

最後にサ50401です。TL-003 幅狭A暖色を使います。クーラーが邪魔になるので3コマ分をカットします。他の中間車より多めにカットすることになりましたが、写真のように気になるほどは光量が落ちませんでした。

ちなみにプレミアムシートの1・2・5・6号車については、走行中は電球色、停車中は白色です。今回は実際に乗車したときの様子からその中間くらいの色合いを目指したのですが、結局、LEDに色を塗って電球色にしてしまいました。クリアイエローとクリアレッドを混ぜたものを、白色LEDにうっすらと塗って電球色にします。

試験点灯時の写真です。綺麗に光っています。 実際に乗車したことで、現在のところ密かにしまかぜブームがやってきています。 <(_)>

LEDテスター

ずいぶん前の話になりますが、秋月電子通商でLEDテスターなるものを買いました。 意外と便利に使っているので紹介いたします。昔から変わらず現在も500円(税込)で販売されています。 筐体には2,5,10,20,30,50,70,150mAの端子(ピンソケット)が用意され、それぞれLEDのリード線を差し込んで使えるようになっており、青いボタンを押したときだけLEDが光ります。

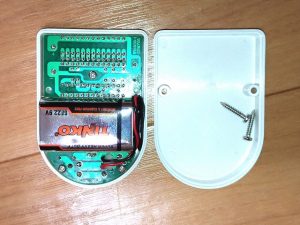

裏蓋を開けてみました。電源には006P電池を使っています。電流制御は抵抗式ですね。 ちなみに20mAと書かれた端子には360Ωの抵抗がつながっていますので、電池の電圧が公称値の9Vだとして計算するとLEDの想定順方向電圧降下は1.8Vとなり、小さめに設定されていることが分かります。順方向電圧降下の小さい赤色LEDを想定した回路設計かもしれませんが、鉄道模型でよく使う白色や電球色LEDだと順方向電圧降下は3V位ありますので、このLEDテスターで流れる順方向電流は20mAよりも小さくなります。(順方向電圧降下を3.2Vに仮定して計算すると16mA位になります。) ともかくLEDは単純に電池につなぐと過電流による断線を起こしたりして、簡単な点灯試験すら面倒です。電源回路がこのようにコンパクトな筐体にまとまっているととても便利で、クリアレンズのLEDの色判別とか、光量の確認とかに重宝しています。 ではでは。<(_)>

TOMIX キハ120形(関西線) 室内灯・灯火類整備

前回に引き続き、TOMIX 92132 キハ120形(関西線)セットの整備をします。 ・前照灯の電球色LED化 ・室内灯の白色LED化 がメニューです。まず、オレンジ色の前照灯の光源を電球色LEDに交換します。 写真ではそれほどでもないですが、実物はもっと悲しいオレンジ色です。

導光材を折らないように気をつけながらライトユニットをボディーから引き抜きます。 ライトユニットは小さなネジで蓋が止めてあるので、これを外すとライト基板が露出します。 オレンジ色に光る正体は角形LEDでした。見た目は透明ですがオレンジ色に光ります。これをφ3mmの砲弾形電球色LEDに交換します。交換する砲弾形LEDにツバがあるときは、蓋が閉まらなくなるのでニッパーでカットしておきます。ちなみに基板の裏側に尾灯用の赤色に光るLEDがありますが、今回は交換せずにそのまま使います。

1枚目の写真のように角形LEDはハンダの手前でリード線を少し残して切断して除去します。なぜリード線ごと綺麗に取り外してしまわないのかというと、このLEDのリード線を使って基板の表裏を接続しているために、半田を溶かして角形LEDのリード線を全部引き抜くと裏側の赤色LEDが点灯しなくなりますし、引き抜いたリード線がハンダを持って行ってしまうと赤色LEDがズレたり脱落したりするからです。よって、砲弾型LEDのリード線を短くして、リード線同士をハンダ付けしていきます。2枚目の写真の左側が取り替え前で、右側が取り替え後です。(実は基板の両面にあるLEDを一度外してから、電球色LEDのリード線を基板の反対側に通しつつ元の赤色LEDを再取り付けする方が、一番楽だったりするのですが・・・。)

ちなみにライト基板の裏側の写真です。尾灯の光源も透明な角形LED(赤色)です。

さて、このままライトユニットを本体に収めて試験点灯をしたところ、前進時に前照灯の光が尾灯に回り込んでしまい、どっちに進みたいのか分からない状態になってしまいました。

そこでライトユニットの構造を調べたところ、写真の黄色い矢印の先に隙間があり、ライト基板の表裏がつながっていました。おそらく、LEDを取り替えたことで光源の指向性か光量が変化してしまい、この隙間から光が回り込んでしまったと思われます。そこで、キャスコの車両収納用ウレタンの切れ端で塞いでしまいます。また、ウレタンが基板より上にはみ出すと光量が落ちるので、基板の面まで押し込んでおきます。

無事に光の回り込みも抑えることができ、前照灯の電球色LED化が完了しました。

次に室内灯を白色LEDにしたいと思います。 模型のオリジナルは高級感あふれる(ww)電球による照明ですが、実車は蛍光灯なので違和感があります。

もともとの室内灯ユニットをベースにした改造方法を考えるのが面倒くさくなってきた((^^;)ので、今回はタムタムがTORM.ブランドで発売している室内照明ユニットTL-011(幅広・白色)を使います。もちろん光源はLEDです。ちなみに幅広タイプの幅は約12mm(基板は約10mm)です。

室内灯ユニットは導光材の小さな切り込みに車両側の固定用ツメが引っかかって固定される仕組みですが、TL-011には切り込みがありませんでした。2枚目の写真の上がTL-011、下がもともとの室内灯ユニットです。

そこでTL-011の導光材に彫刻刀で切り込みを彫ってみました。2枚目の写真は、試しに車両へ固定してみた写真です。彫っては試装を繰り返して、ツメがフィットするまで続けます。

ツメがフィットするまで彫れたら、最後に室内照明ユニットの長さを調整します。このTL-011の全長は130mmもあり、そのままでは長すぎるので、もともとの室内灯ユニットの長さにあわせて切断します。切断は基板から透明な導光材を取り外して別々に行います。取り外し取り付けは簡単にできる構造になっています。導光材は両脇にニッパーで切れ目を入れて、基板はニッパーで挟んで傷を付けてから折り取れば簡単です。

仕上げたTL-011を車両に固定し、試験点灯をしてみると狙い通り蛍光灯っぽくなりました。光のムラもほとんどないです。ちなみに常点灯は効きますし、特に走行中のちらつきもありません。また、走行中に後ろ向きの前照灯がちらつくようなこともありませんでした。 これで、キハ120形(関西線)の整備はひとまず終わりです。<(_)> ★前照灯・尾灯の電球色LED化はこちらの記事(TOMIX キハ120形(福塩線) 入線・整備)も見て下さい。 ★室内照明ユニットTL-011の加工はこちらの記事(TOMIX キハ120形(津山線) 入線・整備)も見て下さい。 ★トイレ増設(塞ぎ板貼付け)はこちらの記事(TOMIX キハ120形(関西線) トイレ増設)も見て下さい。 ★トイレ増設(窓ガラス塗装)はこちらの記事(TOMIX キハ120形(関西線) トイレ増設2)も見て下さい。

TOMIX キハ120形(関西線) トイレ増設

TOMIX 92132 キハ120形(関西線)セットを所有していますが、2009年製でトイレが未設置です。最近、TOMIXからトイレ付きの改良品(98036)の再生産がアナウンスされ、当社のキハ120形にもトイレを増設してみたくなったので施工してみます。(トイレ付きの製品は2013年にも品番違い(92173)で再生産されています。)トイレなしの現有車両の写真です。全国でキハ120形の運用を開始した後、比較的長距離を走る割にトイレがないと言うことで苦情が相次いだらしく、実車は全車両がトイレ付きに改造されたそうです。大都市近郊なら乗車中に催しても駅のトイレを使って次の列車に乗れば事足りるのでしょうが、ローカル線でそんなことをすると次の列車まで数時間後とか次の日とかになり、時節によっては生命の危機すら生じます。それでもこの色のキハ120形が走る関西本線の亀山-加茂間は、朝から晩まで少なくとも毎時1本が運転されており恵まれた線区だとは思いますが・・・。 さてそのトイレですが、トイレ部分は片側の大窓が1枚塞がれていますので、今回はそれを表現することでそれらしく見せたいと思います。

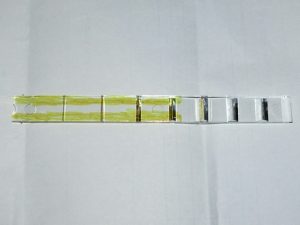

塞ぎ板はタミヤのプラペーパー(0.1mm)を切り出して作ります。 窓より少し大きく切り出して黒く塗った板と、窓枠(窓ガラスにモールドされている黒枠)の内側の大きさにあわせて切り出して銀色に塗った板を用意します。2両分でそれぞれ2枚ずつです。銀色に塗った板は、塗装前に角を少しだけ爪切りで落として窓枠にフィットするようにしています。ちなみに黒色は手塗りです。銀色も手塗りでお手軽に済ませたかったのですが、粒子ムラがひどくなって見られたものではなかったので、面倒ですがエアブラシで塗り直しました。

まず、対象の窓に室内側から黒色の板を貼り、室内灯の光漏れ対策を行います。次に、外側から銀色の板を貼ります。いずれも貼り付けには木工用ボンドを使いました。なお、この方法で遮光しても光が他の窓からガラスパーツ内を伝わってきて、塞ぎ板と窓枠の僅かな隙間からうっすらと光が漏れます。光漏れ対策を完全に行うには、窓枠内の窓を銀色で塗って塞ぎ板を表現するか、この窓と窓枠だけガラスパーツから独立させるように切り取って、断面や余白部分を黒色等で遮光する必要があります。(今回はそこまで手を付けていません。)

出来上がりはこんな感じです。トイレ取り付け改造後の2007年くらいをイメージしています。現在の姿は、新たな機器増設のためにトイレの右側の縦長の窓も塞がれているようですが・・・。(Wikiによると運転記録装置の配線のためだとか。) 室内については、M車とT車が共用の構造で窓枠のすぐ下まで床板が上がっており、トイレの間仕切りを取り付けるモチベーションが湧かず、あきらめることにしました。

あと、この製品のオリジナルの状態では前面窓内がのっぺらぼうだったので、富士川車両工業のFT-A602 キハ120方向幕・表記ステッカー関西線用を取り付けています。(現行製品は印刷済みとなっているようです。) 今後は、オレンジ色に光る前照灯の電球色化と電球式室内灯の白色化をする予定です。 それでは。<(_)> 参考記事:TOMIX キハ120形(関西線) トイレ増設2 参考記事:TOMIX キハ120形(関西線) 室内灯・灯火類整備