TOMIXのJR キハ183 500系特急ディーゼルカー(おおぞら)セットが入線しました。セット(98207)1箱とキハ182単品(9402)3個の8両編成です。

セット構成はキハ183-500 キハ184 キロ182-500 キハ182-500(M) キハ183-1500で、付属品は幌枠2個、転写シート1枚です。 転写シートの設定は、 車体番号(銀色) キハ183-500 501-507 各3 キハ183-1500 1501-1507 各3 キハ182-500 501-514 各3 キロ182-500 501-508 各3 キハ184 1-10 各3 予備車体番号(※透明ベース無し) キハ183-50 4 キロ182-50 4 キハ183-150 5 キハ184- 3 キハ182-50 10 キハ182-51 4 バラ数字(1-0) 各12 JRマーク(灰色) 6 です。

当然、ヘッドマークは「おおぞら」が印刷済みです。

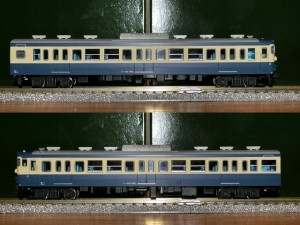

時間差発売の「北斗」セット(98208)との違いはキハ183-500とキハ183-1500が入っていることでしょう。 また、キハ183-500には発電機が設置されていないので、キハ184がお供として付いてくるのも特徴です。 一方、「北斗」セットにはキハ183-1500が編成両端に収められています。 写真中の左がキハ183-500で右がキハ183-1500です。

上がキハ183-500で下がキハ183-1500です。キハ183-500には妻面近くに大きな点検蓋が表現されていたりします。

HG仕様ではないですが十分な出来です。 唯一気になるのが、全車両でボディーがたわんでいます。じっくり斜め前から見ると側面が"∩"な感じになっています。orz まぁ、目を凝らさないとわからないと言えばそうなんですが。(^^; とりあえず、当鉄道では国鉄末期時代の編成で走らせて楽しむつもりです。

カテゴリーアーカイブ: 入線等

MicroAce DD50-4/5 2次型 入線

オークションでマイクロエースのA8907 DD50-4/5 2次型 標準色・富山機関区 2両セットを安価に入手しました。以前に買い逃して再生産を待っていたのですが、再生産では定価が税込みで30,000万円を超えてしまい、さすがに手を出せずにスルーしていましたので結構うれしいです。標準色・富山機関区となっていますので、1967年に米原機関区へ転属になるまでの数年間がモデルのようです。

4号機のご尊顔です。なんと4号機は四国に渡ったことがあるらしいです。 この4~6号機の2次型に対して、1~3号機の1次型はお顔の表情がかなり違います。 (DD50は全部で6両が製造されました。)

両側面の写真です。

通常は2両1組で使用されており、こちらの妻面を見せることはあまりなかったようです。

4号機と5号機です。モーターは両方ともに入っています。ちなみに最初期の製品はどちらか一方にしかモーターが入っていませんでした。

動きは一昔前のNゲージの機関車といった感じで、フライホイールは入っていないようです。 付属品は何もなく、入線にあたって特に整備するところはないです。あえて言えばカプラー交換なのですが、カプラーポケットが奥まったところにあり、当鉄道標準の台車マウントTNカプラーに交換すると突き出し不足になります。ロングタイプのTNカプラーがあれば良いのですが・・・。 今のところ何を牽かせるか決めていないので、カプラーについては決まってから考えることにします。 地味な機関車ですがその経歴には興味を引かれるものがあります。半世紀前に思いをはせながら、こういう機関車を走らせるのも良いものです。

KATO C62 山陽形(呉線) 入線

KATO 2017-5 C62 山陽形(呉線)が入線しました。既に本鉄道では2019-2 C62 東海道形を所有しているのですが、いまいち走りが良くないので増備してしまいました。付属品は、重連用ナックルカプラー,重連用アーノルドカプラー,ナックルカプラー,ヘッドマーク付シンダー,ナンバープレートです。ヘッドマークは「あき」ですが、前部解放てこを外してシンダーの部品ごと交換する必要があります。ナンバーは25,28,34,35です。

2両並べてあるうちの上が東海道形で下が山陽形です。同じC62でも若干の差があります。

左が山陽形で右が東海道形です。山陽形はバック運転用のヘッドライトと前後にテールライトのモールドがあります。(非点灯です。)

上が東海道形で下が山陽形です。テンダーの重油タンクの有無が目立ちます。写真ではわかりづらいですが、山陽形はボイラー上の凸部前方に手すりがあります。

肝心の走行性能ですが、今回の山陽形についてはとても滑らかに走ります。フライホイールの効きも程良いです。(単機だとオーバー気味ですが。) 一方、東海道形は時々突っかかったようにカクカクと走り、また、フライホイールが内蔵されているのか未調査ですが、フライホイールを感じさせない発停です。ww とりあえず、今回の山陽形が満足のいく製品でしたので、本鉄道ではこれでC62の増備を打ち切りたいと思います。

KATO クモハ11 400 鶴見線 入線

最近発売された、KATO 10-1346 クモハ11 400 鶴見線 2両セットが入線しました。今回は予算の関係等で増結セットは購入していません。

発泡スチロールベースの紙パッケージです。付属品はジャンパ栓,胴受,行先表示シールになっています。

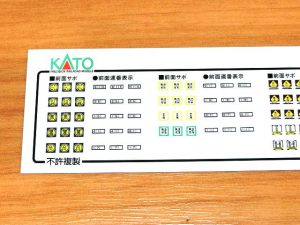

行先表示シールはこんな感じです。前面サボと前面運番表示の対応がよくわかりませんが読み上げてみます。 浜川崎-尻手 81E,川崎 25,登戸 15,稲城長沼 41,立川 17 鶴見-扇町 01,鶴見-浜川崎 19,弁天橋 07,鶴見-海芝浦 11 立川 21,青梅 01,氷川 09,武蔵五日市 25E,武蔵五日市-武蔵岩井 山手 29,大宮 61A,桜木町 53A,東京 11A,浅川 03A 以上ですが、このシールは同時期発売の南部支線セット用と共通になっているみたいなので、どれが対応するサボなのか研究の必要がありそうです。

前面の手すりもちゃんと表現されています。ジャンパ栓や胴受を取り付けるとかなり良くなりそうです。ただ、増結する場合は取り付け可能なパーツに制限が出てきます。

唯一の不満が、伸縮カプラーなのにこの車間・・・。もう少し頑張って欲しかったです。

眺めていると増結セットが欲しくなってきます。 クモハ11は見たことがないのですが、クモハ12が90年代の初め頃まで鶴見駅まで乗り入れてましたので、トポスに買い物に行ったとき等によく見かけたものです。現代風の駅に停まっている茶色い車体は異彩を放っており、旧型国電のオーラを感じることができました。今から考えると、もっと乗ったり撮ったりしておけば良かったと後悔しています。

TOMIX ホキ800形 入線,整備

久々に再生産されたので増備しました。

TOMIX 2777 JR貨車ホキ800形(2両セット)5箱と、追加のナンバープレートセットのPP-600です。 このうちホキ800 2箱と追加のナンバープレートは以前に購入して確保していたものです。

ホキ800の箱には後付けパーツが結構入っています。ナンバープレートやエアタンク以外のハンドルやレバー等は上級者向けグレードアップパーツとなっていますが、いくらなんでも取り付けないと寂しいので、あとで頑張って取り付けます。

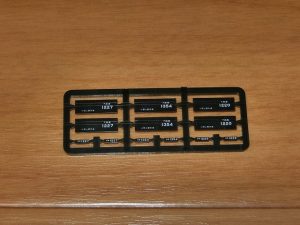

1枚目の写真がホキ800に付いてくるナンバープレートです。2枚目の写真が追加のナンバープレート(PP-600)です。あわせて車番は9種類までダブらず設定できます。ただ、ホキ800は2両セットなのでナンバープレートを無駄にしないように5セット(10両)用意すると、どうしても1つダブりが出ます。車番がダブる車両は、インレタが手に入ったときにでも修正をすることにします。(車番はいずれも小野上駅常備でオホキ××××と表記されています。)

さて、後付けパーツを取り付けます。本体をひっくり返して、2本のビスで止まっているウエイトを外します。

ホッパー部の両側にあるハシゴをそれぞれピンセットで持ち上げて外します。慎重を期するならば台車を外して裏から押し外す方法もありますが、そこまでする必要はないでしょう。

本体からホッパー部を外します。ホッパー部は本体の両側のフレームに上から押さえ込まれる感じで固定されているので、フレームの上部を上に持ち上げながらホッパー部上部の縁から外にずらすようにして固定を解除します。

説明書に従ってエアータンクを取り付けます。取り付け穴がきついので1.0mmのキリで穴を広げました。

エアータンクの反対側エンドにレバーを取り付けます。取り付け穴がきつい場合は0.7mmのキリで穴を広げます。

次に円形ハンドルの台座と円形ハンドルを取り付けます。円形ハンドルの台座は取り付け穴がかなりきついので0.7mmのキリで穴を広げました。本体に台座を取り付けた後に円形ハンドルを取り付けます。順番を間違えると取り付けに苦労します。

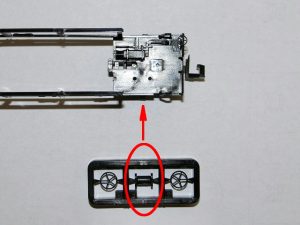

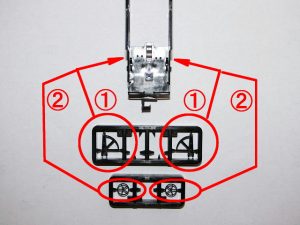

パーツの取り付けが終わったら、ホッパー部を本体に取り付けます。このとき、赤色の丸印内の矢印の向きを合わせておきます。ウェイトのビス留めも忘れずに。

最後にナンバープレート(大・小)を両サイドそれぞれに取り付けて終わりです。車体枠に取り付けるナンバープレート小については嵌め合いが緩いので、これだけは少量の接着剤で固定する必要があります。

編成イメージです。6両でも結構サマになっているので、正直なところ10両も要らなかったのかもしれません。俯瞰で見ても拡大しても、やっぱり編成端だけはカプラーの交換はしておきたいですね。あと、バラストを載せてみたいのですが、この車両はかなり転がりが悪いので走らなくなるのが心配です。

追加です。 車端部だけ台車マウントTNカプラー(スペーサーも取り付け)に交換してみました。ちなみに中間部を交換すると車間が1mmほど狭まります。

TOMIX 扇型機関庫,複線機関庫 新築

前から欲しかったTOMIXの扇型機関庫と複線機関庫がJoshinのセールで出ていたので購入しました。

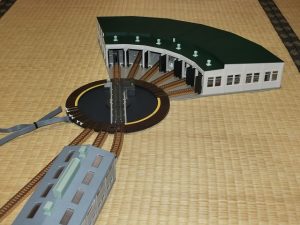

4053扇型機関庫と4012複線機関庫です。扇型機関庫は1つでは寂しいので2つ買いました。

まずは扇型機関庫です。外観の写真です。

開いている窓、半開きの窓、閉まってる窓とがあり、芸が細かいです。

お座敷レイアウト時の複数棟連結用フックです。ターンテーブルをレイアウトベースに埋め込む場合は、扇型機関庫のベースは取り外すように指定されており、このフックは使えなくなります。

裏面と中の様子です。2枚目の写真の奥のねずみ色の部分に車両が当たることで、車庫の扉が閉まります。

こんな感じで扉が閉まります。車両以外にもストラクチャーも動くという楽しい仕掛けです。さすが(良い意味で)おもちゃメーカーの発想でしょうか。

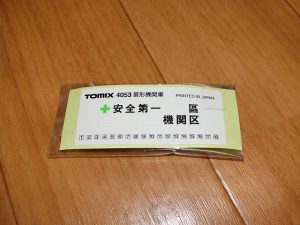

付属品です。シールと看板のベースです。看板のベースは接着剤で取り付けるように指定されています。

次は複線機関庫です。

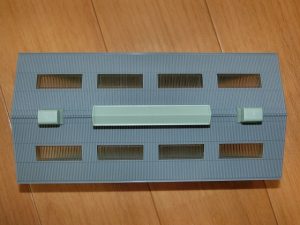

入口の反対側の壁は外れるようになっています。

側面です。庇の出っ張りがないので複数個をくっつけて並べることが出来ます。ただし、固定用のフック等はありません。

屋根と裏面です。天井の採光窓が良いアクセントです。

付属品です。シールだけが付属します。

設置イメージです。扇型機関庫は3つ並べたほうが大機関庫らしくて良いかなとも考えましたが、ネットでレイアウト例を漁ってみると、複線機関庫や付属施設を併設することでそれなりの雰囲気が出せるようなので、しばらくは2つで様子を見ます。 なお、扇型機関庫は1線につきS99とS140が1本ずつ必要になりますので、一緒に買うことを忘れないようにしましょう。 にしても、レイアウトの本格建設はいつになることやら・・・。

KATO DD51 500 中期 耐寒型 入線

利尻セットを買って牽引機を調べていくうちに、北海道のDD51にラジエータカバーがない機体が多いことが気になり出し、結局のところKATOから出ていたこれを買ってしまいました。

付属品はナンバープレートとナックルカプラー×2です。メーカーズプレートは「日立」が印刷済みです。 ナンバーは675,681,702,718ですが、メーカーズプレートが「日立」なので、702,718が該当すると思います。 同じ中期耐寒型で3灯形も発売されていますが、好みではないのでこちら(2灯形)を選んでいます。

屋根です。

特徴のあるラジエータ部分です。細密な感じがして、良く出来ていると思います。 ラジエータカバーがないと正直なところ貧乏くさい感じがしてあまり格好が良いとは思いませんが、北海道の500番台はかなりの確率でカバーが外されていたようなので、北海道をイメージするには不可欠なモデルです。 当面の課題はカプラーをどうするかで、当社標準のTNカプラーに改造するか、北海道の列車はKATOナックルカプラーに統一するかで悩んでいます。

KATO 115系300番台 横須賀色 4両基本セットほか 入線

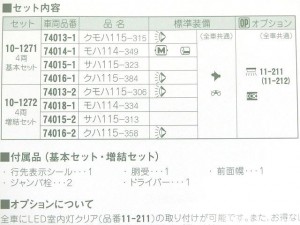

買いそびれていたKATOの115系300番台 横須賀色が中古で安く手に入ったので、今更ですが入線となりました。

購入したのは、

KATO 10-1271 115系300番台 横須賀色 4両基本セット

KATO 10-1272 115系300番台 横須賀色 4両増結セット

KATO 4862-1 クモニ83 800番台 横須賀色(T車)

KATO 4867-1 クモユニ82 800番台 横須賀色(M車)

で、クモユニ82だけは新品購入です。 115系セットの車番・付属品、編成例は画像の通りです。 シールの収録内容は、前面行先表示:新宿・立川・高尾・河口湖・塩山・甲府・韮崎・小淵沢・松本・長野(各3)と前面運番表示:424M・3528M・538M・529M・334M・539M・331M・341M・433M・441M(各3)です。 クモニ83の車番はクモニ83803です。前面行先は松本が両端に取付済み、ほかに荷、無地(各2)が付属しています。クモユニ82の車番はクモユニ82800です。前面行先は新宿が両端に取付済み、ほかに荷、無地(各2)が付属しています。

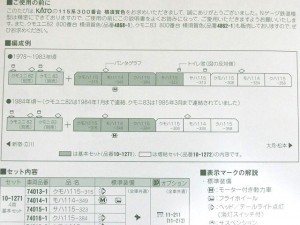

画像の1枚目の左が今回のKATO製で右が比較用のTOMIX115系1000番台です。KATO製は付属品を取り付ける前ですが車体右下にジャンパ栓が表現されています。TOMIX製は表現すらされていません。TOMIX製はクリーム色も薄いです。KATO製は灯火類がわずかに大きく感じますが、手に取ってみると違和感はないです。

2枚目は左がクモニ83で右がクモユニ82です。ぱっと見には区別がつきませんが、よく見ると作り分けられていることがわかります。

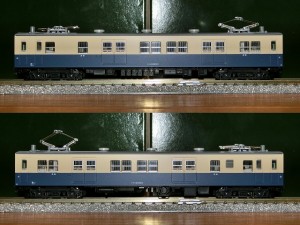

モハ114-334(T車)とモハ114-349(M車)です。

クモニ83803(T車)とクモユニ82800(M車)です。双方の床下の造形は同じなので、気が向いたらクモニ83とクモユニ82相互でM車とT車を入れ替えることができそうです。

入線の記事はこれで終わりです。 今後の整備としては、付属品の取り付けのほか、現在の連結鉤の付いたKATOカプラーを今夏以降に発売予定の連結鉤のないKATOカプラー(飯田線シリーズに取り付けられているような連結器です。)に取り替えることを予定しています。

TOMIX 14系 サロンカーなにわ 入線,整備

ツアーで乗車する機会があり、それ以来オークションを物色していたのですが、やっと安値で仕入れることができたサロンカーなにわです。これにちょこっとだけ手を入れます。

品番は92819です。TOMIXのサロンカーなにわは何度か改良されていますが、屋根上のベンチレーターが別パーツの最新世代です。

車番と付属品は写真の通りです。テールライトレンズがユーザー取り付けというのは反則ではないでしょうか。(取り付けが結構面倒です。)

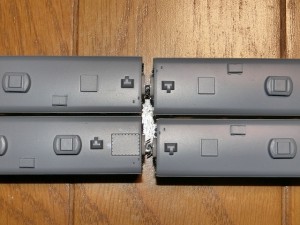

まず手を付けるのはカプラー交換です。編成端はTNカプラーにしますが、編成の中間は予算の関係でKATOカプラーを使用します。

編成の中間ですが、1枚目の画像の上がTNカプラー化した場合で、下がKATOカプラー化の場合です。やはりKATOカプラーだと少し間隔が広いのですが、許容範囲だと思います。逆にTNカプラーなのに思ったほど間隔が詰まらない方が問題かもしれません。2枚目がKATOカプラー化後に側面から見たときの写真です。

編成端については、そのままの状態では各端部がアーノルドカプラーとダミーカプラーになっていますので、TNカプラーに変更する場合は、アーノルドカプラー側の台車枠のカプラーポケットを切断する必要があります。しかし、買ったばかりの車両の台車枠をぶった切るのに抵抗があったので、部品取り用に確保してあったオハ24-700から台車枠を流用します。2枚目の写真でわかるように、クーラーのモールドが甘々のかなり古いロットのオハ24-700で、旧集電の台車がついていますが、特に問題なく流用できました。

流用したTR217台車の台車枠です。2枚目の写真の通りにポケットを切断します。

左が台車枠を交換してTNカプラー化したもので、右がダミーカプラーのままの状態です。 やはりダミーカプラーの方が見栄えが良いので、両端ともTNカプラーにしてしまうかは考え中です。

次に、輝きすぎるライトの減光を行います。方法は単純で、ライトユニットのテールマークとテールライト部分に白いシールを貼るだけです。シールの厚みは、実際に試してみてお好みの厚さを決めてください。 1枚目の写真が元の状態で、2枚目の写真がシールを貼った状態です。

1枚目の写真が減光前で、2枚目の写真が減光後です。わかりにくいですが、2枚目の方がテールマークの文字が読めるようになっています。 光り方が眩しいほかに、写真の通り光漏れが激しいのですが、かなり根本的な構造上の問題で、これを修正する気にはなりませんでした。

最後にテールライトレンズに色を入れます。1枚目の写真は付属のテールライトレンズをそのまま組み込んだ写真ですが、もともと透明な部品なので死んだ魚の目のように白くなっています。(光源に赤色LEDを使用しているために光ると赤色になります。)2枚目の写真が実車のテールライトの不点灯時の様子ですが、しっかりと赤色になっていますので、これを再現します。

テールライトレンズを外し、弾いてなくさないようにセロハンテープで固定してから、クリアレッドで先っちょを赤く塗ります。乾燥したらまた組み込みます。

レンズの色入れ後に組み込んだ写真です。やはりテールライトは赤くないと締まりません。いい雰囲気になったと思います。

EF81のカプラー整備が終わっていないのでイメージ写真です。DD51との朱と緑のコントラストも好きですが、トワイライト色のEF81とのこの統一感が痺れます。 簡単ですがこれで今回の整備は終わりです。

KATO 14系500番台 寝台急行「利尻」8両セット 入線

楽しみにしていた『KATO 14系500番台 寝台急行「利尻」8両セット』が入線しました。

郵便荷物車+荷物車+寝台車×2+座席車×4の計8両で構成されたこのセットですが、編成例として「利尻」のほか、組み替えて「宗谷」「天北」「大雪」が挙げられており、色々と遊べるとてもお得なセットです。当然、変換式トレインマークにも「利尻」「宗谷」「天北」「大雪」が収録されています。 付属品は、ドライバー×1,アーノルドカプラーセット×1,ナックルカプラー×3,ジャンパ栓×1,ジャンパ栓付カプラー取付台(スハネフ14用)×1,ジャンパ栓付カプラー取付台(スハフ14用)×1,行先表示シール×1で、行先シールには、「利尻・宗谷・大雪 札幌行」,「天北 稚内行」,「大雪 網走行」の5種類が収録されています。車両には「利尻 稚内行」があらかじめ印刷済みです。車両番号は、スユニ50-502(札サウ),マニ50-2168(大ミハ),スハネフ14-504,オハネ14-503,オハ14-526,オハ14-535,オハ14-519,スハフ14-554です。

スユニ50-502(札サウ)です。

マニ50-2168(大ミハ)です。海を渡ってきたんですねぇ。

寝台車を代表してスハネフ14-504です。近頃は寝台梯子が当然のように表現されていますね。

座席車を代表してスハフ14-554です。

屋根を俯瞰した写真です。上からスユニ50,マニ50,スハネフ14,スハフ14です。個人的にスハネフ14(とオハネ14)のリブ?が好みです。ベンチレーターが別パーツ化されるのはいつになるのでしょうか。

床下の写真です。上からスユニ50,マニ50です。

説明書に記載の編成例です。一番のお気に入りは「大雪」ですが、好きな列車ばかりなので、なかなか遊び甲斐がありそうです。久々にわくわくする買い物でした。