サイト管理人のブログです。

ブログ

ブログ一覧

ニッパーキャップ 購入

兼ねてから気になっていたニッパーキャップを購入しました。楽天でアルティメットニッパーと普通のニッパーのセットを買ったのですが、普通のニッパーにはニッパーキャップが付属していませんでした。 アルティメットニッパーほどではありませんが、普通のニッパーも繊細な刃なので、道具箱の中でガチャガチャとなって刃が欠けないか気になって仕方ありませんでした。

最初は普通のニッパーキャップを購入したのですが、このニッパーの持ち手が特殊でキャップの奥まで入らず、すぐに外れてしまいます。

ということで、何種類か新たにキャップを買ってみました。 写真の製品はネイルニッパー用のシリコンキャップで、ネイル用品のお店で見繕いました。 左の製品から、内径7mm・9mm×5cm、内径7mm、内径8mm×4cmとなります。

先ず1つ目ですが、内径9mmの穴に入りました。 けどちょっと固くて使い勝手が悪そうです。

2つめの猫の手は、材質がしっかりしていて穴が広がらず、入りませんでした。

最後の星形断面のキャップは材質が最も柔らかく、おさまりが一番良かったです。 ということで、普通のニッパーにはこのキャップを採用します。

ちなみに最初のキャップはラジオペンチに被せることにしました。 残った猫の手は・・・。 購入した3つのうちでは、一番のお気に入りだったのですが。 それでは。<(_)>

KATO ドクターイエロー 入線

早速、KATO 10-896S 10-897 923形3000番台 ドクターイエローが入線しました。 乗車してしまうと欲しくなってしまいます・・・。

付属品は3両基本セットの方に黄色のリレーラーのみです。 4両増結セットのケースに3両基本セット分の車両も収めることができます。

モデルはJR西日本所属のT5編成で、窓ガラスに編成番号が印刷されています。

ヘッドライトですが、6灯のうち中央寄り4灯がイエローバルブです。

テールライトは前面カメラの窓の中にあります。

連結器は幌が一緒に動くようになっています。

直線で連結するとこんな感じです。 屋根には号車番号の印刷が見えます。

新幹線を走らせるのにはいけずな設定ですが、C280の通常カーブとS字カーブです。 この辺の見栄えは、TOMIX製新幹線車両の外幌表現と好みが分かれそうです。

側面の写真ですが台車や足かけ等、精巧にできています。 2枚目は実車の写真ですが、側面の号車番号印刷の上下の高さが揃っていない状態も表現されています。

検測用パンタグラフの照明も点灯します。

プレス発表によると、2編成あるうちのJR東海所属のT4編成が2025年1月に引退し、このT5編成が2027年度くらいに検測終了とのことで、実車を目にしておくのは、今のうちのようです。 では。<(_)>

ドクターイエロー 乗車

JR西日本のtabiwaで企画されたドクターイエロー体験乗車に参加します。体験乗車の出発は岡山駅となります。

923形T5編成ドクターイエローが博多方からやってきました。

人がいっぱいで写真を撮るのにも一苦労でした。

発車案内は回送表示になっています。(シャッタースピードをミスりました。) 一番後ろの7号車のドアだけが開いて、そこから乗り込みます。

乗客は7号車に集められました。

座席はこんな感じで、700系の座席らしいです。 背もたれの黄色いカバーはお持ち帰りができました。 座席に置いてあるのは、お土産の一つのフルーツサンドとオレンジジュースです。

体験乗車の内容は、フリータイム(車内自由見学)と車内の説明でした。

通路は狭いです。

物々しい設備類もありました。(高圧室です。)

観測ドームからはパンタグラフが見えます。 測定用パンタグラフは下ろしており、今見えているのは集電用パンタグラフです。

新岩国駅下の電留線に着きました。 ドクターイエローはここで折り返して広島駅に戻り、また折り返して博多駅に向かいます。

写真を撮ったり、JRの方の話を聞いたりと、3時間ほどの行程はあっという間でした。

おまけです。 博多駅でラーメンを食べてホームに上がると、運転停車中のED76-1022牽引の貨物列車(4097列車)を見ることができました。 国鉄時代は基本番台に混じって寝台列車も牽引していた釜ですが、民営化時にJR貨物に引き継がれました。 では。<(_)>

特急まほろば号 乗車

臨時特急まほろば号に乗ってきました。 奈良県を走る数少ない特急です。 現在は287系ですが、昔は381系で走っていましたね。

大阪駅の地下ホームからの出発です。

9:50ぐらいに入線してきました。 奈良方が3号車で、奈良←クモハ287-22 モハ286-110 クモハ286-10です。 側面の幕だけでもイラストマークなのが嬉しいです。

全車指定席で、乗車率は2割といったところでしょうか。

最初の停車駅は、お隣の新大阪駅です。

新大阪駅を出ると、おおさか東線をノロノロと南下します。 左に生駒山系、右にあべのハルカスが見えます。

久宝寺駅でちょっとだけ運転停車をしました。

久宝寺駅から関西本線に入り、生駒の山々が近くに迫ってきます。 列車はやっとスピードを上げて80km/h超で走ります。

大阪駅を出て50分ほどで、最初で最後の途中停車駅の法隆寺駅に着きました。 法隆寺駅は10月から特急まほろば号の停車駅になりました。

法隆寺駅から10分足らずで終着の奈良駅です。 大阪駅を出て59分になります。

5番ホームに到着しました。 快適と言えば快適だったのですが、割引されたチケットレス特急券でも特急料金が1,000円を超えるので、これがネックではないかと思いました。 現時点での近鉄の特急料金(難波・京都-奈良)が520円ですから、もっと頑張る必要があります。 もしかしたらツアー客の送り込みを考えているのかも知れませんが、そうなると土日祝のみの運転が足かせになることも・・・。 せっかく奈良県に設定された特急列車なので、なんとか生き残って欲しいものです。 では。<(_)>

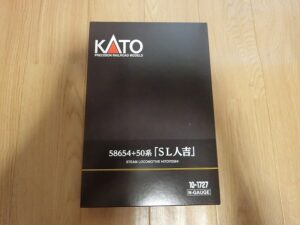

KATO SL人吉 衝動買い

KATOの101727 58654+50系「SL人吉」を買ってしまいました。 発売時はスルーしていたのですが、先日、客車に乗車して欲しくなりました。 京都の三光堂さんでお買い上げです。

黒いケースが特別感を醸し出しています。 説明書のほかにサウンドカードのリーフレットも入っています。 メーカーとしてはサウンドカードも買ってもらえれば、一粒で二度おいしいことになります。

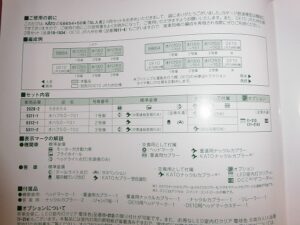

付属品は色々と入っています。 スペックとしては、最小通過半径がR249と頑張っています。

リレーラー付きです。 KATOさんはときどきリレーラーが入っていますが、何かこだわりがあるのでしょうか。 2枚目写真の右上の袋が58654の付属品です。

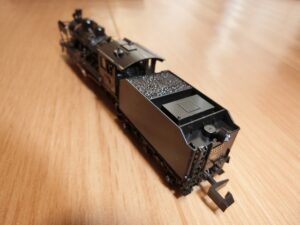

58654です。触るのが怖いくらいの精密さです。

後ろからの写真です。

客車です。 カプラーはボディーマウントで、アーノルドカプラ-、中間は伸縮密自連カプラーです。

両端の展望室です。 外からよく見えます。N小屋さんの出番かも知れません。 左からオハフ50-701、オハフ50-702です。

実車の展望室の写真です。1枚目がオハフ50-701、2枚目がオハフ50-702です。 とにかく、模型として機関車を入れて4両というのは走らせやすいですね。 お値段はお手頃ではなかったですが・・・。 けど、結構なお気に入りです。 それでは。<(_)>