先日(2023/09/01)、熊本駅でキハ183-8の屋根のアンテナ撤去跡を撮影できました。

特急九州横断特急81号 別府行きです。 前からキハ185-8 キハ185-3です。

キハ185-8だけはアンテナの台座だけの残置で、ちょっとしたアクセントになっています。 上からのアングルでも撮りたかったのですが無理でした。 けど、この写真でも大体の形状はわかると思います。 では。<(_)>

カテゴリーアーカイブ: DIY・模型

TOTO ウォシュレット 脱臭フィルター交換

TOTO ウォシュレットの脱臭フィルターを交換します。時々、フィルターの目詰まりを取っていますが、経年劣化なのか変形してきました。

説明書通りに引き出します。 つい最近に掃除したばかりなので綺麗です。 形状的に脱臭カートリッジのプレフィルターのような物なのでしょう。

交換品の品番はD46399で指定されていますが、どうやら廃品番のようです。

代わりに、おそらく後継品番のTCM2540を購入しました。

上がTCM2540で下が元のフィルターです。 TCM2540の方が網目が細かく見えます。

TCM2540でも無事に取り付けることができました。 古いフィルターは、捨てずに予備品として置いておきます。 では。<(_)>

自転車 ペダル交換

先日、自転車のペダルを交換してみました。 ベアリングがダメになったのか、漕ぐ度に物悲しい声で鳴くので、たまらずに交換です。

ブリジストンのVP-308.Aという製品で、ヨドバシカメラで1,000円位でした。 多数のノーブランド品が通販で出回っていますが、すぐに壊れるというレビューが多いので、ブリジストンなら間違いはないだろうと思い、こちらを選びました。

どうやら取り付けネジねじの径に大小があるようで、大人車用のペダルを買いました。 MTBや折りたたみ自転車はどういう規格になっているのか、よくわかりません。

交換には、まずペダルを外しますが、ペダルレンチなんていう小洒落たものは持ち合わせてないので、小型のモンキーレンチで代用してしまいます。 写真は右ペダルの写真ですが、左右とも進行方向と逆向きにレンチを回して外します。 (外すときは、右ペダルは反時計回りで、左ペダルは時計回りでレンチを回します。)

外れました。

取り付けるときは、外したときと逆向きにレンチを回してしっかりと締めます。 まあ、漕いだときにネジが締まる方向に回転力が掛かるので、滅多なことはないでしょうが。

反対側(左ペダル)も取り替えて終了です。 作業時間は5分ほどでしょうか。 さすがに20年も乗っている自転車なので、どこかしらガタは来ます。 では。<(_)>

TOTO ウォシュレット 脱臭カートリッジ交換

TOTO ウォシュレットの脱臭カートリッジを交換します。 脱臭能力が落ちたようには思いませんが、そろそろ交換しとこうかなと・・・。このウォシュレットは導入から10年になります。 安全使用期間が10年とありますが、まだまだ使う予定です。

説明書にはカートリッジの品番がTCA83-9と指定されていましたが、ネットで住設資材店の在庫を探すと、流通しているのはTCA83-9Rばかりでした。 なんとなくそのまま使えそうだったので、少し悩みながらネットで購入しました。 単価は1,200円位ですが、これだけ買うと送料を取られますので、別の部材と買い合わせました。

届いたカートリッジはこんな感じです。

さて交換ですが、ウォシュレットに向かって右側奥を覗くとそれらしき蓋があります。 溝にドライバーを入れてこじ開けます。

蓋が外れました。

指でつまんで引き出します。

左が今引き出したカートリッジです。 右が新品のカートリッジです。 厚みが違いますが、そのまま使えるようです。

脱臭カートリッジをしっかりと奥まで押し込み、蓋を閉めて完了です。 これであと10年は安泰でしょうか。 では。<(_)>

3Dプリンター 故障(近接センサー)

3Dプリンターで印刷しようとすると、ノズルがベッド上で引きずられるようになり故障しました。 とにかく手のかかる子です。原因を調べてみるとZ軸の近接センサーがお亡くなりになった模様。 高温のベッド上をいつもウロウロしているので暑さにやられたのでしょうか。

3DプリンターのメーカーのHIPTOPのホームページでは売っていないようだったので、似たようなセンサーをYahoo!ショッピングで購入しました。 実はYahoo!ショッピングの前にAmazonでも注文したところ、注文してすぐに出荷済みになったのですが、2か月くらい待たされた挙句に勝手にキャンセル扱いになってしまい、仕方なくYahoo!ショッピングを使うことになりました。(Amazon、使えねぇ。)

左が元のセンサーで、右が新規で購入したセンサーです。 筐体の見た目は一緒ですがラベルをよく見ると、型番は同じなのに少し規格が違います。 まぁ、何とかなるでしょう。

3本の同じ色の電線同士をはんだ付けして試運転をしたところ、無事に動きました。 3か月ぶりの復旧です。 ではでは。<(_)>

マステスライサーV

マステスライサーを買ってみました。

カッターとカッターマットのセットです。

カッターマットはスライダー付きです。少しガタがありますので、精密さに欠けます。

面倒くさいのが、刃が別売りなところです。 しかもどのメーカーのどの品番の刃を買えば良いかがわからない・・・。 今回はネットでレビューを調べて、オルファのXB10を用意しました。

刃を装着するとこんな感じになります。 フル装着にすると、1mmピッチで5枚の刃が取り付けできます。 なので、一部の刃を外すことで、テープの刻み幅を1mmピッチで調整できます。 (原理的に1.5mm幅のテープは切り出せません。)

使ってみると、刻み海苔のようにマスキングテープが切れていき、気持ちが良いです。 けど、ルーラーと平行に刃が走ってくれない・・・。 もう少し修行が必要なようです。慣れればまっすぐに切れるはず? それでは。<(_)>

ダイソン DC62 修理

モーターヘッドが動かなくなったdyson DC62を修理します。

8年以上使っていますので、寿命と言えばそれまでなのですが。

グリップを握ってもモーターヘッド送りの電圧が出ません。 (結果論ですが、ここで本体の故障と疑ったのが間違いでした・・・。)

とりあえず分解してみます。 詳しい分解の仕方はいっぱい動画が上がっているので割愛します。

一番の肝は1枚目の写真の白いぽっちを、棒状のものでつまんであげることですが。

モーター部分とサイクロン部分が分かれました。

動作確認済みのDC74のモーター部分と交換します。 DC62とDC74のモーター部分はロゴが違うくらいで全く同じに見えます。 モーターヘッド用のDC-DCコンバーターの不具合ならこれで直るはず・・・。

結果は玉砕でした。 テスターで電圧を当たってみると、この状態でもモーターヘッド送りの電圧が出ていません。 もしかして負荷を繫がないと、送り側の電圧が上がらないタイプなのか?

まさかと思って、モーターヘッドを分解しました。こちらも分解方法は割愛します。 見事に白色のコードが破断していました。 先にモーターヘッドを調べておけば良かった・・・。

切断したコードをつなげてモーターヘッドを組み直すと、・・・直ってしまいました。 「今回の件からお前が得るべき教訓は、電圧が出ていないからと言って壊れていると思わないことだ。」(貝木泥舟風に。) では。<(_)>

モーターキット 組立

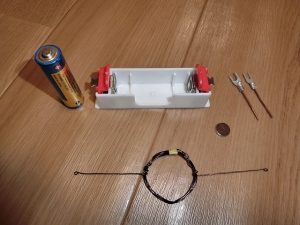

子供向けのモーターキットを作ってみました。

材料は見ての通りです。 ボタン電池のような丸い物体は磁石です。ネオジム磁石かな。 ブラシは銅棒に圧着されたY端子です。 肝心のコイルは少し太めのエナメル線で作るのですが、付属の筒に巻き付けて自分で作ります。 コイル状にしたエナメル線の両端は、片側をすべて、もう一方を半分くらい、紙やすりでエナメルを削り落とします。

こんな感じに組み立てます。 磁石は乾電池の上にくっつけておきます。 上手く作るとこの状態で勝手に回り始めます。

理屈ではわかるのですが、こんな簡単な仕組みで回っちゃうんですね。 ちょっとわくわくしてしまいました。 どうやらこのキットにはあの日本電産(株)が関わっているようで、なるほどと言った感じです。 では。<(_)>

トイレタンク水漏れ対応

トイレタンクからの水漏れが発生しました。 せめて10年は持って欲しかったのですがダメでした。タンクと便器を締結する取り付けボルトと樹脂製の固定ナットをつたって水滴が落ちてきます。 現在のところ豆腐の空き容器で受けていますが、これが1日で満杯になるようなら修理を考えようと思っています。 外装の陶器タンクの中に、さらに洗浄水をためる樹脂製タンクが入っている二重殻構造のタンクなのですが、給水栓を止めても漏れが止まらないので、給水関係では無く樹脂製タンクそのものに不具合が生じているようです。 樹脂タンクを露出させるには便器から重い陶器タンクごと外す必要があり、そんな元気もないので漏水箇所の特定はしていません。 製品はTOTOのピュアレストEX SH321BASですが、施工業者が頼りなく、部品の取り付け忘れを私に指摘されて、捨ててしまったのでと言って後から送ってくるようなところだったので、組み立て時に何かやらかしてくれたのかもしれません。 別の業者ですが、別件でも部品の取り付け忘れをこちらから指摘したことがあります。同じ様な作業に慣れているから余計に施工説明書を読まないのかもしれませんが、プロとしては失格ですね。 とりあえず、この水漏れがあと5年はこれ(豆腐の空き容器)で凌げたらと思っているのですが、修理をするならメーカーの部品保有期間を考えないといけませんし、悩ましいところです。 それでは。<(_)>

3Dプリンター 稍異常

最近やっと寒い日が続くようになりましたが、3Dプリンターを使おうとしたところ起動しませんでした。こんな感じでエラーを吐いています。 昨年の春の組み立てたあとの初回の電源投入時のエラーと同じなのでビビりました。 ただ、前回はゴールデンウィークの時期にノズル温度表示が冷凍庫並みの-14℃だったのですが、今回はノズルが3℃、ベッドが5℃で室温がほぼ正常に表示されているようです。(前回はマザーボードの初期故障が原因でした。)

そこで、ドライヤーでノズルとベッドを10℃以上を目途に暖めてみました。

すると無事に起動して印刷ができるようになりました。 どうやらノズルとベッドの温度が低いと印刷しないようにファームウェアが組まれているようですが、3Dプリンターしか稼働していない無人の部屋に暖房を掛けるつもりはさらさらないので、起動できたあとの印刷中は寒い部屋に放置していても問題は起きませんでした。 もしかしたら過冷却で印刷品質に難が出てくるのかもしれませんが・・・。 ちなみに今回の作品はボンド立てです。意外と便利です。 それでは。<(_)>