楽天のポチでキハ283系の旧製品の基本セット+増結セット(計10両)がタイムセールで安くなっていたので購入してしまいました。キハ281(基本)+キハ283(増結)のマイクロエース製品を保有しているので今までスルーしていたのですが、今年の3月のダイヤ改正で定期運用がなくなるということで編成モノが欲しくなり・・・と言う流れです。

実車は11両まで連結できるそうで、今回の10両編成にグリーン車をもう1両入れて11両編成にしてみようと思い立ちました。 旧製品ではグリーン車はキロ282-6ですが、最近の製品ではキロ282-5になっています。最近の製品で新たに表現された屋根上のプロテクターもキロ282にはなく、ボディーがほぼそのまま増結車両として使えそうですので、車番を違えるために総本山で新ボディーと旧床下(シートの色を旧製品に揃えるためです。)を購入して組み立てました。 ただ、新旧のボディーを比べるとグリーン車マークの色味がかなり違います。

ということでトレジャータウンのグリーン車標記インレタ(TTL071-01)を貼り重ねます。

重ね貼りができました。 貼り重ねるに至って四つ葉マークの大きさには問題はなく、「Green Car」の文字は車両に印刷された文字が薄くかすれた感じになっているので、そのまま上からインレタを転写してしまっても大丈夫な感じです。

屋根の電話アンテナについては、最近の製品では撤去跡の塞ぎ板があるのですが、電話アンテナよりも小さいので、そのままポンチを打ってピンバイスで1mmの穴を開けてしまうと塞ぎ板が消滅します。

そしてこの穴に電話アンテナを差し込んで、念のために裏から木工用ボンドで固定してあげると旧製品の屋根と同等になります。

また、最近の製品は側面窓のピラーの色が黒色ですが、これを銀色に変えます。 今回はジャンク品の窓ガラスを使ったのですが、お金をかけないならば2両とも車内側からペーパー掛けで色を落として銀色に塗り直す方が良いかもしれません。

側面の号車表示は増結するグリーン車を「増3号車」にしたかったので、ちょうど収録されていたジオマトリックス・デザイナーズ・インクのキハ283系用の行先表示シール(J8513)を使います。

ケースに収めて終わりです。 動力車については2Mにしたのですが、元々の動力車が最初期ロットの低速ギア比になっており、増結セットを組み込んだ10両編成すらまともに走らないと言う噂だったので、「ジャンクで標準ギア比の旧動力車を購入⇒元々の動力車をASSYパーツで標準ギア比に変更⇒2両の動力車が同じ速度で走ってくれるかと思ったら全然速度が違うので呆然⇒ロット差なのかモーターの出力特性が異なることが判明⇒総本山で動力ユニットを2つ購入⇒やっと2両の動力車の速度が同じに」という経緯をたどって現在に至っています。ちなみにギアは車体側のウォームギアと台車側の車輪までのすべてのギアがセットで低速と標準で異なりますので、ギア比をいじりたい場合は動力車のすべてのギアを一斉に交換する必要があります。また、シートの色も新旧でエンジ色とクリーム色の違いがありますので、載せ替えが必要です。 なお、脱線癖のある製品との情報もありますが、現在のところ2M(基本1M+増結1M)でも脱線はなく大丈夫そうで、いざとなったら増結セットの方のM車の車輪をトラクションゴムなしに変更してみようと思っています。 それでは。<(_)>

カテゴリーアーカイブ: 入線等

TOMIX 165・167系 宮原電車区 入線

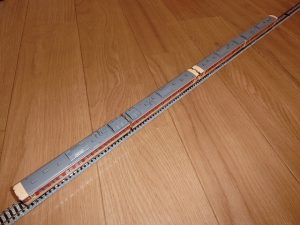

TOMIX 98440/98441 国鉄 165・167系電車(冷改車・湘南色・宮原電車区)基本/増結セットが入線しました。基本セット2つに増結セット1つの計12両です。 最近まで購入予定には上げていなかったのですが、「急行きのくに」として運用されていたことを知り、予約をしてしまいました。 けど「急行きのくに」なら12両編成はなかったと思うので買い過ぎたかもしれません。

基本セットです。 4両目の1両だけが、冷房電源用にクハ165となっているのが宮原車の特徴です。 ちなみに増結セットは1・4両目がクハ165です。 ポップに描かれている経路は「急行ちくま/くろよん」ですね。知名度の差でしょうが、ネームドトレインなのに「急行きのくに」がガン無視されているのは悲しいです。

宮原車でもうひとつ特徴的なのはモハ166の車端部のこの小窓です。 元々の便所等が業務用室に改造されているのですが、今までは既製品を改造して再現するしかなく、苦労された方も多いのではないでしょうか。 ちなみにTNカプラーは配管付きになっていますね。モーターもM-13です。

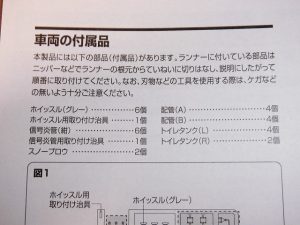

付属品類です。今日中にささっと取り付けようと思ったのですが、思ったよりも多くて後日にチャレンジと言うことにしました。 列車番号シールは ちくま 長野行き 7811M くろよん 南小谷行き 8811M ちくま 大阪行き 7812M くろよん 大阪行き 8812M 瀬戸大橋線 H0001 番号なし が収録されています。 転写シートは クハ167-20,19,21,22 モハ167-11,14,12,10 モハ166-11,14,12,10 クハ165-184,168,158,115 クハ165-107,187 モハ167-15,13 モハ166-15,13 クハ165-51,164 所属標記 大ミハ 定員XX(判読不能) ATS標記 S JRマーク が収録されてます。 前面表示パーツ(種別幕パーツ)は急行・快速・臨時・団体が同梱されています。 タイフォンはスリット型,お椀型,シャッター型,回転型の4種類が用意されていますが説明書では、スリット型とお椀型の2つが指定されています。

参考に交換用パーツリストです。

こちらは増結セットです。 繰り返しになりますが、増結セットは1・4両目がクハ165です。 付属品は基本セットと同じものが同梱されています。

整備には時間がかかりそうなので、とりあえず後日にします。 幕は急行、タイフォンはスリットにすることは決めていますが、さて車番はどうしましょう。 それでは。<(_)>

マイクロエース 167系 修学旅行色 入線

マイクロエースのA-5320 国鉄167系 修学旅行色 非冷房「わかくさ」8両セットが入線しました。中古品が安かったのでついポチッとしちゃったと言うパターンです。 TOMIX製のほうがモノは良さそうですが、プレ値がついていて欲しくても高価で手が出ません。

付属品はKATOカプラーアダプターと幌が2つ。 あとは写真の通りの「わかくさ」のヘッドマークとシールです。

お顔の写真です。 何故かタイフォンがフジツボ状態なのとダミーの連結器周りがスカスカなのが気になります。 けどタイフォンは見慣れてくると気にならなくなるのが不思議です。 修正するとしても大工事になって失敗しそうなのでそのままにしておきます。

標準のアーノルドカプラーだと連結面の間隔はこんな感じです。 KATOカプラーに替えても同じ位でした。

酷いのが先頭車同士の連結面です。プラレールの方がマシではと思ってしまいます。 実寸大に換算すると1.8mほどになりました。

KATOカプラーにするとこれくらいです。 切妻の中間車ならともかく折妻の先頭車同士では意外に気になります。

流石に我慢がならなかったのでTNカプラーに交換することにしました。 スカートとカプラーを慎重に外し、スカートはそのまま使ってTNカプラーに交換します。 TNカプラーは0374の6個入を使います。 結局のところ全車を交換してしまったので0374を3セット使いました。

交換前後の写真です。 実車との相違はともかく、交換後の方がカプラー周りが締まって見えます。

間隔が詰まりました。

と言うことで、中間車もTNカプラー化をしようとしたのですが、その途中で動力車のブレーキシリンダーの位置がおかしいことに気づきました。 写真の丸印のシリンダーがその矢印の先にあるのが正解だと思います。実際、実車の写真もそうですし、模型も動力車以外はそうなっています。

台車の前後を入れ替えてしまえばシリンダーの位置については解決するのですが、今度は丸印のKATOカプラー用の突き出しがTNカプラーと干渉してしまいます。 邪魔な突き出しを切断しようかとも考えましたが、ジャンク箱にブレーキシリンダーの位置が改善されている最近の製品から外した同じ形の台車がありましたので、それに交換しようと思いつきました。

しかしそう上手くいかないのがマイクロエースの製品です。 台車と床板の接続部分の形状が異なっていて、そのままポン替えができません。 そこで台車を分解し、床板と接続されるギアボックスはそのまま利用することにして、丸印のシリンダーのモールドが変更された台車枠の部分だけを交換します。

無事に交換ができました。 台車と床板との嵌め合いにも問題はなく、通電時の車輪の動きもスムーズです。

外観の写真です。 シリンダーが正規の位置になっています。

次に動力車以外の車両です。 表向きは簡単にTN化が可能でしたが、実際に走行させてみると台車のカプラーソケットの突き出しがTNカプラーに干渉して、曲線通過時に脱線しました。 本当に手を焼かせてくれます。

とりあえずTNカプラーだけを削って凌ごうとしましたが、どうしても干渉は収まらず、結局は台車側の干渉部分もカットすることで落ち着きました。

加工後の写真です。台車の(上下左右の)首振り時の干渉はなくなりました。 何か面倒なことになってしまいましたが、よく考えるとアーノルドカプラーやKATOカプラーにしないのならば、潔くカプラーソケットの突き出し自体をカットする方が簡単でした。

一応、これで加工的な整備は終わりです。 あとは幕のシールの貼り付けと、ヘッドマークを両面テープで貼るだけでしょうか。 マイクロエース製品の年代物なので動力系の金属部分の経年劣化は相当なものですが、さすがに中古品の専門店で整備されているだけあって、台車をいじった前後とも意外とスムーズに走行しました。 気が向いたらその動力系の金属部分の分解洗浄と灯火類のLED化をする予定です。 本来ならば旧型国電を除いて乗車したことのない非冷房の電車は守備範囲外なのですが、見たことすらない修学旅行色をポチったのは、在来線の電車での修学旅行に一種の憧れを感じたからです。 すでに修学旅行は新幹線とか飛行機の世代ですので、一昔(二昔?)前の修学旅行の学生たちの様子を想像しながらこの模型を楽しんでいます。 それでは。<(_)>

KATO 151系 入線

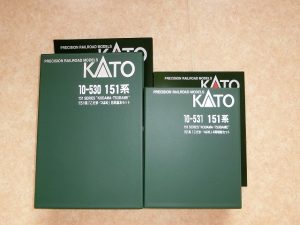

KATOの10-530 151系「こだま・つばめ」8両基本セットと10-531 151系「こだま・つばめ」4両増結セットが入線しました。再生産品だそうです。(知らなかったです。)

基本セットの付属品はヘッドマークと行先表示シールです。増結セットは行先表示シールのみです。 ヘッドマークは「つばめ」(ローマ字部灰色),「はと」,「富士」,「うずしお」です。 「こだま」は製品に取り付けられています。 行先表示シール1枚につき、 愛称サボ:「つばめ」,「はと」,「富士」,「うずしお」が各18コマです。 「こだま」は製品に印刷済みです。 行先表示サボ:「神戸-東京」,「東京-神戸」,「大阪-宇野」,「宇野-大阪」が各10コマです。 「大阪-東京」,「東京-大阪」は製品に印刷済みです。 説明書での編成の指定は、大阪・宇野←クロ151-5,モロ151-5,モロ150-5,サロ151-5,サシ151-5,モハシ150-5,モハ151-5,サハ150-17,サハ150-5,モハ150-5,モハ151-15,クハ151-5です。 モハ151-5がM車で、サロ151-5,サシ151-5,モハ150-5,モハ151-15→東京 が増結セットに収められています。

表記類はこのような感じです。 基本的に1等標記時代は守備範囲外なのですが、すっかり忘れていました。 グリーンマークに比べると地味に感じるのです。 本当なら181系に改番された「しおじ」「はと」がストライクです。

各車の車体長の違いも正しく表現されているようです。

連結器はフックつきの伸縮カプラーで、連結面の間隔も狭くなっています。

1号車は特徴的なパーラーカーです。 特殊な窓形状で、昔の車両としては思い切った設計だったのでしょう。

眺めていて気がついたのですが、サイドミラーの鏡面に銀色が入っており、芸が細かいです。

欲を言えばベンチレーターが従前通りの屋根と同じで、一体成形なのが残念なところです。

最後に動力関係のASSYパーツです。 4648-1B モハ151-3 動力ユニットと、4648-2D1 動力台車DT23です。 流石に12両編成で1Mはきついかなと思って用意しました。 増結セットのモハ151-15に組み込む予定です。 それでは。<(_)>

TOMIX 急行貨物列車セット 入線

TOMIX 98735 国鉄急行貨物列車セットが入線しました。衝動買いです。 前回のD.C.フィーダーの不調で入線時のチェックが遅れてしまいました。

ワム60000は7両、ワム70000は2両,ヨ3500が1両で、全部で10両です。

付属品はヨ3500の床下機器のみです。 TOMIX製の車掌車については以前の記事に書いてあるので参考にどうそ。 (ヨ5000の記事です。←リンク先に飛びます。)

模型はこんな感じです。

急行の文字が特別感を醸し出します。

車掌車は尾灯が点灯し、室内灯も標準装備です。

2軸貨車が10両ですが、全長はS280レール2本分くらいに意外と格好が付きます。 ウレタンにも14両分の空きがありますし、物足りなければ2枚目の写真のように車両を足していくことになりますが、どういうレイアウトで運転するかによって変えていく必要がありそうですね。 では。<(_)>

マイクロエース 京阪800系 入線

マイクロエース A-8361 京阪800系 旧塗装・旧マーク 4両セットが入線しました。 2019年12月の発売ですが、店頭在庫をちらほら見かけます。 京津線はニッチ過ぎて人気がないのでしょうか。まだまだメジャーな方だと思うのですが。

蓋を開けたときの第一印象は「小っさ!」でした。

付属品はシールと(たぶん)予備の車幅灯です。 シールの行き先は、浜大津,太秦天神川,京都市役所前,四宮です。 あと、優先座席ステッカーと思われるコマ(12コマ)もあります。

京阪800系はマイクロエースから数種類が発売されていますが、前面のKマークと側面の旧社紋(わかりづらいですが)にこだわってこちらを購入しました。

ほかの車両と比べると小ささが際立ちます。 2枚目の写真では比較車両と足下を合わせなかったのでわかりづらいですが、低床・低屋根構造になっています。

車幅灯は前面のみの点灯で側面はダミーのようで点灯しません。 M車の中央部の車幅灯に至っては透明パーツではなくプラモールドにオレンジ塗装となっています。 写真中の前面で点灯していないライトは標識灯のようで、尾灯と共用です。 通常の運用時は非点灯ですが、回送列車では片側(向かって右側)の標識灯が点灯している画像がネットの検索で引っかかります。これを再現するのは大変そうですね。

ちなみに先頭車前面の車幅灯にはスイッチがあり、消灯することができます。

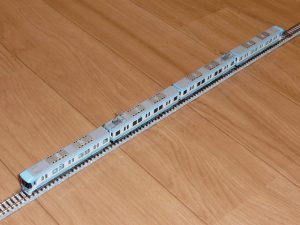

4両編成でもS280のレール1.6本くらいの全長です。 車両間の間隔もアーノルドカプラーにしては狭い感じです。

京津線は浜大津駅手前の併用軌道区間が見所ですね。道路上を長編成が走る姿に、初めて見たときはちょっとびっくりしました。また、登山鉄道のような61‰の勾配も魅力です。 京都市営地下鉄にも乗り入れていて、何でもありな感じです。 写真が1枚も手元にないところが残念ですが、緊急事態宣言が解除されたら、近々にでも撮りに行きたいと思っています。 それでは。<(_)>

マイクロエース 205系1000番代 クーラー交換車 入線

発売日未定だったマイクロエースのA-2464 205系1000番代 クーラー交換車 4両セットが、突然に出荷されて入線しました。

先月の中頃には出荷予定がマイクロエースのホームページに上がっていたみたいなので予告期間が全くなかったわけではないのですが、「発売日未定」からの出荷なので、もう少し早く「●月予定」とか言えないものかと思ってしまいます。 車番は、和歌山← クハ204-1003 モハ204-1003 モハ205-1003 クハ205-1003 です。 所属標記は大ヒネみたいです。(字が小さくて・・・。)

付属品はあっさりとシールのみです。 74A 天王寺,43A 鳳,72A 熊取,60A 日根野,47A 和泉砂川,73A 和歌山 が収録されています。

ベンチレーターがかろうじて残っている時代の姿ですね。

クーラーは交換されています。WAU75HからWAU709でしたっけ?

クハ205にはジャンパー栓受けが表現されていますが、取って付けた感が・・・。

パンタグラフの昇降は堅めで好印象です。 造形は・・・ですが。

標準のアーノルドカプラーでの連結間隔です。 まあ普通かな。

今回はクーラー交換車ということで、あわよくば現在の近ナラ車を期待していたのですが、発売予告ポスターをみると行先表示器に「天王寺」って書いてありますね。

(写真と違う商品を出すときがあるのに・・・。)改めて奈良線バージョンが発売されたら飛びついてしまうかもしれません。 価格については2両編成が実売で9千円近くしたりする昨今では安いのですが、それでもインフレ状態ですね。 では。<(_)>

KATO 381系 パノラマしなの 入線

KATO 10-1690 381系<パノラマしなの>(登場時仕様)6両基本セットと10-1691 381系<パノラマしなの>(登場時仕様)3両増結セットがやってきました。いつものセット構成です。

基本セットの付属品は増結用カプラーと変換ドライバーとクロ381用の交換用ヘッドマーク「シュプールつがいけ」と「臨時」です。「しなの」」は車両に取り付け済みになっています。 増結セットはドライバー1本です。 あと、行き先シールは7両分で、基本セットと増結セットにそれぞれ1枚ずつ付属しています。

側面のオレンジ色の大きなJRマークが特徴です。 床下機器も黒色です。

先頭車同士を並べてみました。

こちらは増結用カプラーに交換した車両とそのままの車両です。 増結用カプラーのディティールはイマイチで、増解結をして遊ぶなら割り切りが必要です。 では。<(_)>

TOMIX キハ66・67形 入線

TOMIX 98417 国鉄キハ66・67形ディーゼルカー(冷却機能強化型)セットが入線しました。

TOMIXでは標準的な収納ケースですね。 けど最近はスリーブがきつくてケースを取り出すのに往生することが多いような気がします。

付属品のタイフォンは、スリット式とシャッター開閉式の選択取り付けになっています。 前面表示パーツ(種別幕)は白幕と「急行」幕(赤字白地)の2種類です。 転写シートは1~15番の全車番とATS標記(S)と所属標記(門カタと定員標記)が収録されていますが、定員標記などは字が小さくて読めません。多分、便所のあるキハ66形の方が定員が少ないはず(?)ですが・・・。

前面はパノラミックウィンドウの標準的なキハ顔でしょうか。

この形式と言えば、後付けされた冷却水ポンプが特徴だと思っていたので、ポンプ増設前の姿の2両セット(98027)が発売されたときは手を出さなかったのですが、今回は思わず導入してしまいました。

見下ろした印象は、屋根の賑やかさと言うかメカニカルな感じが壮観です。 実車はキハ58形とも併結されたりと、いろいろな運用が組まれていたようなので、今のところはどのような形で走らそうかは検討中です。 それでは。<(_)>

TOMIX 117系 WEST EXPRESS 銀河 入線

本日、TOMIX 98714 JR117 7000系電車(WEST EXPRESS 銀河)が入線しました。

最近、プラケースとスリーブに遊びがなくて取り出しにくいのですが、仕様でしょうか。

いつもなら転写が面倒な車番は印刷済みです。

ロゴもばっちり決まっていますと言いたかったのですが、先頭車のヘッドマークについてはもう少しくっきりと印刷してほしかったと思います。

パンタグラフ周りとクーラーです。

付属品のリストと車端部の部品の解説です。 車端部の配管の細密化は最近のTOMIXのトレンドですね。

参考に交換用パーツリストです。 パンタグラフが0289 PS16Wではないですね。専用品でしょうか。

なかなか落ち着いた感じの良い車両です。 117系と言われればそうなのですが、意識して見ないと新造車と見紛うばかりです。 ところで、実車の抽選には昨年の運転開始から応募していますが当たらないです。 今度のGW期間にも応募しましたがハズレっぽいです。(29日までに発表とのことですが。) では。<(_)>