先日、京都市営地下鉄20系の試運転が実施されました。頂き物の画像で、撮影日時等の詳細は不明です。 全体的に今時のデザインでかっこいいと思います。 営業運転は2022年3月を予定しているらしいです。 それでは。<(_)>

マイクロエース 50系5000番代 快速海峡 台車交換

記事の流れとしては先週の記事(TOMIX 50系 快速海峡 発売予告)の続きになります。 オハ51-5003とオハ51-5004(カーペットカー)をKATOのTR217の台車に交換しました。 台車の製品番号は記録に残っていなくて不明です。随分前に行った作業のため途中の写真が無く、こんな感じになりました的な写真だけです。 左が台車を交換した車両で、その加工状況です。 左右の車両を見比べると、台車交換に合わせて車高を調整するために床板側を削り込んで、中心軸代わりの白い中空プラ棒を突っ込んでいるのがわかると思います。

台車にはTOMIX製の集電スプリングを差し込む穴を開けています。 車高を合わせるのに床板側に出っ張った集電板が邪魔になるときは、集電板の頭を少し削ります。 台車の首振りが渋くなりますので、気になる場合は集電スプリングを少し短めにカットします。 室内灯を取り付けるつもりがないならば、無駄な加工と言われるとそれまでなのですが。 では。<(_)>

TOMIX 50系 快速海峡 発売予告

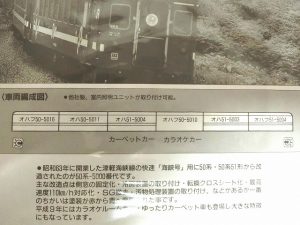

TOMIXからは先の215系と同時に50系の快速海峡も発売が予告されています。 ですが、以前に発売されていたマイクロースの海峡セットは保有していますので、 購入するかどうかは微妙です。保有しているのは改良品よりも前のセットです。 増結セットも購入してx6両+2両で8両編成です。ウレタンは入れ替えています。

セットの車番は写真の通りです。 ライトユニットは基本セットの両端にしかないマイクロエースらしからぬセットです。 正直なところ快速海峡にはカーペットカーやカラオケカーとかが連結されていない時代にしか乗車したことがないので、このセットにはいまいち親近感が湧わかないんですけどね。

模型は昔のモデルらしく、オハフの妻面にしかガラスは入っていません。 中間車の妻面など連結してしまえばわからないので、この割り切りは嫌いではありません。

あと、何故か集電方法が違います。 車輪の色が異なるのは、購入後に自分で交換したからだと思います。

オハ51-5003とオハ51-5004(カーペットカー)はKATOのTR217の台車に交換しました。 ポン替えはできなかったので、床板の台車の取り付け部をガシガシ削って中心ピンをプラパイプで再生させています。が、よく見ると車高が揃っていませんね。やりなおしかな・・・。 台車はカプラーポケット付きでは無く、KATOカプラー専用のものしか入手できなかったので、カプラーをKATOカプラーに統一しています。 TOMIX製の台車枠も探したのですが、カプラーの腕の突き出しが長い14系用のものしか見つからず断念しました。かつては腕が短い台車枠も販売されていたようですが。 台車を交換してから気づいたのですが、台車がTR217に交換されてからほどなくドラえもんラッピングになってしまったはずなので、かなり短い期間の姿になってしまったかもしれません。 なお、AU13形クーラーも形状が気に入らなかったので、すべてTOMIX製に交換しています。

最後に手持ちの快速海峡の写真を探したのですが、これしか出てきませんでした。(^^; 当時はデジカメなんて庶民の手には届かない代物で、写真は「写るんです」で撮っており、ピンぼけだとかはプリントしてみて初めてわかる時代でした。 そんなこんなでちょっと後悔と感傷にふけっています。 それでは。<(_)>

コスモスとEF81 113

トイレタンク水漏れ対応

トイレタンクからの水漏れが発生しました。 せめて10年は持って欲しかったのですがダメでした。タンクと便器を締結する取り付けボルトと樹脂製の固定ナットをつたって水滴が落ちてきます。 現在のところ豆腐の空き容器で受けていますが、これが1日で満杯になるようなら修理を考えようと思っています。 外装の陶器タンクの中に、さらに洗浄水をためる樹脂製タンクが入っている二重殻構造のタンクなのですが、給水栓を止めても漏れが止まらないので、給水関係では無く樹脂製タンクそのものに不具合が生じているようです。 樹脂タンクを露出させるには便器から重い陶器タンクごと外す必要があり、そんな元気もないので漏水箇所の特定はしていません。 製品はTOTOのピュアレストEX SH321BASですが、施工業者が頼りなく、部品の取り付け忘れを私に指摘されて、捨ててしまったのでと言って後から送ってくるようなところだったので、組み立て時に何かやらかしてくれたのかもしれません。 別の業者ですが、別件でも部品の取り付け忘れをこちらから指摘したことがあります。同じ様な作業に慣れているから余計に施工説明書を読まないのかもしれませんが、プロとしては失格ですね。 とりあえず、この水漏れがあと5年はこれ(豆腐の空き容器)で凌げたらと思っているのですが、修理をするならメーカーの部品保有期間を考えないといけませんし、悩ましいところです。 それでは。<(_)>

TOMIX モハ164 800 部品取り

TOMIX 2975 モハ164 800をストックの山から引っ張り出してきました。J.R.と銘打たれています。製品のどこかがそういう時代設定になっているのでしょうか。 あと橙色の塗装から緑色が透けて見えているような感じで、見るからに古そうな感じです。

何でこれを出してきたかというと、先日の167系セットのM車をT車にできないかと思ったからです。 写真の上がモハ164で、下が新しいモハ166です。以降の写真も同様です。 写真で見る以上に色味が全然違いますので、混結は無理でしょう。

屋根は同じかなと思って見ていましたが、避雷器が違いました。

床板は双方とも刻印が2961で同じでした。 しかしモハ164は旧集電の銀車輪で、しかも集電板や集電スプリングも付属していません。 カプラーも線ばねタイプのTNカプラーでした。 新しいだけあって、モハ166のTNカプラーは空気管やステップが表現されています。

上がモハ164で、下が交換しようとしているモハ166の動力ユニットです。 シートの色が違っており、塗装するか脳内変換するかを迫られます。

めげずにモハ164の床板をモハ166のM車のボディーに取り付けました。 さすがにポン替えレベルで取り付けできます。 ただし、カプラーは元の動力ユニットから調達できますが、黒色車輪を別途に調達しなければならず、室内灯を入れるならば集電部品も必要です。 シートの色も折角の青色がクリーム色になってしまい、今回の試みは現実的ではないという結論になりました。 では。<(_)>

TOMIX 165・167系 宮原電車区 入線

TOMIX 98440/98441 国鉄 165・167系電車(冷改車・湘南色・宮原電車区)基本/増結セットが入線しました。基本セット2つに増結セット1つの計12両です。 最近まで購入予定には上げていなかったのですが、「急行きのくに」として運用されていたことを知り、予約をしてしまいました。 けど「急行きのくに」なら12両編成はなかったと思うので買い過ぎたかもしれません。

基本セットです。 4両目の1両だけが、冷房電源用にクハ165となっているのが宮原車の特徴です。 ちなみに増結セットは1・4両目がクハ165です。 ポップに描かれている経路は「急行ちくま/くろよん」ですね。知名度の差でしょうが、ネームドトレインなのに「急行きのくに」がガン無視されているのは悲しいです。

宮原車でもうひとつ特徴的なのはモハ166の車端部のこの小窓です。 元々の便所等が業務用室に改造されているのですが、今までは既製品を改造して再現するしかなく、苦労された方も多いのではないでしょうか。 ちなみにTNカプラーは配管付きになっていますね。モーターもM-13です。

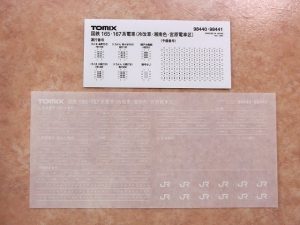

付属品類です。今日中にささっと取り付けようと思ったのですが、思ったよりも多くて後日にチャレンジと言うことにしました。 列車番号シールは ちくま 長野行き 7811M くろよん 南小谷行き 8811M ちくま 大阪行き 7812M くろよん 大阪行き 8812M 瀬戸大橋線 H0001 番号なし が収録されています。 転写シートは クハ167-20,19,21,22 モハ167-11,14,12,10 モハ166-11,14,12,10 クハ165-184,168,158,115 クハ165-107,187 モハ167-15,13 モハ166-15,13 クハ165-51,164 所属標記 大ミハ 定員XX(判読不能) ATS標記 S JRマーク が収録されてます。 前面表示パーツ(種別幕パーツ)は急行・快速・臨時・団体が同梱されています。 タイフォンはスリット型,お椀型,シャッター型,回転型の4種類が用意されていますが説明書では、スリット型とお椀型の2つが指定されています。

参考に交換用パーツリストです。

こちらは増結セットです。 繰り返しになりますが、増結セットは1・4両目がクハ165です。 付属品は基本セットと同じものが同梱されています。

整備には時間がかかりそうなので、とりあえず後日にします。 幕は急行、タイフォンはスリットにすることは決めていますが、さて車番はどうしましょう。 それでは。<(_)>

TOMIX 215系 発売予告

TOMIX 287系 M-13モーター 交換

早速ですがTOMIX 287系に対して、先日に入荷したM-13モーターへ交換しました。

今回モーターを交換したのは98987 287系 パンダくろしおです。

車両セットの説明書に添付されているパーツリストをみると、0623 M-9モーター(TYPE3)が指定されていますが、今回はこれを0617 M-13モーター(TYPE2)に交換します。

まず、動力ユニットのシートパーツを外します。 シートパーツはダイキャストに爪を引っかけた形で固定されています。 私は小さな精密ドライバーで優しく抉るようにシートパーツの爪を外しました。

動力伝達部を外してみました。 モーターのみの交換で簡単に何とかなりそうです。

M-13モーターです。1.5k円程する高級品です。 これに交換します。

取替作業自体は簡単で、モーターを入れ替えたら座席側に張り付いている絶縁シートの位置合わせに気を付けながら動力伝達部が実装されているダイキャストとシートパーツを組み合わせて完成です。

さて、結局のところモーターを交換してどうなったのかということですが、各モーターでの始動時の写真を撮りました。 1枚目の写真がモーターの交換前で、2枚目の写真が交換後です。 写真ではわかりづらいのですが、起動時のパワーユニットのダイヤルの位置には大差がありません。M-13モータに交換したほうが、旧モーターの時よりもダイヤルをわずかに少し右に回して電圧を上げる必要があるかなと言ったところですが、誤差の範囲だと思います。 それよりもM-13モータのほうが低速での動き出しがスムーズになったような気がします。 ちなみに今回は高速試験やトルク試験はしていませんが、TOMIXではM-13モータ搭載車と別のモーターの搭載車は併結ができないとアナウンスしているので、モータの各種特性は大幅に変更されているようです。 財布に余裕があればですが、そのあたりを気にしながら、既存の車両のモーター交換を行うのはありかもしれません。 それでは。<(_)>