今日は12月25日です。クリスマスです。 サンタさんは無事に役目を終えることができたでしょうか。今年のクリスマスケーキも当選品です。(実は3年連続・・・。) 今年はイチゴが別乗せでした。

デザインが昨年と同じですね。<(^^ゞ

カットするとこんな感じで、中にフルーツが入っています。 それでは良いクリスマスを。<(_)>

森永製菓 キョロちゃんからのクリスマスプレゼント 当選

モーターキット 組立

子供向けのモーターキットを作ってみました。

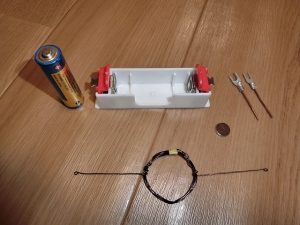

材料は見ての通りです。 ボタン電池のような丸い物体は磁石です。ネオジム磁石かな。 ブラシは銅棒に圧着されたY端子です。 肝心のコイルは少し太めのエナメル線で作るのですが、付属の筒に巻き付けて自分で作ります。 コイル状にしたエナメル線の両端は、片側をすべて、もう一方を半分くらい、紙やすりでエナメルを削り落とします。

こんな感じに組み立てます。 磁石は乾電池の上にくっつけておきます。 上手く作るとこの状態で勝手に回り始めます。

理屈ではわかるのですが、こんな簡単な仕組みで回っちゃうんですね。 ちょっとわくわくしてしまいました。 どうやらこのキットにはあの日本電産(株)が関わっているようで、なるほどと言った感じです。 では。<(_)>

鉄道コレ 京都市営地下鉄10系 Nゲージ化 2

鉄コレにNゲージ化パーツを取り付けるのはそれほど難しくはないのですが、避けて通ることができないものにホロ問題があります。

定番のグリーンマックスのホロを取り付けてみましたが高さが足りません。

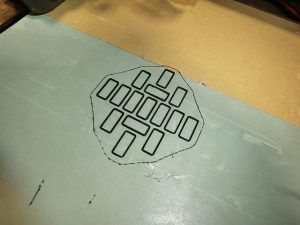

それで3Dプリンターで自作してみました。 成形色は現在の実車の調査に基づいて黒色にしていますが、40年前の色まではわかりませんでした。

試作品が上手くいったので大量生産を行いました。

1編成6両に10個のホロが必要です。

注意しなければいけないことは、鉄コレのT車はスナップピン留めの台車なので中心軸部分の遊びが大きく、車両間隔が一定しません。 なので、ホロの厚みに関しては、一番狭い車両間隔の時に対応できる薄さにしておく必要があります。

これにて鉄道コレクション 京都市営地下鉄10系のNゲージ車両化が完了しました。 では。<(_)>

鉄道コレ 京都市営地下鉄10系 Nゲージ化 1

先週から激しくお腹を壊してトイレから離れられずにトイレ警備員状態になっています。 ともあれ手先は動かせるので、鉄道コレクションの京都市営地下鉄10系のライト類の点灯化から先に進んで、Nゲージ化に着手してみたいと思います。

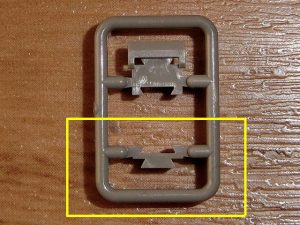

基本的に指定されているパーツを取り付けるだけなのですが、このモデルについては走行用パーツセットのTT-04Rをそのまま取り付けてみたところ、車両同士の間隔が狭すぎる状態になりました。動力ユニットのTM-14でも同じ感じでした。 なおかつ何を血迷って表現したのか、渡り板の出っ張りも邪魔で仕方がないですし。

ふと思いついてKATOカプラーにも交換してみましたが、全然ダメですね。 首の長さが足りません。

仕方ないのでカプラースペーサー(黄色枠内)を使ってカプラポケットを車端側に突き出します。 ちなみに今回のN化とは関係がないですのが、動力車には写真のスペーサー(黄色枠内)を嵌めて、将来のTNカプラー化に備えておきます。(多分しませんが。)

カプラースペーサーとKATOカプラーのコンビで構成してみました。 良い具合の感覚になりました。謎の渡り板も上手く躱せています。 残りはホロの取り付けです。 結論から言うとホロは3Dプリンターで自作することにしたのですが、現在のところ別件で絶賛稼働中であり後回しになっています。 それでは。<(_)>

鉄道コレ 京都市営地下鉄10系 ライト類点灯化 4

鉄道コレ 京都市営地下鉄10系 ライト類点灯化 3

「鉄道コレクション 京都市営地下鉄10系」のライト類の点灯化の3話目です。 のんびりと進めています。

残る足回りにはTT-04Rと集電システムのキットを使います。 ちなみに、今回のライト類の点灯化には直接のところ関係はないですが、Nゲージ車両として走行させるのには中間車に動力ユニットTM-14を組み込みます。

台車の加工も集電システムの説明書通りです。 が、ピンバイスを使っていて手にまめができてしまいました。

下回りができました。 車体ほどは難しくはありません。

上下を合体させると完成です。 懐かしい「京都駅」行きができました。 実はもう1セット保有していて、そちらは通常販売品の「急行奈良」行きです。 幕を替えて販売されているだけなので車番が同じなのが玉に瑕ですが、鉄コレに贅沢な望みを言っても無駄ですね。(その割には販売価格が結構なお値段なのですが。) それでは。<(_)>

鉄道コレ 京都市営地下鉄10系 ライト類点灯化 2

「鉄道コレクション 京都市営地下鉄10系」のライト類の点灯化の続きです。

基本的に説明書の通りに作業をします。 前面ガラスを外す際に乗務員室の側面ガラスの爪を抉りますが、側面ガラスの爪は折ってしまっても結局は切除するので気にしないで大丈夫です。折るにしても側面ガラス本体にひびが入らないように気をつけます。 前面ガラスが外れたら上中下と3分割して遮光のための塗装をしますが、これが面倒です。

説明書と異なるのは、屋根部分に遮光テープを追加する点です。 さすがに屋根から光が漏れるは格好が悪いですので。

試験点灯の様子です。 2枚目の写真で、幕の明かりが前照灯に回り込んでいます。 実際は写真ほど酷くないのですが、幕と前照灯のパーツが一体モノなので、どうしてもこうなります。 これを避けるには、幕と前照灯のパーツを切り離して遮光し直すしかないようですが、面倒なので今回はこのままにしておきました。 今日はここまでです。次は下回りです。 では。<(_)>

鉄道コレ 京都市営地下鉄10系 ライト類点灯化 1

準備だけしてサボっていた「鉄道コレクション 京都市営地下鉄10系」のライト類の点灯化ですが、やっとですが取りかかりました。ノーマルバージョン(一般流通品)の10系です。 幕が「急行 奈良」です。

こちらは京都市交通局の地下鉄の日(5月29日)の通販限定バージョンです。 (数量限定商品でしたが余裕を持って注文できました。) こちらの幕は「京都」です。 先のノーマルバージョンと車番は同じで幕だけが異なります。

点灯化にはイズムワークスさんのキットを使います。 今回は室内灯を取り付けませんので、集電キットは2両分です。

気をつけなければいけないのは、イズムワークスさんのホームページでそのまま注文すると通過標識灯が点灯するライトユニットが送られてきます。 ですので、通販限定の「京都」幕の車両用が欲しい場合は注文画面の備考欄に「通過標識灯なし」と記入しなければいけません。 写真は「通過標識灯なし」の点灯化キットです。

今日はここまでです。 なんだかんだ言って作業すらしていませんね。いつ終わるんでしょう。(^^; では。<(_)>