電気通信の工事担任者令和4年第1回試験(いわゆる春試験)が申し込み受付中です。 最近は物忘れが酷くて、ぼけ防止に受験することにしました。種別は総合通信です。 2022年2月22日(月)までインターネットのみでの申し込みとなります。 試験は5月15日(日)です。感染症拡大で中止にならなければ良いのですが。本来なら「電気通信技術の基礎」「端末設備の接続のための技術及び理論」「端末設備の接続に関する法規」の3科目あるのですが、大昔にアナログ第1種とデジタル第1種は取得済みなので「端末設備の接続のための技術及び理論」の1科目受験になります。 とりあえずオーム社の「工事担任者試験これなら受かる総合通信[技術及び理論]」とインターネットで頑張り、直前に直近の過去問をしましょうか。 あと3ヶ月ですが間に合うか? では。<(_)>

TOMIX オハフ15-200 TNカプラー化

TOMIX 98274 JR 14-200系客車(ムーンライト九州)基本セットBのオハフ15-200形展望車側のカプラーをTNカプラー化します。デフォルトではダミーカプラーが取り付けられています。

取り替えにはJC6374を使います。 TOMIXのページでは「主な使用形式:カニ24-501(北斗星)<98656>」となっています。 2枚目の写真はダミーカープラーとの比較になります。 TNカプラーには向かって右側のジャンパ栓受けがないのが気になります。

とりあえずTNカプラーを取り付けてみました。 やはり、ジャンパ栓受けがないのが寂しい感じです。

そこで、バルディーローズさんのパーツを使います。

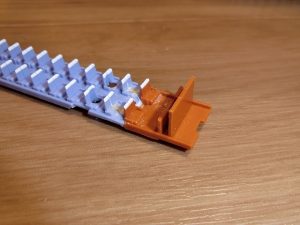

3個1組の1個を切り落とし、ランナーから完全に切り離さずに栓受け同士に段差をつけるような形にランナーを曲げてしまいます。 これをカプラーと車体の間に差し込むので、現物合わせでランナー部を薄くなるように削ります。

栓受けを接着してみました。 らしくはなったと思います。 同じように98697 JR 14系客車(リゾート白馬)セットの展望車にも使えそうです。 それでは。<(_)>

TOMIX キハ40 岡山色 トイレタンク取付

ジャンクなTOMIXのキハ40 岡山色にトイレタンクを取り付けました。おそらく、品番8456の製品だと思いますが、ボディーの状態は良いものの「付属品なし」の状態で販売されており、残念ながらトイレタンクも欠品でした。 幸いほかのパーツは他製品から流用できましたが、カセット式のトイレタンクは手元にありません。

そこでバルディーローズさんのパーツを購入して利用させていただきました。

パーツそのままではタンクの左側のステーが表現されていませんでしたのでプラ板を貼り付け、タンクの底を実物に合わせて斜めに削りました。

床下の色に合わせて着色します。 下処理にはミッチャクロンを使い、少し明るいですがねずみ色1号で塗装しました。

そのままタンクを車体のダボ穴に突っ込むとタンクの底が高くなりすぎるので、プラ板で0.8mm位のスペーサーを作って木工用ボンドで接着しています。 では。<(_)>

MicroAce キハ185系 国鉄色 特急「南風」 整備

マイクロエースの国鉄185系・国鉄色 特急「南風」5両セットを整備します。 品番がA-0360と、かなり古い製品ですが灯火はLEDです。 今回は動力のFW化とヘッドライトの電球色化を行います。

購入時にTNカプラー化を行っただけの車両で、そのほかの加工はしていません。

写真のような5両編成です。動画を検索してみると半室グリーン車のグーリン席は高松方だったようですが、すべての編成がそうだったのかはわかりません。

シールは「南風」「しおかぜ」が収録されています。 今回は行先幕は貼り付けずに、トレインマークだけを貼り付けますが、シールの解像度がイマイチなので、自作したものを貼り付けます。

さて、いきなりですが動力の更新を行っていきます。 アラウンド ザ 九州のキハ185系からFW付き動力ユニットをもらってきました。 上が現状の旧動力ユニットで、下が新しいFW付き動力ユニットです。 アラウンド ザ 九州の実車は機関更新を受けていたと思うので、床下カバーの造形が同じなのはラッキーでした。

台車・床下機器は色違いなので、まずは台車を入れ替えます。 台車は台車枠が色違いなので、台車枠とギヤボックスを入れ替えます。 写真は入れ替え後の写真で、下の並びが今回装着する台車となります。

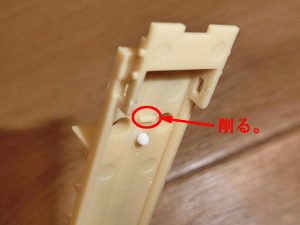

実は座席も色と形状が異なるので、旧製品のクリーム色の座席をそのまま使います。 その場合、黄色丸枠内の台車の中心ピンのダボの再現と赤色枠内のリブの切除が必要です。 台車の中心ピンのダボの再現には3Dプリンターのフィラメント(φ1.75mm)を紙やすりで細く調節したものを使いました。

こんな感じに仕上げます。ダボは瞬間接着剤で固定しました。

ついでに黒く変色していた集電板を新しい動力ユニットの集電板と交換しました。 固定は接着剤(木工用ボンドでの点付け)です。

このまま座席を取り付ればOKと思っていたのですが、座席を取り付けるとモーター部分が窮屈で、座席が歪んでしまいました。 どうやら、旧座席と新座席では飲み込み深さが異なるようです。

そこで、取り付け爪の赤色の部分を削って座席の歪みを軽減してあげます。

取り付け爪を削った上で座席を取り付けると座席の変な歪みは目立たなくなりました。

最後に床下機器を表現したモーターカーバーを濃い目の灰色で塗装して動力更新は終了です。

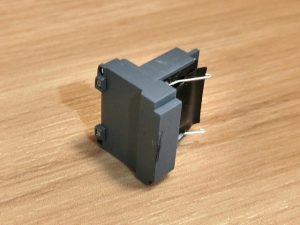

引き続きヘッドライトの電球色化を行います。 基板の上面のLEDがヘッドライトのLEDで、下面のLEDがテールライトのLEDです。 (写真では下面のLEDは遮光シートに覆われてしまってわかりませんが。)

元々のオレンジ色LEDを電球色LEDに置き換えるだけですが、LEDを斜め上に向けないとライトケースに収まりませんので、現物合わせで調整します。

取り替え前後の比較です。 別件になりますが、走行させると後方のヘッドライトのちらつきがかなり酷く、サージキラーの取り付けが必要です。(今回は取り付けませんが。)

仕上げに、自作のトレインマークのステッカーを取り付けました。 方向幕やサボ類は未施工です。

動力が更新されて、これでまだまだ現役でいられそうです。 それでは。<(_)> (2022/01/28追記)

ヘッドマークデザインが時代的に合っていなかったようなので、貼り替えました。

MicroAce 急行「はまなす」 整備2

マイクロエースのA-5944 急行「はまなす」の整備の続きです。 整備と言っても編成長を長くしようとしてるだけですが。先週は写真の増21号車を整備して、8両編成が組めるようになりました。 今回はあと4両を追加して最繁忙期編成の12両編成化を行います。 必要な4両は紫色の座席のスハフ14,オハ14,オハ14,スハフ14となりますが、スハフ14ははまなすセットのばらしとして入手しやすい一方、オハ14は茶色シート(座席間隔の広い)のドリームカーしか市場に出回っていません。どうしてもということならば、まりもセットのばらしが出回るのを待つしかないのですが、まず見かけることがありません。

そこで、紫色の座席のオハ14を無理矢理作ってしまいます。 種車はドリームカーのオハ14ですが、奥のスハフ14にも犠牲になってもらいます。

まず、オハ14のドア上のドリームカー表示と車番を紙やすりでそっと軽く削って消してしまい、車番についてはくろま屋さんのインレタを転写して任意の番号にしています。 仕上げにつや消しのスムースクリアを吹いて質感を整えて、ボディーは出来上がりです。 文字で書くと何だか簡単に思えるのですが、マイクロ車は窓ガラスを含めてすべてのパーツが接着剤で固定されており、お行儀良くクリアを吹こうとするとかなりの苦行になります。 ちなみに車番はなるべく1~2文字だけの変更ですむように選んでいます。

次に座席を加工します。 写真の上からオハ14の座席(これを作りたい。),スハフ14の座席,オハ14ドリームカーの座席になりますが、スハフ14の座席をベースに左側の一部をオハ14ドリームカーの座席と合体させます。

スハフ14の座席のライトユニット部をカットします。

合体させました。 ライトユニットの集電用の切り欠きはパテで埋めて筋彫りで座席表現をします。 また、ドリームカーのロビーの椅子は切除して平らにしておきます。

次に座席のない部分にドリームカーの座席を1列分移植します。 この座席の間隔と高さの調整が少し難しいです。

造作が終わった座席に塗装をします。

それらしい色を調色して塗装をするとこんな感じになります。 筋彫りの座席表現も上手く出来ています。

仕上げに白色のシートカバーを表現して、座席ができあがりました。

床下はオハ14ドリームカーのものを再利用して、組み上げると完成です。 これをあと1両(計2両)作ります。

あとはスハフ14ですが、これも車番をサンドペーパー,インレタ,クリアで同様に処理しますが、クリア吹きで幌枠の質感を変えたくなかったので、写真のように幌枠部にマスキングをしました。 これもあと1両(計2両)作ります。

最後に自作の号車札シールとトレインマークを貼り付けて最繁忙期の12両編成になりました。 (ついでに塗装がテカっている車両のクリア吹きも終わらせています。) 今回は4両を整備するのに、合計でオハ14ドリームカーを2両、スハフ14を4両も消費してしまいましたが、ひとまず形にはなりました。 ではでは。<(_)>

MicroAce 急行「はまなす」 整備1

今回はマイクロエースのA-5944 急行「はまなす」を整備します。 売り払おうと思いましたが、塗装のテカリとかが結構目に付き、思いとどまりました。

急行「はまなす」セットです。ベストリニューアル品です。 写真では寝台車の車内にハシゴが見えますが、オリジナルの状態では付いていません。 ハシゴは今回の整備で取り付けたもので、写真の時系列が逆転しています。

構成は写真の通りの寝台車2両+座席車5両の7両編成です。 シールには「はまなす」の他に「海峡」「まりも」が収録されています。

7両編成は手頃ですが少し寂しいので、増21号車を組み込みます。 増21号車というのは繁忙期に1号車と2号車の寝台車の間に連結されていた増結寝台車のことです。 基本編成と寝台車に使用された車両にはいくつかの組み合わせがあったようですが、今回はTOMIXのオハネ25-0を調達しました。

マイクロエース車に合わせてドア上の凹みに白色の細切りシールで色入れをします。 マイクロエース車ともども「B寝台」のインレタをと思ったのですが、幅が細過ぎて無理でした。

これもマイクロエース車に合わせた細工ですが、方向幕と便所・洗面台窓の裏から白色のシールを貼って白く色入れをしています。 方向幕には文字を入れても良かったのですが、札幌行きにしようか青森行きにしようか、はたまた快速海峡にしようか迷ってしまい、結局のところ後日に整備することにしました。 号車札はマイクロエース車に合わせて「増21」と標記したステッカーを貼り(実車は「増21号車」?)、車番インレタをオハネ25-15としています。 はまなすに使用されたオハネ25は11と15だけだったのか、車番インレタもこの2種類しか手に入りませんでした。なお、オハネ25-11はKATO車と被るので避けました。

寝台のハシゴですが、写真のようにTOMIX車にはありますが、マイクロエース車にはないので取り付けることにします。 ハシゴの表情を合わせるために、もとのハシゴを外して別のものに取り替えます。

今回はパーミル製のハシゴを使いました。レーザーカットした紙で作られているようで、ハシゴの横の引き出し用の取っ手まで再現されている細やかなものです。

取り付けはハシゴの取扱説明書を盛大に無視して行っていきます。 まず、上段の寝台の上にベース板を渡してハシゴを接着していきます。 ベース板はプラ板でも良かったのですが、今回は3Dプリンターで印刷しました。 ハシゴは木工用ボンドで仮止めをして瞬間接着剤で固定します。 ハシゴはベース板にぶら下がる形になり、下部は固定しません。

ベース板に接着したハシゴを銀色で塗装します。 銀色にも色々ありますが、今回は在庫が余剰になっていたMr.カラーの普通の銀色で塗りました。 ただ、思った以上にハシゴの強度がないので、筆塗りやペン塗りだと造形が崩れます。エアブラシや缶スプレーを使用する方が無難です。 また、先にハシゴを塗装してからベース板に貼り付ける方法もありますが、ハシゴへの塗料の食いつきがそれほど強くない場合は、ハシゴの塗装面をベース板に接着してもハシゴから塗料が剥がれてハシゴが脱落したりします。ベース板を使わない別の方法としてハシゴを窓に貼り付ける方法もありますが、同じ理由でダメでした。 さらにマイクロエース車は窓ガラスがボディーに接着してあるので、その状態での窓ガラス上のハシゴの細かな位置合わせは、作業性が悪すぎてお話になりません。

塗装が終わったハシゴを接着したベース板を寝台に固定します。今回は両面テープを使いました。 マイクロ車の寝台の色は情報がないのでそのままにしています。 最後にボディをかぶせて完成です。 これで客車が8両編成になりました。次回は再繁忙期の12両編成を目指して整備します。 それでは。<(_)>

キハ283系 スーパーおおぞら 入線・整備

楽天のポチでキハ283系の旧製品の基本セット+増結セット(計10両)がタイムセールで安くなっていたので購入してしまいました。キハ281(基本)+キハ283(増結)のマイクロエース製品を保有しているので今までスルーしていたのですが、今年の3月のダイヤ改正で定期運用がなくなるということで編成モノが欲しくなり・・・と言う流れです。

実車は11両まで連結できるそうで、今回の10両編成にグリーン車をもう1両入れて11両編成にしてみようと思い立ちました。 旧製品ではグリーン車はキロ282-6ですが、最近の製品ではキロ282-5になっています。最近の製品で新たに表現された屋根上のプロテクターもキロ282にはなく、ボディーがほぼそのまま増結車両として使えそうですので、車番を違えるために総本山で新ボディーと旧床下(シートの色を旧製品に揃えるためです。)を購入して組み立てました。 ただ、新旧のボディーを比べるとグリーン車マークの色味がかなり違います。

ということでトレジャータウンのグリーン車標記インレタ(TTL071-01)を貼り重ねます。

重ね貼りができました。 貼り重ねるに至って四つ葉マークの大きさには問題はなく、「Green Car」の文字は車両に印刷された文字が薄くかすれた感じになっているので、そのまま上からインレタを転写してしまっても大丈夫な感じです。

屋根の電話アンテナについては、最近の製品では撤去跡の塞ぎ板があるのですが、電話アンテナよりも小さいので、そのままポンチを打ってピンバイスで1mmの穴を開けてしまうと塞ぎ板が消滅します。

そしてこの穴に電話アンテナを差し込んで、念のために裏から木工用ボンドで固定してあげると旧製品の屋根と同等になります。

また、最近の製品は側面窓のピラーの色が黒色ですが、これを銀色に変えます。 今回はジャンク品の窓ガラスを使ったのですが、お金をかけないならば2両とも車内側からペーパー掛けで色を落として銀色に塗り直す方が良いかもしれません。

側面の号車表示は増結するグリーン車を「増3号車」にしたかったので、ちょうど収録されていたジオマトリックス・デザイナーズ・インクのキハ283系用の行先表示シール(J8513)を使います。

ケースに収めて終わりです。 動力車については2Mにしたのですが、元々の動力車が最初期ロットの低速ギア比になっており、増結セットを組み込んだ10両編成すらまともに走らないと言う噂だったので、「ジャンクで標準ギア比の旧動力車を購入⇒元々の動力車をASSYパーツで標準ギア比に変更⇒2両の動力車が同じ速度で走ってくれるかと思ったら全然速度が違うので呆然⇒ロット差なのかモーターの出力特性が異なることが判明⇒総本山で動力ユニットを2つ購入⇒やっと2両の動力車の速度が同じに」という経緯をたどって現在に至っています。ちなみにギアは車体側のウォームギアと台車側の車輪までのすべてのギアがセットで低速と標準で異なりますので、ギア比をいじりたい場合は動力車のすべてのギアを一斉に交換する必要があります。また、シートの色も新旧でエンジ色とクリーム色の違いがありますので、載せ替えが必要です。 なお、脱線癖のある製品との情報もありますが、現在のところ2M(基本1M+増結1M)でも脱線はなく大丈夫そうで、いざとなったら増結セットの方のM車の車輪をトラクションゴムなしに変更してみようと思っています。 それでは。<(_)>