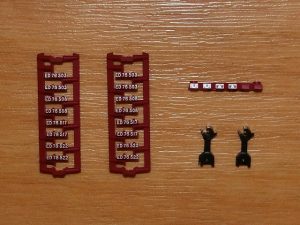

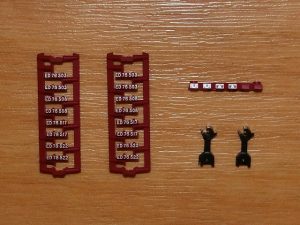

今日は先日入線したED76-500番台のカプラーの交換とナンバープレートの取り付けをします。

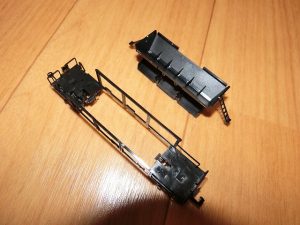

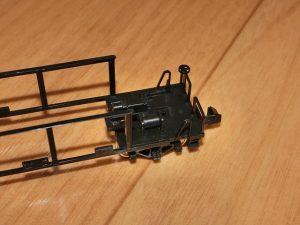

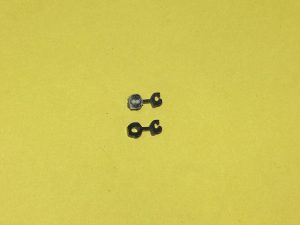

まず、標準で付属しているアーノルドカプラーをTNカプラーに交換します。構造的にそれほど難しくはなさそうです。使用するTNカプラーの品番は0391です。

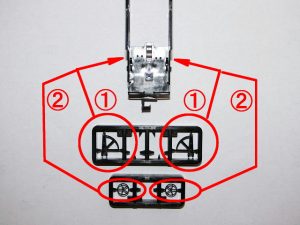

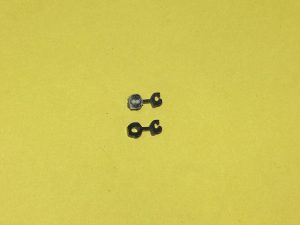

TNカプラーの組み立てですが、あとでダボ穴を広げることでカプラー固定用の心棒穴を開けるために、あらかじめ邪魔になるダボをカットしておきます。

また、ダボをカットした分の強度を確保するために相手の方には瞬間接着剤を塗っておきます。(説明上2枚目の写真のパーツに塗布としていますが、実際には1枚目の写真のパーツのダボ部に塗布した方がやりやすいです。)

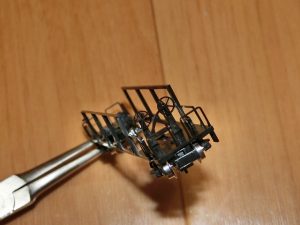

組み立てたTNカプラーの根元の出っ張りをカットして、瞬間接着剤のノリをよくするためにヤスリで荒らしておきます。

その後、ダボをカットした担保として、補強のために付属のスペーサーを瞬間接着剤で固定します。

スペーサーの接着後、カプラーのおしりにプラ板を瞬間接着剤で接着します。このとき、左右両端の隙間は接着剤で盛るようにしておきます。プラ板は手持ちの1mm厚のものを使いましたが、あとでガシガシ削りますので、0.5mm厚くらいでも良さそうです。(使ったプラ板のおよその寸法は、長さ3.5mm×高さ2mm×厚さ1mmです。)

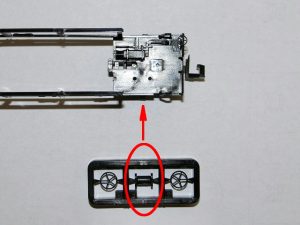

接着剤が固まったら、カットしたダボの穴を利用して機関車のカプラーベースの心棒に通すための穴を開けます。キリはとりあえず1mmを使います。なお、カプラーが若干上を向くようなイメージで斜めに穴を開けると、組み付け後の仕上がりが良くなるようです。(カプラーがお辞儀しなくなります。)

続いてカプラーのおしりのプラ板を整形します。プラ板を薄く削り、板バネのセンターの折り目が入り込むようなイメージで真ん中を凹ませます。なお、プラ板が左右に長いと首を振りませんので、その場合もカプラーベースとの現物あわせで削っていきます。カプラーを板ばね無しでカプラーベースに組み込んだときに、傾けてカプラーが自然に首を振ってくれるようなら合格です。どこにもアタリがないのに動きが悪い場合は、いったんカプラーを取り出して心棒穴を1.1mmのキリで広げます。

ここまでの作業が終わったら、カプラーベースに板バネ、カプラーの順に組み込みます。プラ板が上手に削れていると板バネを押さえて避けなくてもスルッとカプラーが納まります。

できあがりはこんな感じです。もし、機関車に組み付けて首振りが固くなるようでしたら、カプラー(根元)の下面を削って調整します。下面を削るのは、カプラー本体が標準よりわずかに高めになっているからですが、首さえ軽く振れるならば放っておいても実用上の問題はないです。ついでに瞬間接着剤やヤスリがけで白化した箇所およびプラ板を黒色で着色すれば完璧です。

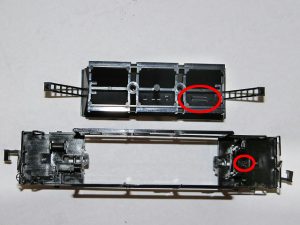

今回の方法の場合、連結器の出っ張り具合はTNカプラーのボス穴位置に依存するために固定となりますが、線路状態や連結相手によって脱線する等の不具合が起きる場合は、TNカプラーのおしりに厚めのプラ板を接着してこれに穴を開けると、出っ張りを大きくすることができます。また、写真の品番0396のカプラーを使うと、カプラーの根元に開いている大きな穴を塞いで必要な場所に穴を開けることで、出っ張り具合を今回と比較して前後させることができます。この品番0396のカプラーを使った方法は、また別の機会に・・・。と言っても大した話ではありませんが。

あと、今回は瞬間接着剤を多用していますが、アロンアルファEXTRA2020という製品を使用しています。ちょっとお高いのですが、一般の瞬間接着剤よりもTNカプラーのPOM(ポリアセタール樹脂)に対する接着力が期待できることと、白化現象があまり起きない(起きないわけではない)ので愛用しています。

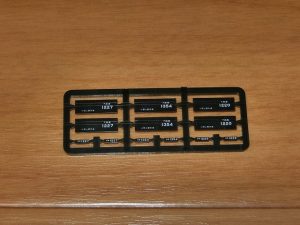

次にナンバープレート類の貼り付けです。

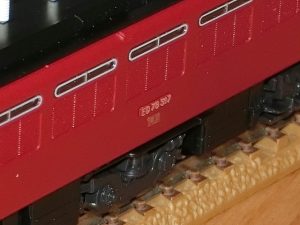

貼り付けてみました。けど何か違和感があります。

これは保存車両の写真ですがブロック式ナンバープレートです。ナンバーがボディーに対して面一(ツライチ)ではありません。違和感の原因はこれですね。(ネットで画像を検索してみると517番もブロック式のようです。)

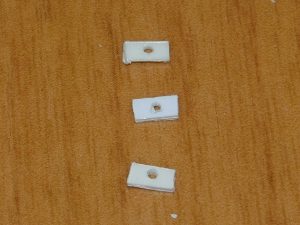

ということで、ナンバープレートパーツの裏にビニールテープの断片を貼り付けてスペーサー代わりにしてみます。ナンバープレートがせり出し過ぎるようなら両面テープ等の薄いものに換えてみて下さい。

めでたくブロック感が出せました。ナンバープレートがポロリされると困るので、軽く木工用ボンドで固定しています。

これで今回の整備は終了です。

京都鉄道博物館は最寄りの西大路駅から大人の足で徒歩15分くらいです。 着いてみると平日だというのにかなりの人出でした。開館時間は10:00ですが、10分前には200人以上は並んでいました。私は当日券組でしたが、前売り券組の人が別の列で同じくらい並んでいましたので、合わせて500人くらいでしょうか。自分が並んでから開館までの10分の間に次々と人がやってきて、開館時間には文字通り長蛇の列になっていました。 ちなみに、当日券組は入口の東側、前売り券組は入口の西側に並ばされます。当然、入館は前売り券組からです。

入館してすぐに並んだ運転シュミレーターの午前の抽選は外れました。箱に手を入れて赤札を引けばアタリ、白札だとハズレというかなりレトロな方法です。当然、アタリの赤札の枚数には限りはありますが、ハズレの白札の枚数にも限りがあるようで、午後の抽選は抽選時間に行くとすでに定員分の人が並んでいて、並ぶことすら許されませんでした。従って、午前の抽選は入館して直ぐに抽選場所に直行し、午後の抽選は人出を見ながら抽選時間前に並んでおく必要があります。抽選システムとしては、JR東日本の鉄道博物館の先着制とJR東海のリニア館の完全抽選制を足して2で割ったような方法ですが、私はリニア館の完全抽選制の方が好きです。 (2020/01/26追記 いつから変更されたのか分かりませんが、各回の抽選会の前に1度だけ申し込みを行える方式になっています。平日の人が少ない時間帯だと全員当選のときもあります。) 館内ではほとんど撮影していませんので、代表的な1枚を掲載しておきます。トワイライトエクスプレスもそうですが、500系新幹線も京都鉄道博物館の名物だと思います。(閉館間際なので、さすがに人がほとんど写っていません。)

いろいろとアトラクションに並んでいるとお昼はとっくに過ぎていましたが、スカイテラスに行くと何やら人だかりが・・・。周りの人の情報によると、本日はドクターイエローの運転日ということでした。 写真はスカイテラスで見たドクターイエローです。実のところ、本物は初めて見ました。

ドクターイエローを見るためにスカイテラスで粘っていたので、昼食が15:00頃になってしまいました。お昼時は当たり前のように大行列だったレストランも、さすがにこの時間になると待たずに入れます。 今日はドクターイエロー続きということでドクターイエローオムライスを食べました。けど、1,000円です。高いです。お財布には厳しいです。 窓際の席にすわると、東海道本線や出発待ちの機関車+コンテナ列車、新幹線、東寺・・・が見えました。

食事後は、目玉の1つのスチーム号に乗りました。蒸気機関車館時代と比べて客車が新調されています。今日は8620形8630号機の牽引でした。大正3年製ということですから、なんと100歳超えです。100年以上前に作られた機関車が動いているなんてすごいですね。どうでもいい情報ですが、客車は前からオハテ321-1,オハテフ310-1でした。

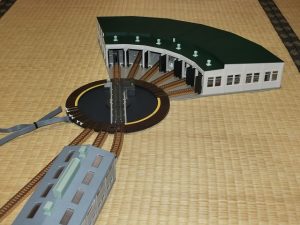

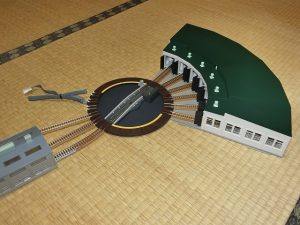

スチーム号の最終運行(今日は16:00発)が終わったあとは、クライマックス?の機関車を載せての転車台ぐるぐると、燃え殻落とし(機関車のう○こ)や石炭や水の補給作業が見られます。前身の蒸気機関車館の見所の1つが残っているのはうれしい限りです。

お土産はミュージアムショップで買った缶バッチです。216円です。「トワイライトエクスプレス」か「白鳥」が出て欲しかったのですが、選べないので仕方がないですね・・・。 最後に、撮影し損ねたアトラクション等の状況を参考に書きます。 鉄道ジオラマの運転は見ていて楽しいですが、これも開始時間のかなり前に定員分の人が並んでしまいます。定員に達する前に並ぶことが出来れば一応は全員が座れますが、椅子ではなく1段20cm×3段のひな壇に座るだけです。列の前に並んでいて上の段に座れても、子供さんだと見づらいかもしれません。(下の段はもっと見えません。)実は一番後ろの立ち見が1番よく見えるので、入場するまでの時間+入場してから10分+ジオラマ運転15分の時間を立っているのが間が苦にならなければ、列の後ろに並んでいても悲観することはないです。 運行の仕組みの体験(カメラ付きの大きな鉄道模型を信号に従ってマスコンとブレーキで運転するアトラクション)は、1人の所要時間が長いので列に並んでも順番がなかなか回ってきません。並ぶ人数が少なくなる16時~16時30分以降が良いかもしれませんが、今日は16時45分に列に並ぶこと自体が締め切られました。 お土産を売っているミュージアムショップは入場制限がされており、17時10分で入場のための列に並ぶことが締め切られてしまいます。閉館の17時30分を超えても店内は買い物客で一杯でしたが、蛍の光が流れてもそれ以上の追い出しはありませんでした。あまりにも人が多いので、そのあたりは考慮してくれていたようです。 以上が初の京都鉄道博物館のレポートです。公式ホームページでわかることはなるべく書いていませんので、実際に行って確かめて楽しんで来て下さい。私は列に並び疲れて、もう数年は行くつもりはないですが。www