今日はケーキでティータイムです。 3日も過ぎてしまいましたが、クリスマス気分を味わっています。コーヒーはダメなので紅茶です。 ケーキはこの小さいものが、600円もしました。 値上がりしています。 これから収入が上がれば問題はないのですが、その気配はありません。 このままだと、次のケーキタイムはないかな。(;_;) では。<(_)>

投稿者アーカイブ: 管理人

マイクロエース 283系 オーシャンアロー 試運転

マイクロエース 283系 オーシャンアロー 振り子化

マイクロエース 283系 オーシャンアローに振り子機構を付加します。 品番はA0761,A0762,A0763の古いロットになります。 ただし、動力ユニットは改良品のフライホイール付きのユニットに交換しています。 最初に書きますが、よく見ると傾いてるかな?といった程度になりましたが、積極的に誰かにオススメするような改造ではありません。まずはM車からですが、とりあえず分解します。

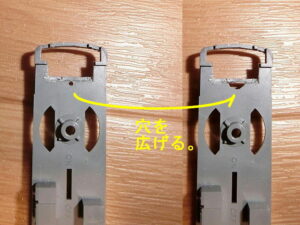

台車を外して、モーター側のウォームギアホルダを裏返した写真です。 動力ユニットのダイキャストに接触して支えている部分を削ります。 真横から見て、台車枠固定用のツメが見える高さまで削ります。 誤って、台車枠固定用のツメを削らないように気をつけます。 この作業で、台車にガタが生じて車体が傾くようになります。 (ちなみに、この作業中に平刀の刃が滑って指先を4箇所切りました。)

ウォームギアホルダを削ったことによって、首振り時に台車の動力ユニット内部での位置が下がるので、床板の台車軸の長さが足りなくなります。 よって、この台車軸を削り落として、同じ位置に長めの台車軸を再構築します。

元の中心ピンと同じ位置に穴を開け、1.5mmの丸プラ棒を突っ込みます。 そのあと、丸プラ棒の根元に瞬間接着剤を塗って、ウォームギアホルダの中心の穴に差して押し込みます。 このとき、プラ棒がきつくてウォームギアホルダの回転に抵抗があるようなら、デザインナイフでプラ棒の径を小さくするように削ります。

これで、削ったウォームギアホルダに対応した長さの中心ピンの再構築ができました。 室内側は、床板の面で丸プラ棒を切断して、青色のマッキーを塗りました。

話は変わって、旧動力ユニットの場合ですが、台車は軸ではなくU字形のリングで前後左右方向に固定されています。 ただ、新動力ユニットよりは台車の固定に若干の遊びがあるので、傾きが小さくなるのを許容して無加工でそのまま次の工程に進むか、新動力ユニットのように台車を加工するかになりますです。

旧動力ユニットの台車です。 新動力ユニットと同様な加工をしても、U字形リングの厚みに邪魔されて、車体が傾かないかも知れません。 その際はU字形リングを取り付けずにウォームギアホルダの頂部中心に穴を開け、新動力ユニットと同様に、床板に動力台車用の中心ピンを打ち込むと何とかなりそうです。(未検証です。)

さて、話を元に戻して続きになります。 車体の方に車体傾斜用の仕掛けをするのに、ウェーブの三角棒2.0mmを使います。

三角棒を切り出して動力ユニットのダイキャストに瞬間接着剤で接着します。 このとき、三角棒の30度の角と直角の角に挟まれた辺を接着するようにします。 この三角棒の30度のスロープに、台車側の出っ張りが滑り込んで車体が傾きます。

接着した三角棒が台車に当たるので、台車側の出っ張りの動きに注意しながら、半分の高さくらいに切り詰めています。 ということは三角棒1.0mmでも良かったかもしれませんが、代わりに糊代が小さくなるので、これで正解だったかも知れません。

とりあえず、車両の前後の両側に施工しました。 S字カーブで脱線するようならば、片側だけにしようと思います。

側面の写真です。 台車の奥の三角棒が目立つようなら塗装します。

線路に載せてみました。傾いているように見えます。

続いて、T車になります。 原理はM車と同じで、車体側の三角棒のスロープに台車の出っ張りが滑り込むようにします。

T車には、ウェーブの三角棒1.0mmを使います。

三角棒で30度のスロープを作ります。 三角棒の先を少し斜めに切り、台車の中心軸に突き当てて瞬間接着剤で接着し、集電用の開口に掛からないようにアルティメットニッパーを使って切り落とします。 2枚目の写真は、中心軸の左右両側に施工を行った写真です。

これも、とりあえず車両の前後の両側に施工します。

次に台車側の調整です。 この調整をするとしないとでは、カーブでの車体の傾きがかなり違います。 方法は簡単で、台車の集電バネを指で押し込んで、台車からの突き出しを少なくします。 ただし、台車の首振り時に集電バネが集電板から離れてしまうようだったら、押し込んだ後の集電バネを引っ張ったりして長さを調節します。

最後にネジを少し緩めた状態で台車を取り付けるのですが、わざと緩めるということが気持ち悪かったので、ミニ四駆用の2mmのワッシャとスプリングワッシャを噛まして締めつけました。 今回は、ワッシャとスプリングワッシャは1箇所に付き1枚ずつ使いました。 (あまり強く締め付けると、樹脂製の床板のねじ穴を舐めてしまいます。また、多少は緩めないと試運転で脱線することがありました。)

線路に載せて写真で見ると傾いていないようにも見えますが、実物は傾いています。 あとはつなげて走らしてみるだけです。 今日はここまでとします。 では。<(_)>

マイクロエース 283系 オーシャンアロー スノープロウ取付

マイクロエース 283系 オーシャンアローにスノープロウを取り付けます。手持ちのスノープロウを使います。

スノープロウの邪魔なツメはそぎ落とし、スペーサーとして2.5mm×1.5mm×4mmのプラ角材を使います。

角材の2.5mm×4mmの平面をスノープロウに向けて瞬間接着剤で接着します。 その後、プラ角材の周囲をグレーで塗装します。(黒色の方が良かったかもしれません。)

台車のアーノルドカプラー用の突き出しに木工用ボンドで接着しました。 (下処理をしなかったのが悪かったのか、1回目はすぐにはずれてしまいましたが、2回目は少し多めの木工用ボンドで接着すると、その後はそれなりにくっついています。)

出来上がりはこんな感じです。 スカートと台車の間に大きめのスペースがあったので、それなりに雰囲気が良くなったと思います。 それでは。<(_)>

マイクロエース 283系 オーシャンアロー パンタグラフ改修(再)

マイクロエース 283系 オーシャンアローのパンタグラフのホーンを木工用ボンドで接着したのですが、ぽろぽろ外れるのでGクリヤーで接着し直しました。ホーンが外れてなくした分は、またKATOのASSYパーツを買ってきました。

ASSYパーツのシューの部分を外します。

写真の大体の形までアルティメットニッパーでホーンを切り出し、残った部分をアルティメットニッパーとデザインナイフで、次の写真の形に整えます。

最終的には、こんな感じにします。

Gクリヤーで、先週に加工したマイクロエース製のパンタグラフにホーンを接着します。

はみ出したGクリアーを、楊枝の先で巻き取って出来上がりです。

ホーンが外れるくらいなら良いのですが、それがなくなると再購入で大損害を被ります。 これでだめならスーパーXハイパーワイドを試してみます。 では。<(_)>

マイクロエース 283系 オーシャンアロー パンタグラフ改修

マイクロエース 283系 オーシャンアローのパンタグラフを、ダブルホーンからシングルホーンに変更します。 品番はA0761,A0762,A0763の古いロットになります。その後に改良品と銘打たれた最近のロットのパンタグラフは、シングルホーンに変更されているようです。手前が今回のマイクロエース製283系で、ダブルホーンパンタグラフです。 奥は比較用のKATO製の283系で、シングルホーンパンタグラフです。 実車は新製時からシングルホーンだったようですので、何とかしたいです。

KATO製のパンタグラフがそのまま取り付けられないか、マイクロエース製とKATO製のパンタグラフを較べてみたところ、どちらもWPS28のはずですが、取り付け脚の間隔やパンタグラフの形状が違います。 写真の左から順に、マイクロ製側面、KATO製側面、マイクロ製正面、KATO製正面です。 KATO製のパンタグラフは、側面が大きく、正面が小さいです。ただ切り詰めるだけではダメです。

試しにKATO製パンタグラフをマイクロエース製モハ283の屋根に載せてみましたが、取り付け脚の穴の位置が全く合致しませんでした。 また、KATO製パンタグラフ自体の前後方向の図体がかなり大ぶりなので、バランス的にどの位置に屋根に載せるかも悩みの種です。 結局、KATO製のモハ283のパンタグラフに載せ替える案はボツにしました。

とりあえず、今回の改修のために何でも良いからと、KATO製とTOMIX製でシングルホーンのWPS28の市場在庫を探したのですが、結構な品薄で、何とか見つかったのがKATO製の521系用のパンタグラフでした。

このKATO製の521系用のパンタグラフも、先ほどのKATO製の283系用のパンタグラフと同じく、取り付け脚の位置が異なっています。 実験したところプライマーを使っても瞬間接着剤がほとんど効かなかったので、脚の移設等の大規模な改造ができないことがわかり、色々と考えた結果、このパンタグラフのシングルホーンのみをマイクロエース製のパンタグラフに移植することにしました。

KATO製の521系用のパンタグラフシューからホーンを切り出します。 このとき、中央のシュー支えはホーンに残し、左右のシュー支えはホーンから綺麗に除去します。

次に、マイクロエース製の283系のパンタグラフから不要になるホーンをカットします。 カット位置は表裏から見るより、側面から見た方がわかりやすいです。

ホーンをカットしてシューを身軽にした後、先ほど切り出したシングルホーンを載せるために、シュー支えに筋彫りをします。

筋彫りにはラインチゼル(0.3mm)とデザインナイフを使いました。

パンタグラフにホーンを載せるにあたって、ホーンに残したシュー支えの幅は無調整でいけましたが、シューの間に収まらないときはヤスリやデザインナイフで調整します。

パンタグラフにホーンを載せたら、セロハンテープで仮止めしておき、シューの裏から写真の位置に木工用ボンドをチョン付けします。パンタグラフとホーンの接触面に楊枝の先でコニシのGクリヤーを塗り、接着します。Gクリヤーがはみ出した部分は、乾燥する前に別の楊枝の先で巻き取ります。余り力を掛ける部位ではないので、木工用ボンドの接着力でも十分だと思いますが、もしかしたら、セメダインのスーパーXハイパーワイドだともっと強固に接着できるかも知れません。 (2024/12/03 ホーンがぽろぽろ取れるので、Gクリヤーで接着し直しています。)

乾燥後、パンタグラフを屋根に戻して出来上がりです。 それらしくなったと思います。 では。<(_)>

マイクロエース 283系 オーシャンアロー 電球色LED化

マイクロエース 283系 オーシャンアローのLEDの打ち替えをします。 品番はA0761,A0762,A0763の古いロットになります。まず非貫通先頭車から始めますが、貫通型先頭車も工程に大差はないです。 写真は元の状態です。前照灯がオレンジ色です。尾灯は大丈夫そうです。 よって、前照灯のLEDのみ打ち替えます。 写真よりも実際は目立っている、前照灯と尾灯間の光の回り込みも何とかしたいです。

とりあえず、前照灯の電球色LED化から作業を進めます。 ライトユニットをばらしてライト基板を抜き出します。 写真の方向から見て、右側が前照灯用のLEDです。

LEDのリード線を基板に残して、LEDを素子のつけ根から切断します。

角形LEDの在庫がなかったので、側面照光チップLEDをハンダ付けします。 残したリード線を利用して、ハンダブリッジで通電させる感じです。

非貫通先頭車の前照灯用のプリズムに銀メッキがされていたのですが、銀メッキとプリズムの間にオレンジ色の層があり、LEDを交換するだけでは電球色になりませんでした。 仕方がないので、やすりを使ってプリズムの銀メッキとオレンジ色層を削り落としました。

組み上げて点灯試験をしてみましたが、前照灯は向かって右側が明るく、左右で光り方に差がありました。 また、やっぱり前照灯と尾灯間の光漏れがきついです。

まず、左右の前照灯の光量差の対策をします。 プリズムの入光側の半分に、遮光テープ(セメダインのラピーテープ)を貼りました。 (当然ですが、左右の明るい方を遮ります。)

次に光の回り込みですが、各LED間の遮光が充分にできていないことが原因のようです。 そこで、ライトユニット内の尾灯用のLEDのスペースを遮光テープで囲ってしまいました。

組み立てて再び点灯試験です。 前照灯の光量差もなくなり、前照灯と尾灯間の光の回り込みもなくなりました。 今回は非貫通先頭車を触りましたが、貫通型先頭車もライトユニットは同じ形状なので、作業も同じです。 (ただし、貫通型先頭車には前照灯用のプリズムの銀メッキはありませんでした。) では。<(_)>

マイクロエース 283系 オーシャンアロー 貫通形先頭部TNカプラー取付2

マイクロエースの283系オーシャンアローの貫通形先頭部にTNカプラーを取り付ける続きです。 品番はA0761,A0762,A0763の古いロットになります。

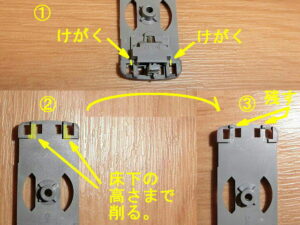

1枚目の写真のように、削った床板に置いたTNカプラーの周囲にそってけがき線を入れ、2枚目の写真のようになるまで更に床板を削ります。 このとき、面倒ですが床梁は残すようにします。

床板を削る手順ですが、先ずはライトレンズの穴を繫ぎます。 切れ味の良い小さなニッパーかデザインナイフを使います。

続けて、撤去する床板に床梁の運転台側までピンバイスで小穴を開け、ニッパーとデザインナイフで形を整えます。

床梁の後部側と床板の境目を、TNカプラーの幅でデザインナイフを使って筋を入れていきます。

筋が床板を貫通したら、床板の底側から床梁の下部を床板の厚みだけ、平刃の彫刻刀で削ります。

TNカプラーの後部の出っ張りが収まるように、床梁の後部側に小穴を開けてデザインナイフで削り広げていくと、ひとまず小休止です。

一休み後にカプラーの調整作業に入ります。 床板の準備の追加ですが、カプラーをなるべく前に出したいので、カプラーと当たる部分の床枠を削って薄く(細く)します。感覚的には80%くらいの厚みに削ります。 あと、カプラーの首が引っかかることがあるので、床枠の角にテーパーをつけます。(下の写真はテーパー加工後です。)

次にカプラーを当ててみますが、この段階ではカプラー前部が床枠に当たって床板に収まりませんので、カプラーに床枠と当たる部分をけがき出します。 けがいた部分をカットすると、カプラーが床板に収まるようになります。

仮組みをしてボディーとの干渉チェックです。 首振り時にボディーと接触する場合は、床枠を削る工程からやり直しです。 (カプラーを本体を前に出してあげるようにします。)

カプラーの首振りチェックが終わったら、床板に尾灯のライトレンズを組み込みます。 尾灯のライトレンズを組み込むと、干渉してカプラーが嵌まらなくなりますので、カプラー側面の当たっている部分をデザインナイフ等でカットしていきます。 当たっている部分は僅かですので、カプラーを切り込みすぎないように気をつけます。

無事にライトレンズとカプラーが収まりました。

干渉チェックをクリアしたら、カプラーの不要な胴受けのモールドをカットします。 また、後の工程のスカートの接着に邪魔なので、カプラー首下のカプラー本体下部の出っ張りの角を、斜めにカット(隅切り)してしまいます。

カット後の様子を上から見るとこんな感じになります。

やっと終わりが見えてきました。 木工用ボンドで、カプラーを床板に接着します。 クリアランス調整をした分、少し前後に緩いので、カプラーが後方にずれないように気をつけて接着します。

カプラーが接着できたら、最後にスカートの接着です。 (木工用ボンドを使っていますが、テールライトレンズに塗布しなければいけないときは最小限の量にする必要があります。(テールライトの光量が落ちるときがあります。))

スカートの接着時にも首振りチェックは忘れずに。

良い顔つきになりました。 木工用バンドは乾燥すると収縮するので、正面から見てスカートはわずかにハの字に気味に接着しておくと、乾いた頃には垂直が出るようになります。

連結面の感覚も問題ないです。 次は前照灯LEDの打ち替えです。 それでは。<(_)>

マイクロエース 283系 オーシャンアロー 貫通形先頭部TNカプラー取付1

マイクロエースの283系オーシャンアローの貫通形先頭部にTNカプラーを取り付けます。 品番はA0761,A0762,A0763の古いロットになります。

貫通先頭車同士で連結ができると言っても伸縮しないボディーマウントアーノルドカプラーで、車間もやたらと広くなります。また、解結した後にそのまま走らすのも見栄えが悪すぎます。かといって、ダミーカプラーへの交換も手間がかかります。

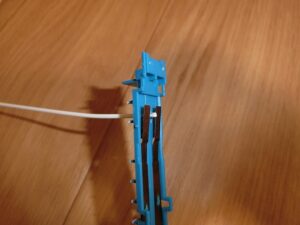

運転台側カプラー付近の側面と床裏の写真です。

今回はTNカプラーに、2段電連付きのJC6340を使います。 最終段階でスカートを床下に接着しますが、元のスカート左右に分割するか、KATOの283系のASSYパーツ(Z74-0939)を使います。 ただし、製品の元のスカートは奇数側と偶数側を共通パーツにしてごまかしているので、今回はKATOのASSYパーツを使います。 ASSYパーツ1袋で奇数側と偶数側の各2両、計4両分が取れます。

テールライトレンズはライトユニットとは別体で床板をくぐっていますが、特に固定されているわけでもなく、ここまでばらすと苦もなく外せます。

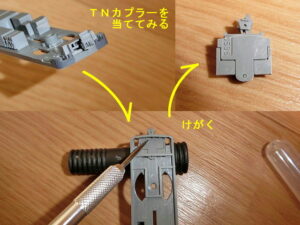

まずTNカプラーを加工します。 左の写真の赤線でカットします。

1枚目の写真のように、加工したTNカプラーを床板のテールライトレンズ用の開口部に添えて、開口部の立ち上がり部分にTNカプラーの幅の線をけがき、このけがき線の幅でテールライトレンズ用の開口部の立ち上がりを削り取ります。 このとき、最前面まで削り取らないように注意します。(写真のように少し残します。) 2枚目の写真が、できたスペースにTNカプラーを置いた様子です。

ここで運命の分かれ道になるのですが、1枚目の写真は、この時点で作業をやめて床板にTNカプラーを接着した場合と、ここから床板を削ってTNカプラーを埋め込んだ場合の作例です。 ここで作業をやめると、1枚目の写真の左や2枚目の写真のように通常の車両のカプラー位置よりもカプラーが低くなり、若干の違和感が出ます。反面カプラーの首振りに余裕があるので、上下左右に線路が大きく曲がってもカプラーが引っかかりにくいです。 一方、TNカプラーを床板に埋め込むと、1枚目の写真の右のようになり、見栄えは良くなりますが、カプラーの首振り時にボディーとのクリアランスが厳しくなり、S字カーブ中に勾配の変化点があるような厳しいレイアウト条件の場合は、脱線したりするかも知れません。きちんとした検証はしていませんが、走行予定のレイアウト条件を考えて作業を続行するかを決定する必要があります。 今回はTNカプラーを床板に埋め込むことを目標としますが、ここで作業をやめる場合は、TNカプラーの両サイドをテールライトレンズが当たる部分について削り、TNカプラーとスカートを床板に接着します。 今日はここまでで、次はTNカプラーを床板に埋め込む作業から始めます。<(_)>