先週にNゲージ化した「鉄道コレクション 国鉄419系(北陸本線・旧塗装)3両セットA」の灯火類の点灯化を行います。

イズムワークスの点灯化キットを使います。

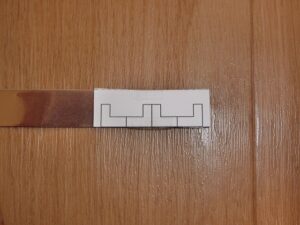

まずM車からですが、アルミテープを型紙に合わせて切り出します。

アルミテープを写真の位置に貼ります。

アルミテープの先は集電板に届かせますが、集電板の上下動を邪魔しないように貼ります。

集電板のアルミテープの上から、アルミテープ片で補強します。

こんな感じでM車は出来上がりです。 今回は室内灯を取り付けませんので、電装化の準備工事という感じです。

次にT車です。 まず台車の加工です。 台車の裏のくの字になっている部分のセンターにポンチを打って穴を開けます。 最初は斜めで、途中から垂直になるように開けていきます。 細いキリから徐々に太いキリに替えて、穴を大きくしていきます。

最終的に直径2.5mmの穴にします。 (バリ取りを忘れずに。。。)

T車用集電システムに入っている集電板と集電バネの出番です。

集電板を取り付けて車輪を嵌めます。

台車の上側からバネを差し込んで台車の出来上がりです。

床板に移りますが、アルミテープに型紙をセロハンテープで貼ります。

型紙の円弧の部分をパンチャーで切り取ります。

切り出して床板に貼ります。

余った部分を床板の内側に折り込みますが、段差の部分はカッターで切れ目を入れます。

アルミテープを貼り終わった床板です。 台車のバネが摺動する部分はシワを伸ばして平らにしておきます。

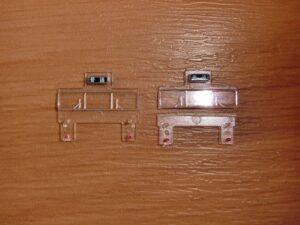

車体に移ります。 前面窓ガラスの下部をカッター等で切断し、ライト基板と共に取り付けます。 取り付けが緩いときは両面テープ等で固定します。

ライト基板のスペースを稼ぐために、側面ガラスの運転席・助士席窓下をカットします。

側面ガラスのツメにアルミテープを貼り、なじませます。

同様に左右側面ガラスの中央を除いた両端のツメにアルミテープを貼り、これらをそれぞれ2.5mm幅のアルミテープで接続します。

側面ガラスを嵌め、左右それぞれの側面ガラスの2.5mm幅のアルミテープとライト基板の端子を1.5mm幅のアルミテープで接続します。

1.5mm幅のアルミテープの両端を、アルミテープ片を重ね貼りして補強します。

組み立てた写真です。

点灯試験は良好でした。

やっぱりワインレッド色は格好良いです。\(^o^)/ これで5年越しの整備が終わりました。 今回の点灯化作業ですが、車体の加工や遮光処理が不要だったので難易度が低かったです。 それでは。<(_)>

投稿者アーカイブ: 管理人

鉄道コレ 国鉄419系 Nゲージ化

5年以上前に入線した「鉄道コレクション 国鉄419系(北陸本線・旧塗装)3両セットA」を、いよいよNゲージ化します。パンタグラフはパッケージに指定された0232 PS16HSではなく0234 PS16HGを使いました。 M車は中間のモハ418-1に設定します。 あと、カプラーはボディーマウントTNカプラーを使います。

先ずはT車からです。 車輪を金属車輪に交換します。

床下にウェイトを仕込みます。

検電アンテナを取り付けたボディーを乗せて出来上がりです。 無線アンテナも付属していましたが、取り付けませんでした。

次にM車ですが、先走って床下を動力ユニットに入れ替えてしまいました。 動力ユニットには床下機器と床下スペーサー、台車パーツを取り付けなければ行けません。 床下機器は元の床下から動力ユニットの同じ位置に差し替えるだけです。

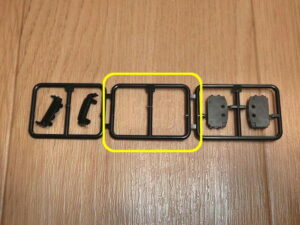

床下スペーサーはランナーの真ん中のMサイズが適合しました。 台車パーツはDT32を使います。

ボディーについてはパンタグラフを載せ替えます。

これでM車の出来上がりです。

鉄コレには幌がないので取り付けます。 PH-100の取り付けツメを切断して、木工用ボンドで接着します。

幌の取り付け前後の写真です。 余り雰囲気が変わらないような・・・。

これでNゲージ化が完了しました。 久しぶりにNゲージ化をしたのですが、手順を思い出すまで少し時間が掛かりました。 次は灯火類の点灯化を行う予定です。 では。<(_)>

TOMIX 急行かすが 整備

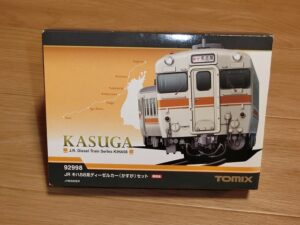

TOMIX 92998 キハ58系ディーゼルカー(かすが)セットのキハ58-3001をプチ改造します。

コンパクトな2両セットです。 この塗装はJR東海色というのでしょうか。

車番は印刷済みで、キハ58-3001とキハ65-3001です。 けれども、部品共用のためかキハ58-3001の特徴である、運転席側の客用デッキ上のベンチレーターが省略されていますので、今回はこれを取り付けてみます。

ベンチレーターはグリーンマックス製を使いました。 TOMIX製を使うなら、裏側の取り付けダボをそぎ落とせば良いだけです。 そのままでは屋根上の他のベンチレーターと色が合いませんので、調色して塗装します。 今回は、屋根が斜めになっているので、ベンチレーターの脚をわずかに削りました。

こんな感じに木工用ボンドで塗装済みのベンチレーターを貼り付けました。 ボンドを乾かしながら、はみ出たボンドを爪楊枝で刮ぎます。

キハ58-3001っぽくなりました。

急行かすがの最末期はキハ75だったようですが、やっぱりキハ58の印象が強いです。 では。<(_)>

TOMIX DD51 米子機関区 ステップ交換

先日に導入したTOMIX 2246 DD51 1000形ディーゼル機関車(米子運転所)をいじります。窓のHゴムやボンネットの分割部が黒色の仕様です。

模型を見ていて、直線状になっているステップが気になりました。 おそらく変形ステップが正解だと思います。

付属しているナンバーは1104 1119 1121 1134ですが、1104は左右で形が違う変態車で、あとの3つは 写真の1192と同じステップのようです。

ばらしてみました。 ステップは台枠にモールドされているようで、これを何とかします。

TOMIXの2251 DD51 北斗星色の台枠を調達しました。 こちらのステップは目的の形をしています。

ランボード部をねずみ色に塗装します。 マスキングは凸凹が多いので、かなり面倒です。

サイドの白線を消さないように気をつけて見えがかり部を塗装すれば、あとは適当です。

組み立ててみました。 ステップの側面を白色に塗れば雰囲気が出るのかも知れませんが、今日はやめました。

全体写真です。 エアタンク上のランボードのねずみ色と色を合わせたつもりでしたが、組み立ててみると色味が合っていなかったので、エアタンク上のランボードも同じねずみ色に塗り直しています。 (Mr.COLOR №333 エクストラダークシーグレイが近似色のようです。) 製造時期の早い500番台でも、ステップが交換された機体が多かったので、台枠の部品さえ手に入れば、同じように施工してみても面白いかも知れません。 では。<(_)> (2024/09/12追記) TOMIXから再生産が発表されました。 ステップ形状が改善されるとのことです。

TOMIX DD51 500 暖地型 整備

TOMIX 2245 国鉄DD51 500形ディーゼル機関車(暖地型)を整備します。 と言っても、車番を変更するだけですが。付属している車番は関東方面ばかりで面白くないですから、関西方面のDD51-725にします。 ですが、DD51-725は前面は白ナンバーで、側面が赤ナンバーです。 白ナンバーは昔の製品から流用できるのですが、赤ナンバーは作るしかないです。

ナンバープレートのベースには、余っているDE10の赤ナンバーを流用します。

ナンバーを切れの良い彫刻刀でそぎ落として、600番→1500番でやすり掛けをしました。 その後、インレタの転写のためにキャブにはめ込んでみました。

インレタはくろま屋さんの製品を使います。 ここでやらかしていて、間違えて下二桁が50~99番の数字のインレタを買ってしまいました。 本来は00~49番のインレタを買うべきでした。 またチマチマと数字を拾わなければいけません。

転写できました。 白ナンバープレートの文字間隔に合わせて、少しインレタの文字間隔をいじっています。

あとはスノープロウの撤去です。 九州仕様のDD51のスノープロウなしのカプラーホルダーを拝借してきて、交換します。

DD51-725の完成です。 これで亀岡や吹田

(第一)機関区時代として遊べます。 では。<(_)>

KATO DD51 0 暖地形 入線・常点灯化

KATO 7008-K DD51 0 暖地形が入線しました。

いわゆる非重連形と呼ばれるタイプです。 前面の連結部がゴタゴタせず、すっきりしています。

キャブ下の分割線が一直線で、500番台の後期形とは異なります。

デフォルトでは装着されていませんが、スノウプロウは付属品に含まれています。 九州から米子機関区へ転属後の時代にするなら、装着したほうが「らしく」なるようです。

上から見た写真です。

常点灯化するためにボディーを外しました。 キャブ、ボンネットの順に上に持ち上げて外します。 TOMIXのDD51のときのようなボンネットの横スライドは不要です。

CT-WorksでLK-101という常点灯基板を買いました。

上がCT-WorksのLK-101で、下がKATOのオリジナル基板です。 買い間違えました・・・。(T_T)

買い替えるのはもったいないので、LEDを打ち替えます。 使うのは、先日にエルパラで購入した側面照光タイプのチップLEDです。

砲弾型LEDを外してチップLEDを基板の空きスペースにハンダ付けします。

LEDを打ち替えた基板を動力ユニットに装着しました。

無事に常点化が完了しました。

ちなみに本来はこちらのLK-003を使うのが正解です。(^^; では。<(_)>

阪神vs日本ハム(2024年5月30日甲子園)

TOMIX DD51 LED取替

前回のDD51-798の前照灯を電球色LEDに打ち替えます。もともとの照光色は暗いトミックスオレンジで、ちょっともの寂しい感じがします。

まずはライト基板を露出させていきます。 最初にキャブを外しますが、2枚目の写真のガラスパーツの窓下のツメで止まっているので、キャブを広げるような形で引き抜きます。

次にエンジンカバーを外しますが、1枚目の写真の○印のダボに引っ掛かっているので、カバーを横にずらした後に上に抜きます。

無事にライト基板が露出できました。

LED部分の拡大写真です。 側面照光タイプのチップLEDです。

いつもの通りに普通のチップLEDを横倒しにしてもよかったのですが、今回はエルパラさんで側面照光タイプのチップLEDを購入して、使ってみることにしました。 2枚目がLEDを前から見た写真です。 本当は写真の左がアノード、右がカソードだったら良かったのですが、販売していたのは左右逆のチップだったので、上下逆さまにハンダ付けして使います。

ハンダ付けするとこうなります。 チップを逆さまにすると電極が基板から僅かに離れますが、ハンダで容易にブリッジできます。 それよりもこのLEDのケーシングが熱に非常に弱く、手早くハンダ付けを終わらさないと、簡単にチップがばらばらに溶けてスプラッタなことになります。

前後とも仕上がった基板です。

なお、1枚目の写真は遮光処理前のエンジンカバーですが、元々遮光処理はしてあるもののLEDが明るくなってボディーから光が透けてしまいます。 そこで、2枚目の写真のようにエンジンカバーの先の内側を黒く塗りましたが、塗装時に導光材を取り外そうとして、導光材のヘッドライト部分の出っ張りを折ってしまいました。 しかし、もともと導光材の嵌め合いがきつく、壊さず外すのは至難の業なので、破損が怖い場合は光漏れを我慢する必要があります。 今回は導光材が折れても余り光量に違いはなかったので、導光材をバキバキ折りながら外して、遮光塗装後にそのまま何食わぬ顔で元に戻してしまいました。(^^;

ついでにサージキラーを実装してみました。 回路定数はR=120(Ω)/2=60(Ω),C=1(μF)×4=4(μF)で、進行方向とは逆の前照灯のちらつきはだいぶマシになりましたが、完全には抑制できませんでした。さらに研究が必要なようです。

ボディーを元に戻して点灯試験です。 明るい電球色の前照灯になりました。 さりげなくナンバーがDD51-797になっているのは内緒です。 それでは。<(_)>

TOMIX DD51 手すり取替

90153 ベーシックセットEX DD51旧型客車・貨車セットに入っていたDD51-798の手すりを交換します。

部品を1000番台と共用しているのか、前面の手すりが湾曲したタイプになっています。

2245 DD51-500形 暖地型のばらしパーツの手すり部分を使います。

手すりパーツの比較です。 左が2245で、右が90153です。 形が全然違うので、ポン替えはできません。 手すりの部分だけをデザインナイフでそぎ落として取り替えます。

取り替え後の手すりパーツです。 最初は瞬間接着剤でやってみましたが、上手くいかないので木工用ボンドを使いました。 前面の灰色の板パーツを糊代に使います。

交換後のDD51-798です。 以前から気になっていた部分だったので、これで落ち着きました。 では。<(_)>