KATO キハ85の旧製品の前照灯と尾灯をLED化します。 以前も一度やってみた(←クリック)のですが、再度やってみます。

オリジナルは見ての通り電球です。

基板を取り出します。

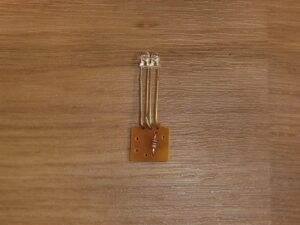

基板の電球とダイオードを撤去して、白色LEDと抵抗をハンダ付けします。

シートパーツからLEDの首を出すために、リード線を窄めます。

基板を床板に組み込むとこんな感じです。 LEDはなるべくシートのすぐ傍に首を出すように、リード線の長さを決めた方が良いようです。 リード線に余裕を持たせてLEDが前照灯や尾灯のプリズムに近くなると、プリズムの左右非対称性から左右の光量が不均一になって対応に困ります。

現行品に合わせて運転席を黒色に塗装しました。

運転席をひっくり返すとプリズムがありますが、セメダインのラピーテープで透明レンズと赤色レンズ同士を遮光しておきます。 また、ヘッドライトのレンズの集光部分は、マッキーのオレンジ色で着色します。

と、こんな感じでLED化ができました。 室内灯は素直にLEDの製品に取り替えています。 それでは。<(_)>

カテゴリーアーカイブ: 鉄道模型

KATO キハ85-1209もどき 製作

KATOのキハ85系は、最近の生産でほぼ全ての車種が製品化されましたが、それでも1車種1両のキハ85-1209はスルーされました。 そこで、もどきの製作をお手軽にやってみます。総本山からキハ85-202のASSYパーツを取り寄せました。

キハ85-202の1両分です。 結構なお値段ですね。

組み上げは簡単です。

車番は世田谷総合車両センター製のインレタで変更します。 元の車番は無水アルコールで簡単に消えます。 ドア横の車椅子表示のインレタはトレジャータウン製のインレタで追加します。

できました。 車椅子対応の座席を表現できれば良かったのですが、大工事になるので省略しました。 それさえ目をつむればキハ85-1209です。 実車は座席数が同じキハ85-1100との共通運用だったようです。 それでは。<(_)>

KATO 室内灯不点灯 修理

最近発売されたキハ85用のLED室内灯(11-225 4両分入)をいじっています。1つだけ不点灯のユニットがあり、テスターで当たると矢印の箇所の接触不良でした。 (ツノ状電極の基板クリップ部です。)

接触不良の解消のために半田付けをします。

点灯するようになりました。 こんな不具合もあるんですね。 では。<(_)> (2024/04/29追記) 関連記事:KATO 室内灯不点灯 修理(再)(←クリック)

根室本線 貨客混合列車

TOMIX 14系まりも 増結セット 入線

基本セットに引き続いて、やはりTOMIX 98542 国鉄 14 500系客車(まりも)増結セットが入線してしまいました。

付属品はジャンパ栓と便所流し管だけとシンプルです。 セット内容もマニ50×1,オハネ14×3,スハフ14×1,オハ14×1と地味な感じです。

マニ50です。テールライトが点灯します。(両サイドが点灯します。)

スハフ14は中間封じ込め仕様になっており、テールライトは不点灯でトレインマークの印刷も省略されています。

模型の設定時期はA寝台もグリーン車もなくなった時代の急行「まりも」ですが、当方がよく利用していた時代がちょうどこの頃で、新得駅で上り下りの急行「まりも」に乗り換えて列車ホテルとして利用させてもらった時代が懐かしくなって増結セットも揃えてしまいました。 さて、こうなると先日購入したDD51の車番を釧路機関区所属に設定しないといけませんね。 それでは。<(_)>

TOMIX 14系まりも 基本セット 入線

TOMIX 98542 国鉄 14 500系客車(まりも)基本セットが入線しました。

セット中のオユ10だが欲しかったのですが、オクでバラ売りが5,000円くらいだったので、ならば通販で10,000円と10%ポイントの新品の方がお得に感じで購入してしまいました。

付属品リストです。 転写シートが2枚付いていますが同じものです。 1枚当たりの収録内容は、 ・オユ10 2551~2555 ・マニ50 2137 2141 2153 2182 2190 ・スハネフ14 501~508 ・スハフ14 506~509 556~561 ・オハ14 533~538 ・オハネ14 501~517 が各3個と、 付録で5mm×4mmの白幕が5個です。

目玉車両のオユ10です。テールライトは両サイドで点灯します。

ベンチレーターが別パーツなのが良いです。

スハネフ14 500です。 寝台の色は青です。梯子付きです。 テールライトとトレインマークが点灯します。

トレインマークは「まりも」が印刷済みです。

オハネ14 500です。 寝台の色は青です。梯子付きです。

スハフ14 500です。 座席の色は青です。 テールライトとトレインマークが点灯します。

トレインマークは「まりも」が印刷済みです。

さて、余剰のスハネフ,スハネ,スハフはオクに流すかどうするか・・・。 では。<(_)>

TOMIX DD51 寒地型 入線

2250 国鉄DD51 500形ディーゼル機関車(寒地型)が入線しました。いつものプラケースです。

付属品はこんな感じです。 ダミーカプラーは最近の標準でしょうか。 ナンバーはDD51 671 699 706 711の選択で、メーカは全て日立です。

ラジエーターカバーがない特徴的な外観です。 前面の栓受けはTOMIX標準の白色です。標準で塗り分けているKATOとの差別化でしょうか?

ネット奥のエアタンクのモールドはお見事です。

ファンの羽はネットには貼り付いている感があります。 もう少し立体感が欲しかったです。

本製品もKATOとの競作になりましたが、常点灯が効く点で当社的にはTOMIXに分があります。 ですが、同時発売のTOMIXの急行まりもは見送って、以前に購入したKATOの急行宗谷を牽かせます。 しかし、昔は嫌われ者のDD51も今や格好良いの対象です。 時代が変わると何がどう転ぶかわかりませんね。 では。<(_)>

津川洋行 ポ50 入線

ポポンデッタ Osaka Metro 66系 入線

ポポンデッタの6041 Osaka Metoro 66系 後期車堺筋線8両セットが入線しました。 予約して2年以上が経っているような気がします。 ジョーシンの店員さんからの電話も「覚えていますか?」という感じでした。

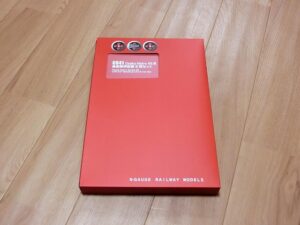

お馴染みになってきた赤いスリーブです。 付属品は純正室内灯を取り付ける支柱のみとシンプルです。

それぞれ、天下茶屋方4両と天神橋筋6丁目方4両です。

お顔です。 実車と同じく、連結器周りはすっきりした感じです。

パンタグラフ周りです。

動力車はマイクロエースチックな床下表現です。 T車と並べてみても違和感はないです。

後期車編成セットを選んだ理由なのですが、方向幕は天下茶屋です。 別に発売される未更新編成セットは北千里だそうで、これはちょっとイメージが違いました。

座席は塗り分けられています。

キハ189系のときのような、側面方向幕が光るギミックは実装されていません。

カプラーはアーノルドで、連結面間隔はこんなものかなと言った感じです。 カプラーポケットは簡単に外せるようなので、TNカプラーに交換するのもありでしょう。

だいぶ待たされましたが、良い感じの模型でした。 大阪市交通局/Osaka Metoroの車両は、既入線の60系とあわせて2編成目になりました。 今の所これ以上は増やす予定がないですが、さてどうなることやら。 では。<(_)>

KATO DF50 常点灯化

KATOの7009 DF50と7009-2 DF50 茶をCT-Worksの基板を使って常点灯化します。まず、DF50(一般色)です。

ライトユニットを外した動力ユニット側から長細い電極が出ています。

LEDのリード長さを指定して注文したのですが、CT-Worksが選んできたのがLK-301という品番です。

左が元のライト基板で、右がLK-301の基板です。 購入サイトの説明に従って、LEDの頭から基板までが6.5mmと指定して注文したのですが、送られてきたものはLED尻から基板までが6.5mmの商品でした。

返品するのも面倒なので、こちらでリード線長さを調整しました。 寸法が意外とシビアで、リード線が少しでも短くなるとボディー内に収まらなくなります。また、LEDのつばはニッパーでそぎ落としました。

車体に組み直すと、無事に常点灯が効くようになりました。

次にDF50 茶です。

DF50(一般色)と違って、動力ユニット側から突き出ているモーター送りの電極が短いです。

元のライト基板はチップ型のLEDにバージョンアップ?された基板ですが、先のDF50(一般色)と同じくLK-301のリード線を詰めて交換することにします。

そのままポン替えしたところ、ライトは点灯しますが走行しませんでした。 どうやらモーター送りの電極とライト基板とが接触不良を起こしているようで、電極が接触する基板面に銅小片をハンダで接着して、接触面積を増やします。

組み付けると無事に常点灯が効いて走るようになります。

これで、一般色3両、茶色1両の計4両の常点灯化が完了しました。 それでは。<(_)>