グリーンマックス 近鉄22000系ACE(未更新車)に付属品を取り付けます。

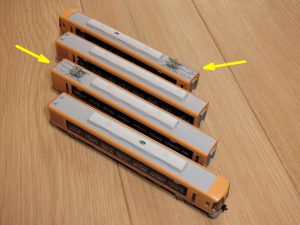

付属品と言ってもヒューズボックス等の屋根上機器だけになります。 黄色の矢印の先に取り付けますので、合計3両分の作業となります。 ちなみに、 4両編成は奥から、難波・京都 ← 22107 22207 22307 22407 2両編成は奥から、難波・京都 ← 22123 22423 です。

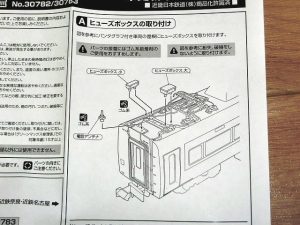

4両編成の説明書です。 2両分の作業ですが、それぞれでヒューズボックス大と小の位置が異なるので注意します。

2両編成の説明書です。 取り付けるヒューズボックスが4両編成より1つ少ないです。

付属品を取り付けた後の4両編成と2両編成の写真です。 今回は嵌合がしっかりしていたので、取り付けにボンドを使っていません。 電話アンテナはダボの先を少し斜めに切ってあげると取り付けやすくなります。

次に行き先表示を取り付けます。 前面は「難波」が印刷済みですが、側面は凹みだけです。 おまけにステッカーすら付属していないので自作しなければいけません。

ジャストシステムの花子を使って側面の行き先表示を作図して、ホワイトシートに印刷します。 ちなみに行き先は前面と同じ「難波」です。

切り出す大きさはカット&トライです。 もう少し字が小さい方が実写に近かったかもしれませんが、製図の精度と印刷の精度との双方の事情によりこの大きさになりました。

6両分を貼り終えました。

購入してから3ヶ月ほどかかりましたが、これにて近鉄22000系の整備は終わりです。 実車を初めて見たときはスタイルの良さにかなり衝撃を受けた記憶が蘇ります。 現在はリニューアルを受け、外装の塗色もイメージが変わってしまいましたが、思い出深い登場時の姿が手元に置いておけるのは模型の良いところです。

以前に整備した12200系,30000系と一緒にケースへ収めて、これで往年の近鉄特急シリーズの増備は一休みです。(ケースはTOMIX製で、ウレタンはTORM.製です。) これ以上、時代をさかのぼると記憶が怪しくなるので多分これで打ち止めになると思います。 この後しばらくはジンジャーエールをちびちび飲みながら彼らを眺めていたいと思います。 それでは。<(_)>

GREENMAX 22000系 TNカプラー化2

グリーンマックス 近鉄22000系ACE(未更新車)のTNカプラー化の続きです。 今回は車両間部分のTNカプラー化です。デフォルトのアーノルドカプラでの車両間隔です。ちょっと広いですね。

台車を引っぺがすと床板がボディーマウントTNカプラーを取り付けられるような形状になっていたので取り付けてみたところ、連結器が妻面より引っ込んでしまいました。 これでは前回の首長カプラーでも対応は難しそうです。

ボディーマウントはあきらめて台車マウントに方針を変更します。 0382 密連形TNカプラー(グレー)を使います。

素組みでカプラーポケットに放り込むとポケット内のバネの心棒に干渉するので、カプラーのおしりの突起を少しカットします。 カットしすぎると連結時にフニャフニャになって連結しづらくなります。

アーノルドカプラーをTNカプラーに入れ替えます。 なお、TNカプラーに付属するスペーサーを使用しています。

車両の間隔は良い感じです。が、少し走行試験を行ってみたところ脱線しました。(^^; どうやら元のバネを生かして遊びを作ったつもりだったことが仇になり、M車より前の推進運転になる車両では、カプラーが押し込まれてカプラーのおしりの突起とカプラーポケット内のバネの心棒が干渉して、カプラーがおかしな角度でロックされることが原因のようなので、元のバネを生かすことをあきらめることにします。

バネを撤去してしまうとカプラーがぶらぶらするので、代わりに透明プラ板片を挟み込みます。 写真のプラ板片は0.4mmのプラ板に1.2mmの穴を開けたものです。 なお、透明のプラ板片だと取り付け後に目立たなくなるので、タッチアップ等が省略できます。

まずスペーサー付きのTNカプラーをカプラーポケットの表(上)から収め、次にプラ板片をカプラーポケットの裏(下)から押し込みます。 仕上げにカプラーポケットからはみ出したプラ板片をニッパーで整形しておきます。

M車についても作業は同様なのですが、カプラーポケット兼ギアカバーと台車本体の嵌合が緩く連結時に台車が分解されてしまうので、写真の箇所に木工用ボンドを塗布しました。

連結間隔はとても良い感じです。

慎重に試運転を繰り返しましたが、今回はうまく行ったようです。

これですべての連結器のTNカプラー化が終わりました。 あとは付属品の取り付けと行き先表示シールの貼り付けが必要です。 最近は忙しくてなかなか模型をいじる暇がありませんが、少しずつ進めていきたいと思っています。 では。<(_)>

GREENMAX 22000系 TNカプラー化1

2月に幌枠を取り付けて放置していたグリーンマックス 近鉄22000系ACE(未更新車)をTNカプラー化します。まず先頭の運転台下の連結器から始めます。 (2月の記事へのリンク:GREENMAX 22000系 幌枠取付)デフォルトではダミーカプラーですのでTNカプラーに交換します。

JC6335を使います。 新ロットの近鉄22000系はダミーカプラーをTNカプラーに交換するだけです。

無事に交換できたように見えるのですが、連結時の車両間隔が幌枠1個分もないくらいでお顔がぶつかりそうです。さすがにこれではまずいと思って修正方法を探しました。

ネットを巡っていると、首の長いTNカプラー0339を利用した動画が公開されていたので、真似をさせていただきました。(みやこ模型様の動画を参考にさせていただきました。)

JC6335と0339の中身を入れ替え、首の長いJC6335改を作って車両に取り付けます。 また、電連部分がJC6335本体に残るように、これも入れ替えます。

これで安心して走行させられる車両間隔になりました。 次回は車両間部分のTNカプラー化を行います。 では。<(_)>

インドカリー 当選(再発送)

今日の京都駅 奈良線 103系

スーパーレールカーゴ 遅延

インドカリー 当選

桜満開 2021年

TOMIX 117系 WEST EXPRESS 銀河 入線

本日、TOMIX 98714 JR117 7000系電車(WEST EXPRESS 銀河)が入線しました。

最近、プラケースとスリーブに遊びがなくて取り出しにくいのですが、仕様でしょうか。

いつもなら転写が面倒な車番は印刷済みです。

ロゴもばっちり決まっていますと言いたかったのですが、先頭車のヘッドマークについてはもう少しくっきりと印刷してほしかったと思います。

パンタグラフ周りとクーラーです。

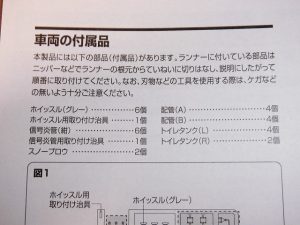

付属品のリストと車端部の部品の解説です。 車端部の配管の細密化は最近のTOMIXのトレンドですね。

参考に交換用パーツリストです。 パンタグラフが0289 PS16Wではないですね。専用品でしょうか。

なかなか落ち着いた感じの良い車両です。 117系と言われればそうなのですが、意識して見ないと新造車と見紛うばかりです。 ところで、実車の抽選には昨年の運転開始から応募していますが当たらないです。 今度のGW期間にも応募しましたがハズレっぽいです。(29日までに発表とのことですが。) では。<(_)>