明日の前夜祭からが実質的な初日になると思うのですが、「にじさんじ 7th Anniversary Festival」が始まります。

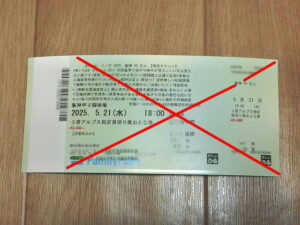

そのチケット販売でトラブルがありました。

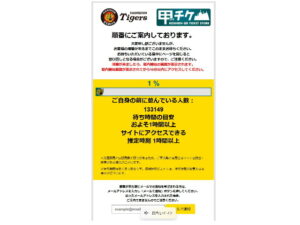

チケット販売を委託されていた楽天チケットの昨日付けの謝罪文です。

「本件の経緯につきましては、本日ANYCOLOR様より公表されている内容の通りとなりますが、…」と書かれており、これだけでは何があったのか皆目わかりませんが、にじさんじのTwitterを見に行くと、システムの設定ミスで大量のチケットが未売になっていたとのこと。それも優先されるべきファンクラブの方のチケットがきちんと売れていなかったようです。

昨年末の段階で、チケットの販売状況に違和感を感じたにじさんじ運営からの複数回の問い合わせに対して、楽天チケット側は問題ないと回答していたとのことで、顧客からの再三の問い合わせに対して、何も調査・確認をしていなかったと邪推されても文句は言えない状況だったようです。

そんなこんなで、運営が楽天チケットから「枚数はわからないけど、売れていないチケットがありました。」と言われたのが先週の2月12日だったとのことです。

結局、壱百満天原サロメ嬢のファーストライブは1,000枚以上が売れていなかったようですが、さすがに人気のライバーさんなのですぐに売れてしまいました。チケットは1万円以上しますので、これだけで1千万円以上が売れ残っていたことに…。(箱の大きさは5,000-10,000人のようです。)

今回の謝罪文で、楽天チケットが一切の経緯を書いていないということは、にじさんじ運営が既に楽天チケットを全く信用していないくて、「ウチが説明するからあんたは黙っとけ。」と言われたのではないかと思っています。

とにかく、チケットを買えなかった(ファンクラブの)ファンの方や、準備をしていたライバーさんたちのことを考えると、かなりやりきれない気持ちになりました。

しかし、謝罪文のページに、性懲りも無く楽天モバイルの広告リンクを貼る楽天チケットの神経の図太さには恐れ入ります。

では。<(_)>

(2025/02/24追記)

にわかリスナーの私には、にじフェスの入場券すら当選しませんでした。残念。

さすがに、5月からの「にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin' in the Rainbow!」ライブツアーはイープラスが扱うようになったようです。

チケット販売を委託されていた楽天チケットの昨日付けの謝罪文です。

「本件の経緯につきましては、本日ANYCOLOR様より公表されている内容の通りとなりますが、…」と書かれており、これだけでは何があったのか皆目わかりませんが、にじさんじのTwitterを見に行くと、システムの設定ミスで大量のチケットが未売になっていたとのこと。それも優先されるべきファンクラブの方のチケットがきちんと売れていなかったようです。

昨年末の段階で、チケットの販売状況に違和感を感じたにじさんじ運営からの複数回の問い合わせに対して、楽天チケット側は問題ないと回答していたとのことで、顧客からの再三の問い合わせに対して、何も調査・確認をしていなかったと邪推されても文句は言えない状況だったようです。

そんなこんなで、運営が楽天チケットから「枚数はわからないけど、売れていないチケットがありました。」と言われたのが先週の2月12日だったとのことです。

結局、壱百満天原サロメ嬢のファーストライブは1,000枚以上が売れていなかったようですが、さすがに人気のライバーさんなのですぐに売れてしまいました。チケットは1万円以上しますので、これだけで1千万円以上が売れ残っていたことに…。(箱の大きさは5,000-10,000人のようです。)

今回の謝罪文で、楽天チケットが一切の経緯を書いていないということは、にじさんじ運営が既に楽天チケットを全く信用していないくて、「ウチが説明するからあんたは黙っとけ。」と言われたのではないかと思っています。

とにかく、チケットを買えなかった(ファンクラブの)ファンの方や、準備をしていたライバーさんたちのことを考えると、かなりやりきれない気持ちになりました。

しかし、謝罪文のページに、性懲りも無く楽天モバイルの広告リンクを貼る楽天チケットの神経の図太さには恐れ入ります。

では。<(_)>

(2025/02/24追記)

にわかリスナーの私には、にじフェスの入場券すら当選しませんでした。残念。

さすがに、5月からの「にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin' in the Rainbow!」ライブツアーはイープラスが扱うようになったようです。

カレー味だから金色なのかもしれませんが、おめでたい色をしています。

ふたを開けると・・・、出ました「おくとパス」。 かなり苦しいだじゃれです。

聴視してみると、ふつうのカレーヌードルでした。 今日の日付の3月7日で検索すると、本日が入試の大学、高校が結構ヒットしました。 受験シーズン真っ盛りのこの時期を狙ったジョーク?商品ですが、受験生の代わりに私が食して、彼ら彼女らの健闘を祈りたいと思います。 では。<(_)>

チケット販売を委託されていた楽天チケットの昨日付けの謝罪文です。 「本件の経緯につきましては、本日ANYCOLOR様より公表されている内容の通りとなりますが、…」と書かれており、これだけでは何があったのか皆目わかりませんが、にじさんじのTwitterを見に行くと、システムの設定ミスで大量のチケットが未売になっていたとのこと。それも優先されるべきファンクラブの方のチケットがきちんと売れていなかったようです。 昨年末の段階で、チケットの販売状況に違和感を感じたにじさんじ運営からの複数回の問い合わせに対して、楽天チケット側は問題ないと回答していたとのことで、顧客からの再三の問い合わせに対して、何も調査・確認をしていなかったと邪推されても文句は言えない状況だったようです。 そんなこんなで、運営が楽天チケットから「枚数はわからないけど、売れていないチケットがありました。」と言われたのが先週の2月12日だったとのことです。 結局、壱百満天原サロメ嬢のファーストライブは1,000枚以上が売れていなかったようですが、さすがに人気のライバーさんなのですぐに売れてしまいました。チケットは1万円以上しますので、これだけで1千万円以上が売れ残っていたことに…。(箱の大きさは5,000-10,000人のようです。) 今回の謝罪文で、楽天チケットが一切の経緯を書いていないということは、にじさんじ運営が既に楽天チケットを全く信用していないくて、「ウチが説明するからあんたは黙っとけ。」と言われたのではないかと思っています。 とにかく、チケットを買えなかった(ファンクラブの)ファンの方や、準備をしていたライバーさんたちのことを考えると、かなりやりきれない気持ちになりました。 しかし、謝罪文のページに、性懲りも無く楽天モバイルの広告リンクを貼る楽天チケットの神経の図太さには恐れ入ります。 では。<(_)> (2025/02/24追記) にわかリスナーの私には、にじフェスの入場券すら当選しませんでした。残念。 さすがに、5月からの「にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin' in the Rainbow!」ライブツアーはイープラスが扱うようになったようです。

写真は、ラスト賞ではなく、A賞のIfくんのフィギュアです。 ぱっと見になんだか気持ち悪いですね。 そうです、両手とも左手になっているんです。 多分そうだろうと思ってパッケージをみるとMaid in CHINAでした。 どうやらあちらの国では、人間の体の形すらわからない人がいるようですね。 ネットで同様なエラーを検索しましたが、どうやらうちの子だけのようです。 ということでIfくんは、本日、江戸の病院へ旅立ちました。 そこで検品されて、しばらくしたら正常品が戻ってくる予定です。 では。<(_)>