ボク、悪いスライムじゃないよ。部屋のクッションを見ていたらつい・・・。<(_)>

投稿者アーカイブ: 管理人

二月の勝者 15巻 発売

TOMIX 215系 プチ整備

先日編成番号の転写に失敗したTOMIX 215系を何とかします。前面ガラスに直接転写しようとして失敗しましたので、別の方法を採ります。

ホワイトラベルにフォントや大きさを調整しながら「NL4」を印刷します。

今回はライトケースにホワイトラベルを貼ります。 1枚目の写真の左が張る前で、右が張った後です。 シールの貼りしろがないので、2枚目の写真のように少しシールが上にはみ出します。

ライトケースを嵌めたり外したりを繰り返して位置を微調整すると出来上がりです。 それでは。<(_)> 追記:パーツの取り付け・車番の転写作業はこちら。(2022/03/30)

桜 2022年

TOMIX 215系 整備

今週はTOMIXの215系にパーツ取り付けと車番の転写を行いました。

パーツといってもアンテナだけです。 2両あるモハ214のそれぞれに2個づつ取り付けます。

次は列車名と列車番号の前面ステッカーです。 位置合わせのために何度か分解・組み立てを繰り返さないといけないので、ちょっと面倒です。 ずいぶん迷いましたが「湘南ライナー」にしました。

最後はドア横の号車表記と車番の転写です。 写真は1枚ですが、全車が対象なのでこれが一番面倒です。

これで終わりです。 (前面ガラスに編成番号表記を張れば完璧なのですが失敗してしまいました。) それでは。<(_)> 追記:前面窓に編成番号を入れてみました。(2020/04/06)

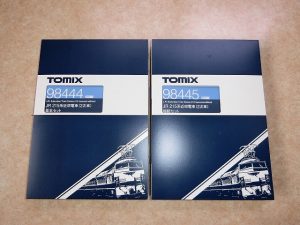

TOMIX 215系 入線

TOMIXの98444 JR 215系近郊電車(2次車)基本セットと98445 JR 215系近郊電車(2次車)増結セットが入線しました。

両端の先頭車の1階部分は機器が収まっていますが、オール2階建て車両と言っても間違いないくらいのフォルムです。

付属品は車番等の転写シートと前面表示シール及び電話アンテナとわずかです。 転写シートには、NL-2~4編成の車体番号,号車番号・禁煙・車椅子,前面編成番号が、 シールには、 (列車番号) 3762M 快速アクティー 3728M 3735M 湘南ライナー 3454M おはようライナー 9591M ホリデー快速 ビューやまなし (種別表示) 快速アクティー,湘南ライナー,おはようライナー,ホリデー快速 ビューやまなし が収録されています。

編成はこんな感じです。(TOMIXの説明書より。) 似たような車両ばかりでケースから出してしまうとそれぞれが簡単に判別ができなくなるので、初めに床板にでも整理番号シールを貼っておいた方が良いです。

先頭車のマスクはのっぺりとした感じです。カプラーはダミーです。 中間車はアーノルドカプラーで、パンタグラフは2本ホーンの菱形パンタグラフです。 下手に紹介するよりメーカーの製品情報の方が詳しいので、これ以上はやめておきます。

編成全体ではこんな感じです。 圧迫感のある車内にボックスシートと居住性は必ずしも良くなかったですが、2階建てが好きな私は、快速アクティーでの運用時にわざわざ時間をずらして、この215系を選んで乗っていました。 すでに全車が廃車になり、そんなこんなも昔の話になってしまいました。ちょっと寂しいです。 では。<(_)>

TOMIX DD51 整備

TOMIXのジャンクなDD51を整備します。2219 暖地型に2214 A寒地仕様の

キャブ前面窓ガラスを載せ替えただけのものです。 あとはナンバープレートの調達が課題でした。

朗堂さんのナンバープレートを購入しました。元々はKATO製DD51用とのことです。 プレートの裏にはダボも何もない、真っ平らな製品です。

車体の溝に嵌めてみましたがナンバープレートが長すぎて入りませんでした。 サイドを削ることも考えましたが、文字まで削らないと入りません。

そこでナンバプレートの真ん中のスペースを切り詰めることにしました。 切断箇所が目立たないように「1」の字の真横を薄刃ニッパーでカットします。

カットしたナンバープレートを慎重にやすりで削って長さを詰めていくと、車体の溝に何とか収まりました。切断箇所もわかりません。 意外とナンバープレートの材質が柔らかいので削りすぎに注意です。

お顔です。 プレートの固定には木工用ボンドを使っています。 今回は1102号機にしました。北斗星色に塗り替えられる前の想定です。 千の位と百の位の「1」の字同士の間も若干切り詰めるともっと本物らしくなりそうですが、かなり神経がすり減るのでやめました。

メーカーズプレートを「日立」にして、ホイッスルを取り付ければ終わりです。 これでTOMIX 2214もどきの完成です。 国鉄時代をイメージしていましたが、無線アンテナ付きの屋根も交換パーツにあるので、急行「はまなす」とかも牽かせられないでしょうか。(もう1両あれば「北斗星」の前に立てますが・・・。) それでは。<(_)>

ダイソン DC62 修理

モーターヘッドが動かなくなったdyson DC62を修理します。

8年以上使っていますので、寿命と言えばそれまでなのですが。

グリップを握ってもモーターヘッド送りの電圧が出ません。 (結果論ですが、ここで本体の故障と疑ったのが間違いでした・・・。)

とりあえず分解してみます。 詳しい分解の仕方はいっぱい動画が上がっているので割愛します。

一番の肝は1枚目の写真の白いぽっちを、棒状のものでつまんであげることですが。

モーター部分とサイクロン部分が分かれました。

動作確認済みのDC74のモーター部分と交換します。 DC62とDC74のモーター部分はロゴが違うくらいで全く同じに見えます。 モーターヘッド用のDC-DCコンバーターの不具合ならこれで直るはず・・・。

結果は玉砕でした。 テスターで電圧を当たってみると、この状態でもモーターヘッド送りの電圧が出ていません。 もしかして負荷を繫がないと、送り側の電圧が上がらないタイプなのか?

まさかと思って、モーターヘッドを分解しました。こちらも分解方法は割愛します。 見事に白色のコードが破断していました。 先にモーターヘッドを調べておけば良かった・・・。

切断したコードをつなげてモーターヘッドを組み直すと、・・・直ってしまいました。 「今回の件からお前が得るべき教訓は、電圧が出ていないからと言って壊れていると思わないことだ。」(貝木泥舟風に。) では。<(_)>