ほぼカニを試食しました。 昨年の芸能人格付けチェックで出た食材です。(今年は「ほぼタラバガニ」でした。)見た目は何となくカニっぽく、9本位入りとやや中途半端な数量です。 肝心のお味ですが、普通のカニかまです。(^^; 口に含んだ段階で保存料の風味が広がるので、カニではないことがすぐに分かります。 茹でたり何かと和えたりすれば誤魔化せるかもしれませんが。 食感も明らかに本物と異なりますが、これも調理方法で何とか出来るのかもしれません。 では。<(_)>

投稿者アーカイブ: 管理人

謹賀新年(2021年)

今年は茹でたそば

サトウのご飯 当選

クリスマスケーキ 当選

キョロちゃんからのクリスマスプレゼント 当選

冬至(2020年)

TOMIX EH200 入線

先日のEH500とのEH級つながりで、TOMIX 9180 JR EH200形電気機関車を入線させました。H級機用のでっかいプラケースです。

ぱっと見に屋根上も含めてシンプルな外観です。 解放てこは取付済みで、手すりは後付けです。 側面のロゴ類も印刷済みです。

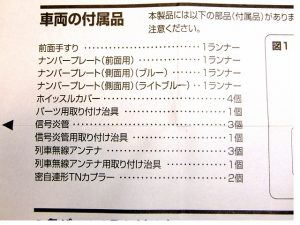

付属品リストです。 ナンバープレートの機番は7,8,14,23の4種類でした。

ライトは電球色LEDです。 ネットでよく言われている通りに少し暗いですが、許容範囲だと思います。 なので、高輝度LEDへの打ち替えはしないことにします。

当鉄道ではKATO製に続いて2機目ですが、今回は平和に入線させることが出来そうです。 (1機目は電装系を色々といじったので・・・。) では。<(_)>

TOMIX EH500 3次形 整備

引き続いてEH500の3次形も整備します。今回はTOMIX 9161 JR EH500形電気機関車(3次形・GPS付後期型)です。 先日の1次形・2次形から少しロットが新しくなり、プラケース入りのモデルです。 TOMIXのホームページによると21~62号機(45~50号機を除く)とのことです。

解放てこは取付済みで手すりはユーザー取付パーツとなっており、特別な加工の必要が無いです。 ただし、ライトは相変わらずオレンジ色ですので、LEDを打ち替えます。

LEDを打ち替える前と後の写真です。旧製品と違ってLEDはチップタイプになっています。 旧タイプの基板と同じく部品面が下になる構造なので、LEDの左側がアノード(+)側だと思ったのですが、配線パターンが抵抗の下をくぐって正負が反転しており、予想に反してLEDの右側がアノード(+)側でした。

LEDを電球色に打ち替えて付属品を取り付けたあとの写真です。 常点灯回路のお陰かLED回路にサージキラーを取り付けなくてもほぼ問題はありませんでした。 機番は37号機にしました。21号機のナンバーがあれば、2017年にE26系を牽いての試運転を引き受けた機体にできたのですが残念です。 ともあれ、手を入れていると3両で1ヶ月ほどかかりましたが、これでEH500の整備は終わりです。 では。<(_)>

TOMIX EH500 2次形 整備

先月にTOMIX 2142 JR EH500形電気機関車1次形を整備しましたが、1次形があるなら当然・・・2次形も保有していたりします。(^^; 同じく紙箱のTOMIX 2143 JR EH500形電気機関車2次形です。

途中の工程をざっくりとすっ飛ばして整備後の姿です。 基本的に1次形と同じ加工ですが、2次形は前面手すりのために穿孔した穴の真横にヘッドライトがあり、手すりを差し込むとヘッドライトの透明パーツと車体内で干渉するので、透明パーツの方をカットして対応しています。(外部からは分かりません。) あと、1次形と同じく2次形の初期の機体の落成時には金太郎ロゴがなかったようですが、転写シートで金太郎ロゴが入れられた後の姿にしており、側面のJRFマークの大きさから機番は3号機にしています。

加工が終わった1次形と2次形です。 後ろに未整備の3次形が控えていますが、そちらの方は手すり・解放てこに対応したロットなのでそれほど手が掛からない予定です。 ただしこの3次形はGPSアンテナが設置されているタイプなので、今回整備した1・2次形と時代設定が違うのですが、そろえようとすると面倒なので気にしないことにしています・・・。(^^ゞ では。<(_)> (参考記事) 「TOMIX EH500 1次形 整備」 「TOMIX EH500 1次形 サージキラー取付」