KATOから夜行鈍行「はやたま」の発売がアナウンスされました。10-1881 夜行鈍行「はやたま」8両セットで9月に発売予定です。 「からまつ」「山陰」と発売されて、きっと「はやたま」も発売されるはずと半ば祈るような感じでいたのですが、やっと実現しました。 「『はやたま』の和歌山市~和歌山間の牽引に使用されたDD13用のナンバープレートも付属いたします。」とのことで、これも楽しみです。 KATOのDD13は保有しているので、このナンバープレートを取り付けることが決定しました。 早速、Joshinさんで予約しました。9月が楽しみです。 では。<(_)>

カテゴリーアーカイブ: 紹介

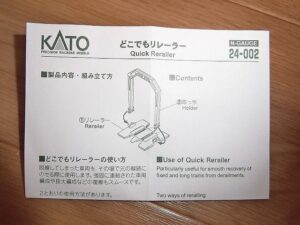

KATO どこでもリレーラー 購入

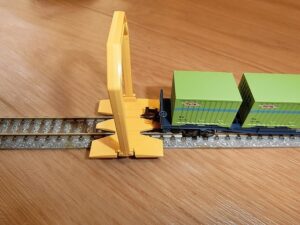

先月発売されたKATO 24-002 どこでもリレーラーです。結構すぐに売り切れてしまいました。

組み立ては簡単です。 まずパーツを切り離します。

説明書通りに組み立てるとできあがりです。 この程度の難易度だと、組み立て説明書は要らないかもしれません。

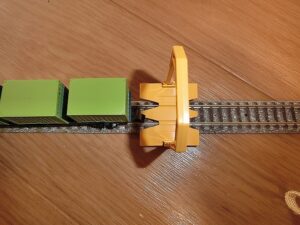

レールに載せてみます。 ユニトラックを持っていないので比較はできませんが、TOMIXのレールだからと言って、使い勝手が悪くなると言ったことはなさそうです。

レールジョイントの真上でも使用できます。

説明書には、リレーラーをスライドさせる方法と、車両をスライドさせる方法が載っています。

リレーラーをスライドさせてみしたが、失敗しました。 少しコツが必要なようです。

車両をスライドさせる方法は、すんなりと成功しました。

このリレーラーのすごいところはカーブレールの上でも使えることです。 写真はカーブレールC280の上の写真で、車両をスライドさせて難なく使えました。

分解も簡単で、使い終わったらコンパクトになります。 なかなか良い買い物でした。 それでは。<(_)>

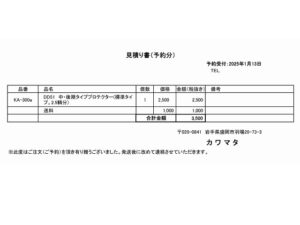

カワマタ DD51 プロテクター 予約

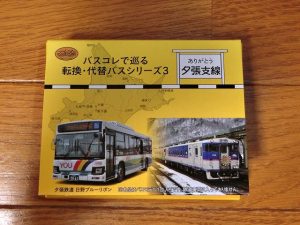

根室本線 貨客混合列車

KATO サウンドカード 寝台特急 購入

TOMIX 50系 快速海峡 発売予告

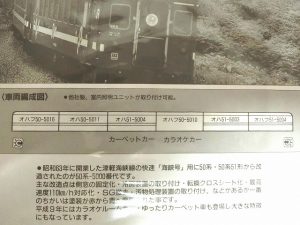

TOMIXからは先の215系と同時に50系の快速海峡も発売が予告されています。 ですが、以前に発売されていたマイクロースの海峡セットは保有していますので、 購入するかどうかは微妙です。保有しているのは改良品よりも前のセットです。 増結セットも購入してx6両+2両で8両編成です。ウレタンは入れ替えています。

セットの車番は写真の通りです。 ライトユニットは基本セットの両端にしかないマイクロエースらしからぬセットです。 正直なところ快速海峡にはカーペットカーやカラオケカーとかが連結されていない時代にしか乗車したことがないので、このセットにはいまいち親近感が湧わかないんですけどね。

模型は昔のモデルらしく、オハフの妻面にしかガラスは入っていません。 中間車の妻面など連結してしまえばわからないので、この割り切りは嫌いではありません。

あと、何故か集電方法が違います。 車輪の色が異なるのは、購入後に自分で交換したからだと思います。

オハ51-5003とオハ51-5004(カーペットカー)はKATOのTR217の台車に交換しました。 ポン替えはできなかったので、床板の台車の取り付け部をガシガシ削って中心ピンをプラパイプで再生させています。が、よく見ると車高が揃っていませんね。やりなおしかな・・・。 台車はカプラーポケット付きでは無く、KATOカプラー専用のものしか入手できなかったので、カプラーをKATOカプラーに統一しています。 TOMIX製の台車枠も探したのですが、カプラーの腕の突き出しが長い14系用のものしか見つからず断念しました。かつては腕が短い台車枠も販売されていたようですが。 台車を交換してから気づいたのですが、台車がTR217に交換されてからほどなくドラえもんラッピングになってしまったはずなので、かなり短い期間の姿になってしまったかもしれません。 なお、AU13形クーラーも形状が気に入らなかったので、すべてTOMIX製に交換しています。

最後に手持ちの快速海峡の写真を探したのですが、これしか出てきませんでした。(^^; 当時はデジカメなんて庶民の手には届かない代物で、写真は「写るんです」で撮っており、ピンぼけだとかはプリントしてみて初めてわかる時代でした。 そんなこんなでちょっと後悔と感傷にふけっています。 それでは。<(_)>

TOMIX 215系 発売予告

2020年の特急ニセコ号

今年こそはキハ183系の「ふらの・びえい号」と「特急ニセコ号」に乗るぞと意気込んでいたのですが、「ふらの・びえい号」は新型肺炎の関連で運転されず、「特急ニセコ号」も旅程を立てようとしていた時点で、これまた新型肺炎の感染がすごい勢いで広がっていたので、リスク回避のために断念し・・・。結局のところ乗りに行くことができないまま、本年の運転が終了してしまいました。

ということで残念ながら模型の写真です。 JTB時刻表によると運転計画は、 2020/9/5-7,10-14 9012D 札幌7:57発 函館13:40着 8011D 函館13:58発 札幌19:27着 でした。(往路と復路の列車番号が、それぞれ9000台と8000台になっていますね。) YouTube等の情報から毎日の編成をチェックしていましたが、期間中での車両の差し替えはなく、 函館←キハ183-1503 キハ182-502 キハ183-1555 だったようです。(2枚目の写真の左手前側が函館方としてイメージしています。) まるで特急サロベツの編成ですが、模型ではTOMIXの特急大雪セットBのキロハ182-0を抜いて、キハ183-1550のシートを青色に塗り替えれば再現できそうです。(シートの色を気にしなければそのままでも・・・。) 写真のヘッドマークは昨年末に購入した特急ニセコセットのものを使っています。 とりあえずキハ183系はいつまで走っているのか分からない状況ですし、なんとかチャンスを見つけて乗りに行きたいなぁと思っています。 それでは。<(_)>

KATO 中空軸車輪<車軸短> 購入

KATO 11-611 中空軸車輪(スナップ式台車用・黒)<車軸短>8個入を購入しました。右が今回購入した車輪です。 左は比較用の11-606 ビス止め台車用の車輪です。

各写真の右の車輪が今回購入したスナップ式台車用の車輪です。 車輪、フランジ径、車輪間隔や車輪の厚みには違いがないようですが、確かに品名通りに車軸の突き出しがかなり短くなっています。 実際のところ、先日ビス止め台車用の車輪に交換したシキ1000と再交換してみましたが、ポロポロと台車から外れてしまい使い物になりませんでした。 手持ちの車両を黒染車輪にしたい場合は使いどころを間違わないようにしないといけないようです。 それでは。<(_)>