自主的に外出の自粛をしていましたが、さすがに家に籠もりきりだと身体がだるいので、玄関まで出て外の空気を吸いました。昨日は春の嵐で桜吹雪状態になっていましたが、今日も桜はきれいに咲いたままでした。 今年は肺炎禍の影響で残念な入学式になっていますが、桜を見ていると何だかほっとします。 しかし、日光に浴びないとビタミンDの不足で骨が弱くなりそうです。 それでは。<(_)>

TOMIX さよならトワイライトエクスプレス 収納

TOMIX トワイライトエクスプレス アンテナ・幌枠取付

TOMIXからさらに改良されたトワイライトエクスプレスの発売が間近ですが、買い換えるお金もないので現在ある旧製品を触っていきます。 所有しているのはTNカプラー対応床板になる前の製品なのですが、現行製品に付属しているアンテナや幌枠と言ったおしゃれなパーツはありません。なので、余剰パーツや分売パーツで何とかします。

アンテナはオハ25-551とオハネ25-551の右側の幌枠の真上に取り付けます。

幌枠はオハネフ25-501の乗務員室側に取り付けます。

アンテナは北斗星セット等の余剰パーツを使います。TEC STATIONでも品番:e-92563で扱いがあります。 幌枠は分売パーツのPH-400を使います。 アンテナの取り付け穴は治具を使ってピンバイスで開けます。 穴径がφ0.6mmで入らず、φ0.7mmで緩いです。(中途半端・・・。) 木工用ボンドで固定しましたが緩みがちですので、プライマー+瞬間接着剤での固定に変更する予定です。 幌枠は裏のツメをカットして木工用ボンドで車体に貼り付けます。 こちらは渡り板の裏が糊代になるのでしっかり付きます。

出来上がりはこんな感じです。 ちなみに帯はくろま屋さんのインレタで更新後の帯にしています。 転写時に強くこすると黄色帯がつぶれて上下の銀帯を隠し気味にするので、力加減が難しいです。 TNカプラー非対応の床板のロットですが、とりあえず中間部のTNカプラー化の予定はないので、寝台の梯子くらいが新製品との大きな違いでしょうか。 (スロネフ25とカニ24は、見た目と機関車との連結を考慮してTNカプラー対応の床板に変えましたが。) 旧製品でも、まだまだ現役でいてもらいます。 それでは。<(_)>

TOMIX トワイライトエクスプレス スロネフ25 ジャンパ栓取付

TOMIXのトワイライトエクスプレス スロネフ25のジャンパ栓を加工します。

実のところ製品に付属していたダミーカプラーとジャンパ栓パーツがないので、TNカプラー(0374)と分売パーツのダミーカプラー(24系25形用)(PZ6261)のジャンパ栓パーツを取り付けましたが、実車ではパーツに表現されているジャンパケーブルはぶら下がっていません。 と言うことで、これを切り取ってしまいます。

作業に使用した薄刃のニッパーです。 写真のニッパーはお値段が5k円ほどのアルティメットニッパーなる製品で、確かにサクッと切断できますが、ここまで高価なニッパーでなくても良い感じです。

切断後の写真です。らしくなったと思います。 そもそも製品付属のジャンパ栓パーツもなぜか少し寂しい形状なので、今回の加工品のほうが良い印象です。 では。<(_)>

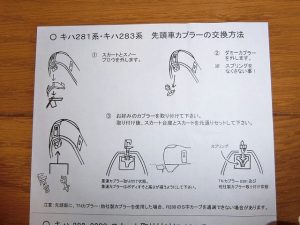

マイクロエース キハ281系/283系 カプラー交換

マイクロエース キハ281系/283系のカプラーをTNカプラーに交換します。

この模型は、281系をベースに札幌方に283系の2両が増結されるようになっています。 (1~7号車に8・9号車を増結します。)

カプラーの交換に関しては別紙で説明する等、意欲的なのですが・・・。

付属の増結用アーノルドカプラーをキハ281に取り付けると、写真の通りで車両間の間隔が開きすぎます。 もう1つ説明書に紹介されている台車マウントTNカプラーを使う方法だと、今度は首振りがうまくいかなくて走行が不安定になります。 仕方がないので車両を改造してボディーマウントTNカプラーを使用することにします。

使用するのは1段電連付き密連形カプラーのJC6335です。

まずは作業が簡単なキハ282からです。 床板にTNカプラーとスカートを取り付ければ終わりですが、床板のダボ穴は1.1mmのキリで広げておきます。 説明書では0339のジャンパ栓を落としたTNカプラーを使い、スカートをカプラーに取り付けるように見えますが、説明書の通りにするとスカートの下部がレールに当たり話になりません。

次はキハ281です。 スカートを切り込みます。 スカート内側の幅はTNカプラー本体(胴受け)の幅にしておきます。

TNカプラーのつめ(黄色丸部)は切り取っておきます。

TNカプラーをφ1.4×2mmのビスで床板に固定します。 TNカプラーの位置はスカートを仮付けして決めておきます。

スカートは木工用ボンドでTNカプラーに固定します。 続いてTNカプラーに被せるようにスノープロウを木工用ボンドで取り付けます。スノープロウは適当にプラ板を噛ませて高さを調節します。

連結面の間隔はバッチリです。

ほかの連結面についても、アーノルドカプラーのままだと余りにも間隔が広すぎますので、TNカプラーに交換します。

しかし、説明書のままポン替えすると連結器が首振り時に排気筒にぶつかって脱線します。

こんな感じで排気筒の下部を削り取ります。 走行条件によってはもう少し大きく削り取らないとカプラーの頭が引っかかるので、現物合わせをします。

カプラー交換後の写真です。 ここでもJC6335を使っています。

これでカプラー交換がすべて終わりました。 では。<(_)>

KATO C62 東海道形 ボディー分解

「KATO 2019-2 C62 東海道形」のボディーの外し方です。 どこかを壊す可能性が高く、用事がなければ分解しない方が良いです。

キャブを外します。 キャブ右前の小さな部品はそっと上に持ち上げてダボを外します。 キャブ左前のパイプはキャブを持ち上げると引っかかって来るのですが、軟質プラ製なのでよほど運が悪くない限りは折れないです。

まずボディーの後ろ側を少し持ち上げて外します。 下回りのランボードはそれなりに丈夫ですが、ボディー側の各パーツは繊細なので指を掛けるところに注意します。 このとき前面の蓋が外れるときと外れないときがあり、外れないときでも少し隙間ができていると思うので指で外します。

次にボディーの前側を持ち上げて外します。 前面のデフレクターのパーツは前に引き抜く感じで外します。 分解してみると4箇所のダボでボディーが固定されていたことがわかります。

おまけです。 テンダーの分解写真です。 手順の最初は台車の裏のツメをはずすことです。

とりあえずお手軽には分解できない模型なので、分解するときはそれなりの覚悟が必要です。 それでは。<(_)>

KATO C62 東海道形 整備

ジャンクな「KATO 2019-2 C62 東海道形」が安価に手に入ったので整備してみました。C62のリニューアルシリーズの最初の製品となる東海道形ですが、その中でも最初期ロットの製品です。

手持ちのC62と比較してみました。 丸印のところの警笛が欠損しています。

当方の在庫品の銀河モデルの汽笛を取り付けました。 形状が実車の写真と少し異なっていたので、削ってそれらしくしました。 警笛の取り付けダボはそのまま突っ込んで接着すると蒸気溜め内部のウェイトに当たってしまいました。最初から短くしておけば何ともなかったのですが、裏から瞬間接着剤で止めてしまった後だったので如何ともし難く、あきらめてウェイトの方を削りました。 なお、ボイラーの外装を外すにはコツが必要ですが、また別の機会にでも書き残そうと思います。

よく見ると正面のヘッドマークステーが折損していたので、プラスチックのランナーを接着して復元しました。

また、キャブ下の縦長の四角い部品(黄色丸内)が傾いてしまっています。 製品の設計時のエラーのようですが、この四角い部品の真裏のダボ穴をキリややすりで右の方に大きくしてあげると多少は解消できます。 写真を撮り忘れましたが、このパーツは2枚目の写真の黄色い枠の範囲で一体成形になってるので、外すときは注意が必要です。 ダボ穴のエラーのせいで何もしなくてもこのパーツに無理な力がかかっていますので気を付けないと配管が折れそうです。

ついでに前照灯のLEDもオレンジ色から電球色に取り替えています。 普通のチップLEDを横倒しにして前方を照らすようにはんだ付けしています。

ナンバープレートも欠品だったので手持ちの「KATO 2019-2 C62 東海道形」の余剰パーツをつけました。空気作用管や重油タンクの位置から名古屋機関区に配置された頃かなと思ったので「C62 17」にしています。 機体を改造すれば別の番号が使えそうでしたが、特定機番に思い入れがあるわけでもなく、重油タンクの移設・撤去等の大工事になるのであきらめました。 あと、この製品は動力性能がじゃじゃ馬なことで知られていますが、集電関係を清掃すればそれなりに走ってくれています。ただ、勾配のあるレイアウトは未検証です。(この後のC62シリーズでは動力ユニットが改良されているらしいです。) ジャンク品に手を加えると安価で購入しても結局のところ手間やお金が掛かりますが、いじるのが趣味と割り切れば楽しいものですね。 それでは。<(_)>

バスコレ 夕張支線 当選

3Dプリンター 稍異常

最近やっと寒い日が続くようになりましたが、3Dプリンターを使おうとしたところ起動しませんでした。こんな感じでエラーを吐いています。 昨年の春の組み立てたあとの初回の電源投入時のエラーと同じなのでビビりました。 ただ、前回はゴールデンウィークの時期にノズル温度表示が冷凍庫並みの-14℃だったのですが、今回はノズルが3℃、ベッドが5℃で室温がほぼ正常に表示されているようです。(前回はマザーボードの初期故障が原因でした。)

そこで、ドライヤーでノズルとベッドを10℃以上を目途に暖めてみました。

すると無事に起動して印刷ができるようになりました。 どうやらノズルとベッドの温度が低いと印刷しないようにファームウェアが組まれているようですが、3Dプリンターしか稼働していない無人の部屋に暖房を掛けるつもりはさらさらないので、起動できたあとの印刷中は寒い部屋に放置していても問題は起きませんでした。 もしかしたら過冷却で印刷品質に難が出てくるのかもしれませんが・・・。 ちなみに今回の作品はボンド立てです。意外と便利です。 それでは。<(_)>

京神模型 車番インレタ 購入

京神模型さんの車番インレタを買ってみました。購入したのは223系のインレタで、昔のマリンライナーのサハ車の番号だけを目当てにしていたのですが、TOMIXのマリンライナーセットに付属しているインレタよりも字が小さく、混在させると車両同士の不揃い感が半端ない感じなのでどうしようか迷っています。 京神模型さんのホームページには文字のサイズは実車サイズと案内されていたので、多少の字の大きさの不揃い感は覚悟していたのですが、実際に目にしてみると・・・。(見込みが甘かったです。商品が悪いわけではありません。) 購入した商品には検査表記も収録されているので無駄にはならないと思いますが、車番はTOMIXのインレタから車番の文字を1文字ずつ拾った方がきれいかな? 京神模型さんの商品ラインナップにはマリンライナー関係のインレタを集めたものがあり、サハ車の車番も収録されているので、これが入手できれば編成ごと転写ができて良かったのですが、しばらく品切れが続いていてどうしようもないです。 では。<(_)>