以前から在籍している A0865 721系3000番台 半室uシート6両セット のカプラーを交換します。

uシートが半室でパンタグラフが下枠交差形です。 模型化の対象となる年代は2000年の終わりから2003年頃でしょうか。結構、短期間ですね。

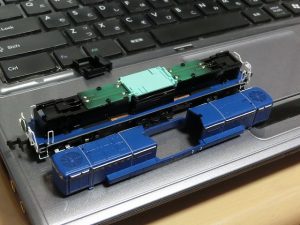

カプラー交換といっても3両+3両の先頭車突き合わせ部分だけです。 マイクロエースお得意の伸縮タイプのアーノルドカプラーが付いていますが、これをKATOの新型カプラー(フック無しタイプ)に取り替えます。 カプラーを取り外す際には、スカートがカプラーと床板の両方に噛んでいますので、無理な力がかからないように慎重にカプラーのダボを外していきます。

取り替えるカプラーセットは写真のものを選びましたが、店頭在庫があったからと言う理由だけのなので、これでなければダメと言うことではないです。

今回のカプラーセットは首が短いタイプだったので、先日使った首が長いタイプに取り替えます。

カプラーセット上部の爪は邪魔なのでカットして、平滑にしておきます。

加工したカプラーセットを両面テープで貼り付けますが、カプラーセットはスカートのダボとダボの間に納めます。また、両面テープを何枚か重ねて厚みを出すことで、床板の段差を躱します。今回は両面テープを8枚重ねました。

カプラーセットを貼り付けるとこのようになります。 強度が不足するようならネジ止めも有りかもしれません。

できた!と思ったのですが、両面テープが柔らかく連結時にカプラーが後退してしまい、うまく連結ができませんでした。KATOの731系やキハ201系の編成に準じて片幌仕様にすると何とか連結できるので、幌を1つ外しました。(カプラーセットを削り込んだりすれば何とかなるかもしれませんが、面倒なのでやめました。)

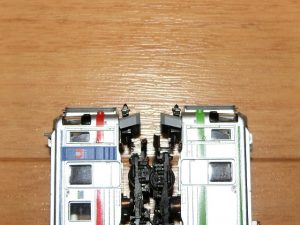

連結面はこのような感じになり、完成です。

けど、やりたかった本命は731系との併結です。

模型の731系はパンタグラフ交換後の姿ですので、実際にはこのような編成はなかったと思いますが、気にしないことにします。(^^; それでは。<(_)>

KATO 731系 キハ201系 カプラー交換

KATO 10-498 731系 3両セットと10-499 キハ201系 3両セットのカプラーを交換します。元のカプラーはフック付きのKATOカプラーです。写真はキハ201系ですが、731系も同様です。

フックのない新型のカプラーに交換します。 運転台下と中間連結部では使うカプラーの種類が異なります。 それぞれの写真の左が運転台下に、右が中間連結部に使います。

ところで、このカプラーに変更すると車両に元から付属するカプラーカバーが使えなくなりますが、それはまた別の機会に考えることにします。

バネを飛ばして悪戦苦闘するものの、作業全体は難しくないのですが、カプラーベースから胴受けを外すのにコツが分からず苦労をしました。胴受けを外すには、写真のようにカプラーの後ろから大きめのマイナスの精密ドライバーを突っ込んでひねると簡単に外れます。 ちなみに運転台下のカプラーの胴受けは、新型のカプラーに同梱されている胴受けと形状が異なりますので、元から車両に取り付けられている胴受けを再使用しています。

交換後の写真です。フックがなくなりスッキリしました。 しかし、中間連結部は見えない部分なので、自己満足以外の何物でもないような・・・。 また、元々のカプラーは濃いグレー色でしたが、黒色になって引き締まった感じがします。

先頭車同士の突き合わせもバッチリです。 併結時はともかく、解結時に車両をレールから浮かす必要がありません。♪ こうなるとマイクロエースの721系も何とかしたいと思うのですが面倒そうです。 それでは。<(_)>

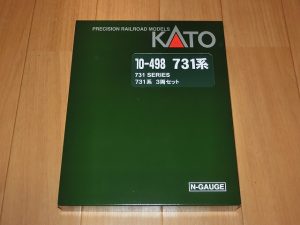

KATO 731系 入線

KATO 10-498 731系 3両セットが入線しました。

先日、大手量販店で売れ残っていたものを迎え入れました。

付属品はカプラーカバーがモールドされたドライバーと行先表示シールです。 行先表示シールをルーペで見ても印刷がつぶれて判読しにくいのですが、種別表示は普通と区間快速が収録されているように見えます。

735系なども含めて札幌近郊ではこのお顔をよく見かけるので、いずれは入手したいと思っていました。 前面に編成番号のG-103が印刷されています。(助士席側です。) 車番は手前から(小樽方)クハ731-203 モハ731-103 クハ731-103です。 パンタグラフが下枠交差式からシングルアーム式に交換された後の姿です。

731系と言えばこれでしょう。キハ201系との併結協調運転・・・。 実のところキハ201系が一足先に入線しており、相棒を待ち焦がれていました。 ところで写真のキハ201系はD-102編成で、キハ201-302が写っています。 車番は、(蘭越方)キハ201-302 キハ201-202 キハ201-102です。

ついでですが、キハ201系に付属の行先表示シールです。 種別は普通と快速の2種類で、行先には函館本線の各駅のほか、今は運用がない札沼線のあいの里公園や北海道医療大学が収録されています。

最後に先輩の721系と並んで記念撮影です。 並べると721系の屋根の賑やかさが目を引きます。逆に731系はあっさり系です。 この後、731系とキハ201系は時間を見つけてフックなしのカプラーにグレードアップ?する予定です。 実車では731系と721系とが併結している姿も見られますが、模型ではちょっと難しそうですね。 それでは。<(_)>

踏板型方向指示LED 購入

やきそば弁当

大晦日に北のどん兵衛を食べていましたが、今度はやきそば弁当です。百貨店の北海道展でもたまに見かけますが、基本的に北海道内での流通のようです。 写真は標準サイズですが、大盛りサイズの大判やきそば弁当もあります。

同梱されている粉末スープを湯切りのお湯で溶かすと、中華スープができあがります。たぶんこれがやきそば弁当の名前の所以だと思います。 スープ付きのやきそばは焼そばバゴォーンが有名?ですが、バゴォーンも地域限定品になってしまい入手が面倒です。 ちなみにこの中華スープを湯切りのお湯だけで作るとくど過ぎるので、私は半分をさら湯にして作っています。けど、全部をさら湯にするとこれまたおいしくないです。 昔は北海道に行くとこれを食べて生きながらえていたので、私にとっての北海道の味覚はこれだったりしますが、ある時期から味が変わったような気がします。実際のところはどうなんでしょう。以前はもっと安っぽい味だったような気がするんですけどね。(それが良かったのですが。) では。<(_)>

システムファン 交換

あけましておめでとうございます。 今年も元旦からごにょごにょとしています。 昨年にノートパソコンのシステムファンから尋常ではない音がするようになったので交換します。 パソコンの購入から丸6年間で寿命を迎えたことになります。取り外したファンです。ラベルにはPAAD06015SLとあります。

ネットショップを検索すると、そのものずばりのファンの他に、同じ型番で形状が異なる安価なファンが見つかります。それぞれの写真の左が取り外したファンで、右がその安価なファンです。取り付けタブの位置や形状が、それぞれ異なっています。また、写真ではわかりづらいですが、ケーシングの形状にも違いがあります。

この安価なファンを使うために、元のファンのケーシングを再利用して、ファンモーター部だけを交換しました。ファンモーターのステーを切断して強引に交換しています。切断箇所はワッシャをつなぎに使って瞬間接着剤で固定しました。別にワッシャでなくても何かの板材の切れ端で良いのですが、パソコン本体の基板との絶縁を考えると金属製の板材よりもプラ板等の樹脂製の板材の方が良いです。

新旧のファンを比べると、新しい方の電線が短いですね。 実際にこれでは短すぎてパソコン本体のコネクタに届きませんでした。

ということで、電線を古いファンのものに交換しました。 また、パソコン本体の基板と当たりそうなところに、念のために絶縁テープを貼りました。

改造したファンをパソコン本体に取り付けてみた写真です。 パソコンの電源を入れたままでファンのコネクタを接続したときに、全開で回ってすぐにゆっくりと回るようになれば成功です。ファンの直下にパソコンの基板が来るので、絶縁には注意を払う必要があります。 ただ、発売から6年経過した現時点でも同形状の交換用ファンが入手できることを考えると、無理をしてこのような危険な工作をする必要はないかもしれません。 では。<(_)> 2019/01/12 追記: 絶縁テープを噛ませたとはいえ、金属ワッシャと基板が近いことが気に入らなかったので、ファンを交換した次の日に、金属ワッシャをプラ板に変更してしまいました。

ファンの3箇所のステー接続部のうち、基板に近接する部分の2箇所はプラ板に交換して、残り1箇所は金属ワッシャのままです。固定には瞬間接着剤を使っています。プラ板を使ったことで、絶縁テープは不要になりました。 当面はこれで運用します。<(_)>

今年は北のどん兵衛

TOMIX カニ24-500 床板交換他

TOMIX カニ24-500の床板を交換してみました。

92756 JR 24系25形寝台客車(北斗星・JR東日本仕様II)セットに収録されているカニ24-500です。 ボディーを外すと、車内にはシートパーツすら入っていませんでした。

床板の刻印は2588で、TNカプラーには非対応です。

交換には分売パーツの6243を使います。

分売パーツに種車の台車とライトユニットを移してできあがりです。 シートパーツにモールドされている発電機が窓から少し見えるようになります。

床板の刻印は8519で、TNカプラーに対応となりました。

順序が前後しますが、ライトユニットのLED化も行いました。 元々は電球です。

白色LEDのカソード側に1kΩの抵抗器をはんだ付けします。大抵はLEDの短い方のリード線がカソード側です。 抵抗器は1/6Wタイプです。これより大きいとスペースがきついです。

電球を外して、LEDと抵抗器のセットをはんだ付けします。 ライトケースに収めたときに当たりが出ますので、抵抗器の右側のはんだ付けの大きさに注意します。 また、LED自体を写真よりもう少し前(写真の上方向)に寄せた方が良かったです。

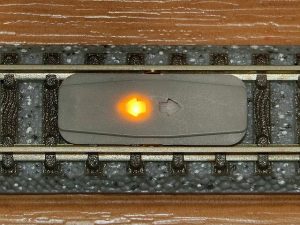

点灯状態と極性を確認して出来上がりです。

これで現行仕様に近くなりました。 では。<(_)>

タンゴエクスプローラー他 乗車 撮影

本日はKTR001形の乗車と撮影に行きました。いわゆるタンゴエクスプローラー車両です。 ずっと乗りに行きたかったのですが、機会に恵まれずズルズルと今になってしまいました。 そのうち廃車にされそうな雰囲気がしてきたので、一念発起して京都丹後鉄道にお出かけです。 肝心のKTR001形の運用ですが、たまにKTR8000形の特急たんごリレー等のスジに充当される予備車的なものになっているようです。ただ、事前に公式ホームページでアナウンスされるので、常にチェックしていれば把握は容易です。

朝の福知山駅にやってきました。 JR線ホームから撮ったKTR001形です。7:32発の4601D 快速大江山1号宮津行きになります。本来はKTR8000形の丹後の海編成が運用に付いているスジです。編成は宮津←KTR013+KTR012+KTR011でした。 やっぱり格好良いですね。来て良かったです。お鼻の上の塗装の痛みが気になりますが。

日曜の朝だからか、車内はガラガラでしたので1番前に座れました。1番前と言ってもハイデッカーが仇になって斜め下を見下ろす感じになり、前面展望は思ったほど良くないです。 また、客室とデッキ間の自動ドアが故障したまま修理されていないのか、手で開け閉めしないといけないことが悲しいです。(結構、扉の開け閉めが重いです。)

宮福線は初乗車なので、通しで乗りたかったのですが、予算の関係で福知山駅から2駅隣の荒河かしの木台(あらがかしのきだい)駅で下ります。 現在7:40頃です。

この駅で1時間くらい粘ると宮津駅折り返しの4600D 快速通勤ライナーが撮影できます。 本日は少し遅延していたようです。

次に(定刻なら)20分足らずで、福知山駅折り返しの4001D 特急たんごリレー1号がやってきます。 1・2番線の線路の間の停止表示位置の看板や線形の関係で、この駅でこんな感じに障害物無しで撮影できるのは福知山駅方面から入線する列車のみでした。もう少し下調べをしておくべきでしたね。

この後はお昼までKTR001形はやってこないので、9:31発の4812D 快速丹後あおまつ2号に乗って福知山駅に帰ります。車内は結構混んでいました。 ちなみに後ろに丹後くろまつ号が連結された2両編成でした。(丹後くろまつ号は回送扱いです。)

福知山駅に帰ってきました。

福知山駅に着いた丹後あおまつ号とその車内です。

丹後くろまつ号です。 丹後くろまつ号はこの駅で解結され、お客さんを乗せて丹後くろまつ号(スイーツコース)(10:03発)、丹後あおまつ号(10:17発)の順に出発していきました。

折角なので、もうひとつ気になっていたKTR8000 丹後の海に乗りました。 5082D はしだて2号で京都駅までの乗車です。 編成は京都←KTR8003+KTR8004+KTR8011+KTR8012でした。 綾部駅から3046D まいづる6号 京都←KTR8016+KTR8015を京都方につなぎますが、はしだて号とまいづる号は編成が逆向きです。

内装は木質系の落ち着いた雰囲気で、車両ごとに少しずつ細部が違います。

以前に撮ったKTR8000形です。 こちらの塗装のKTR8000形も期待していたので、丹後の海と両方つながって来たらいいなと思っていましたが、帰ってからWikiで調べてみるとこの塗装の車両は消滅しているようです。

京都駅に到着しました。31番ホームです。

賑やかなロゴが良い感じです。

お向かいの32番線から撮った写真です。 側面が黒つぶれしてしまいました。昼間でも薄暗い京都駅は撮影に向かないようです。 うまい人なら上手に撮れるのかもしれませんが。(´ω`)

京都駅到着後はそのまま車内整備を行い、はしだて5号+まいづる5号として帰って行きました。 ちょっと早いですが、本日のお出かけはこれで終わりです。<(_)>

MicroAce 急行「まりも」セット 機関車変更

MicroAce A-8527 急行「まりも」7両セット(ベストリニューアル)の 機関車の車番を変更します。 この前、TOMIXのDD51に1140番を設定しましたが、こちらのセットの機関車も1140番なので変更することにします。ナンバープレートはTOMIXのDD51に付属しているものを使いました。

いきなりですがボディーを外した写真です。

ちなみにツメの位置は写真の通りです。キャブ,エンジンカバーの順に動力ユニットから外します。

ナンバープレートを外した時点の写真です。 ナンバープレートは裏からダボを針状のもので押してやると外れます。 これをTOMIXのナンバープレートと取り替えるのですが、ダボ穴を0.6-0.7mmのキリで広げ、少量の木工用ボンドでプレートを止めました。

プレートは交換前後で同じくらいの大きさなのですが、元々が枠に比べて少し小さめだったので、交換後も多少の隙間を感じます。しかし、虫眼鏡ででも拡大しない限りは許容範囲だと思います。

番号は1148号機にしました。私が最後に乗車した急行「はまなす」を牽いていた機関車です。 印刷された区名札が空知運転所なのですが、経歴上も問題はないようです。 このセットはヘッドマークの大きさがエラーのようなので自作して取り付けています。 それでは。<(_)>