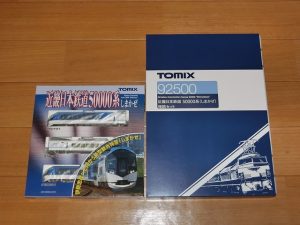

明けましておめでとうございます。本年最初の記事になります。 グリーンマックスの30189 近鉄12200系(スナックカー・更新車) 増結2両編成セット(動力無し)の入線です。 手持ちのTOMIX 92521 30000系ビスタカー(4両編成)のお供が急に欲しくなり、年が明けて日が昇る前にヨドバシカメラのサイトで注文したのですが、その日のうちに届いてしまいました。ヨドバシカメラ恐るべし。

相変わらず、昔のVHSテープのケースを使った様な入れ物ですね。

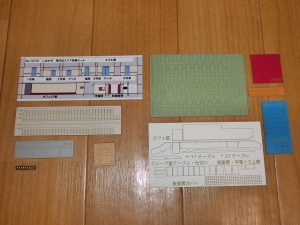

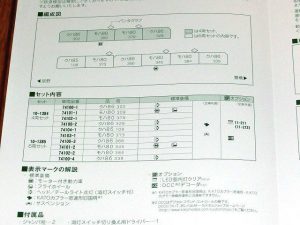

グリーンマックスらしく、ユーザー取付パーツが一杯です。あと、ステッカーが1種類×2枚とインレタ1枚が付属しています。

ステッカーは1枚につき、(A)前面行先20種が各1つ(いずれも特急で、名古屋 湯の山温泉、名古屋、四日市、ノンストップ難波、大阪上本町、鳥羽、京都、ノンストップ名古屋、上本町、賢島、奈良、ノンストップ鳥羽、宇治山田、湯の山温泉、橿原神宮前、ノンストップ賢島、難波、名張、京都 難波、回送)、(B)側面行先が前面行き先に対応したもので6つずつ、(C)号車表示が1~Fで2組、(D)座席表示(1~が8つ、~56が4つ、~64が4つ)、(E)パンタ表示4つ、(F)ヘッドマーク(吉野連絡が3種(桜1つ、紅葉1つ、山2つ))、(G)トイレ窓2種(大3枚、小2枚です。使うのはどちらか1種だと思いますが、説明書には詳しく書いていません。)が収録されています。(追記:トイレ窓については車両毎に大きさや数の違いがあるほか、そもそも埋められてしまっていたりと結構ややこしそうです。(時期によっても違うみたいです。)) インレタには、12224 12324,12227 12327,12253 12353が3セット、1~0のバラ数字が各5つ、よくわからないマークが4つ収録されています。

ちなみにインレタのよくわからないマークとはこれです。説明書には指示がないみたいなので使わないのかもしれませんが、近鉄初心者の私には何のマークなのかわかりません。(追記:「Snack Car」のロゴのようです。ということは、スナックコーナーのない更新車(今回の製品)では使わないことになります。)

編成例です。といっても現有が2両編成なので・・・。ww

ディーティールガイドです。

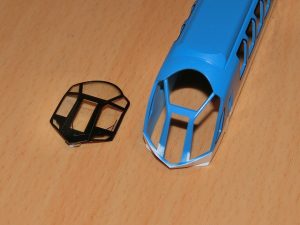

パーツ取付前ですが編成イメージはこんな感じです。連結面は幌がないので余計に広く見えます。幌の取付とTNカプラー化をしたいですね。

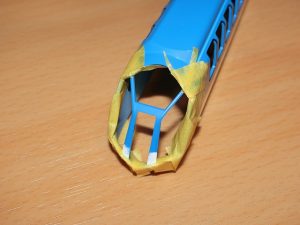

仮にTNカプラー化したとすると、車間はこんなイメージです。上が今回の12200系で、下がTOMIXの30000系ビスタカーです。(TOMIXの30000系は既に車両間をTNカプラー化しています。)

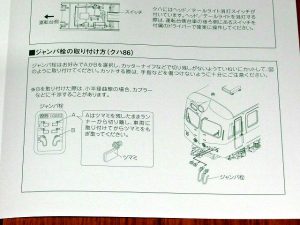

ただ、今時の模型で幌がないというのは・・・。グリーンマックスさんの方針の見直しを希望します。(写真のTNカプラーは仮取付けです。)

車体をひっくり返すとスナップオン台車でした。この辺は今時なんですけどね・・・。

最終的にTOMIXの30000系ビスタカーとの併結を目指しますが、並べてみるとこんな感じです。 各写真の左がTOMIXの30000系、右が今回の12200系ですが、12200系の方が少し色黒で車高が高く、座席の色がピンクっぽいです。どれもよく見ないと分からないレベルですが、座席の色の差は室内灯を入れると目立つかもしれません。 あと、TOMIXの30000系の先頭車運転台側は標準でTNカプラーですので、12200系にも取り付けないといけません。12200系にはドローバーが付属していますが、12200系同士の連結であっても流石にそれを使う気にはなりません。

前2両が今回の12200系です。今後はこんな感じで30000系と併結ができるように整備を進めていく予定です。 しかし、12200系の更新が始まってから30000系のビスタEXへの改造が始まるまでのそれほど長くない期間の併結を再現しようとしているのですが、本当にこの組み合わせが存在したのかは定かではないです。恐らく12200系が未更新車(翼特急マーク車)なら大丈夫だったのかもしれませんが、今回は30000系と前面の意匠を合わせたかったので更新車をチョイスしました。この選択が正しかったのかは、私の知識では検証不可能です。(^^; ・「TOMIX 近鉄12200系 整備」へ(クリックしてください。)